Владимир Резник

Бессмысленный и беспощадный

03 июня 2021

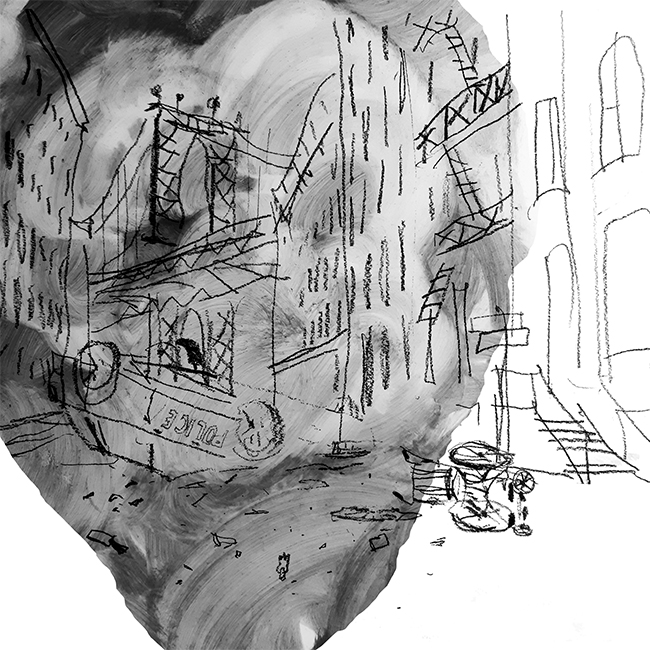

Иллюстрация Екатерины Беловой

Не верьте старикам — их не интересует будущее.

Бернард Шоу

Позже. Всё станет понятным намного позже. Через много лет после того, как растащат баррикады и обгоревшие остовы машин, смоют брандспойтами кровь и копоть с мостовых, распихают по тюрьмам и приютам оставшихся в живых участников, заставят замолчать свидетелей и вычистят комментарии из соцсетей. После того, как безразличные бойкие писаки заболтают, вытравят из памяти сам дух того, что произошло, а университетские профессоры обложат суть события непрошибаемой бронёй терминологии в малотиражных академических журналах. Позже, много позже доберутся историки беспорядков, вошедших в историю как «Бунт нищих стариков», бунта, в котором было разгромлено полгорода, девять полицейских участков и шесть банков, сожжено двести пятьдесят шесть машин и разграблено сорок восемь магазинов спиртного, что всё началось с подгоревшей каши. И им не поверят. А напрасно — ведь так оно и случилось.

Эта ленивая бестолочь — тощая повариха с длинными разноцветными ногтями и двумя золотыми коронками — сожгла завтрак. И это было бы ещё ничего, не в первый раз, и старики бунтовать бы не стали — ну, как обычно, повозмущались бы тихо в курилке и разбрелись, но вытяжка на кухне в тот день работала из рук вон плохо, и запах подгоревшей каши расползся по этажам. В истории достаточно примеров того, как начинались бунты из-за плохой кормёжки — возьмите хотя бы тот же броненосец Потёмкин.

Всё так. Но ведь это только повод — то, что лежит на поверхности, тогда как истинные причины прячутся в глубине. Впрочем, как и на том же Потёмкине.

В том апреле старики мёрли, как осенние мухи на пыльном подоконнике. Их лёгкие сухие оболочки находили повсюду — на веранде с потухшей сигаретой, прилипшей к отвисшей губе; на скамейке в близлежащем парке, где неблагодарные голуби выклёвывали черствеющий хлеб из застывшей восковой руки; в кресле-каталке возле бензоколонки, с картонным стаканчиком остывшего кофе в окостеневших пальцах. Их ветхие коконы сносили в морг, а после — в крематорий, хотя они больше сгодились бы для гербария.

Смерть и до того была нередкой гостьей в бруклинском доме престарелых с глумливым названием «Эдемский сад», где на более чем скромном государственном содержании доживало полсотни нищих стариков и старух, не сумевших за время долгого полудня скопить на короткий, но достойный закат. Но в эту весну она почему-то зачастила, и навязчивые её визиты не на шутку встревожили обитателей заведения. К последним робким апрельским дням, когда очнувшаяся от зимнего обморока природа оживает и расцветает, а истощённые за множество долгих зим организмы стариков окончательно перестают бороться, брожение в «Эдеме» достигло высшей точки. Всё бурлило, кипело, и стрелка на манометре ржавого котла стариковских страстей приблизилась к красной черте. И никто этого не замечал. За что поплатились все, включая непричастных. А уж когда в один день костлявая утащила сразу двоих: бойкую Красотку Мери, недавно отметившую девяностолетие и новичка — самого молодого обитателя «Сада» — крепкого на вид толстяка Джорджа, подделавшего возраст в документах, чтобы выйти на пенсию пораньше, то по приюту поползли слухи один зловещее другого.

Наиболее популярной и убедительной выглядела анонимная версия, что заведующая травит стариков, но не вычёркивает их из списков, а продолжает получать на них дорогие лекарства и торгует ими налево — это объяснение как самое очевидное поддерживалось большинством. На второе место вышло предположение, выдвинутое бывшим рекламным агентом Блумом, проигравшим всё заработанное за пятьдесят лет за один час на бирже, о том, что происходящее — часть засекреченной программы по сокращению поголовья пенсионеров, задуманной ЦРУ, дабы решить проблему безобразно выросшего государственного долга. У него тоже нашлось немало сторонников. Так же в тройку лидеров вошла теория перебравшегося прямиком из тюрьмы в приют торговца крадеными автомобилями Хигинса, ярко, с примерами из собственного опыта, убеждавшего соседей, что стариков умерщвляют и «разбирают» на органы, для последующей продажи. Ужасающая гипотеза бурно обсуждалась всё утро и добралась до ушей желчного Соломона, выигравшего перед тем у Хиггинса в карты его порцию Виагры. Соломон ехидно поинтересовался за обедом, какой из органов Хиггинса ещё хоть на что-то пригоден, и за сколько его можно продать? Но его не услышали.

Изношенные, растрёпанные струны стариковских нервов и так уже были натянуты до предела — и тут этот мерзкий запах горящей овсянки. Терпеть это дальше было невозможно.

***

Учредительное заседание «революционного комитета» — а именно так назвала собравшихся Циля Люксембург — состоялось в нелегальной курилке за мужским туалетом на последнем этаже. Ленивые медсёстры закрывали глаза на вопиющее нарушение правил заведения и добирались сюда редко.

Первым в провонявшем табаком закутке появился Дон — щуплый маленький старик в огромных тёмных очках, скрывавших большую часть сморщенного обезьяньего личика, и в сбившемся на бок рыжем паричке. Инвалидную коляску, в которой он восседал, держа на отлёте толстую сигару, катил Люка — многолетний охранник Дона. В прежней жизни Дон командовал небольшой мафиозной Семьёй, наводил страх на местных лавочников, был богат и уважаем. Потом его угораздило влезть в межклановые разборки, потом что-то лишнее ляпнул на следствии и выжил только потому, что вовремя исчез, сменив документы и бросив всё, включая семью, «Семью» и деньги. Единственное, что осталось у него от прошлого — это верный Люка, последовавший за боссом в изгнание, как самурай за сюзереном. Большой, грузный диабетик на распухших ногах, он еле ходил, и порой было не ясно то ли катит он коляску с Хозяином, то ли опирается на неё, чтобы не рухнуть и не рассыпаться в прах библейским Колосом.

— Люка! Что там за свара в холле?

— Да это русские, Босс. Кацман и Циля митингуют. Коммунисты. Демонстрацию, наверно, провести хотят.

— Я сколько раз тебе говорил — не называй меня боссом! Дон! Ко мне надо обращаться Дон!

— Да, Дон. Я понял, Дон, — привычно согласился охранник. Этот разговор входил у них ежедневную обязательную программу.

— А... Всё равно забудешь, старый склеротик. Так что ты говорил? Демонстрация?

— Да... Дон.

— О, не забыл ещё... — обрадовался Дон. — И что они там демонстрируют? И кому? И зачем тогда они нас позвали сюда, в курилку?

— Я не знаю точно... Бо.. Дон.

— Во, уже началось, — огорчился тот. — Деменция. Эх... А помнишь, Люка, как мы их гоняли, этих коммуняк, после войны?

— Да, Босс, помню, конечно. А после какой войны, Вьетнамской?

— Всё, поплыл. Теперь ему что Босс, что Дон, что Первая мировая, что Ирак — всё едино.

— Не сердитесь, Дон. Я всё помню.

— Да, мой верный Люка... Ты всё, всё помнишь.

Дон едва успел раскурить сигару и выпустить пару сочных и пахучих колец дыма, как в курилку подтянулся следующий заговорщик.

Слышно его было издалека — в ту весну, нехитрый, скрытый ранее от окружающих мыслительный процесс Соломона вырвался наружу, и теперь во весь свой зычный голос старик беседовал сам с собой, не стесняя себя ни в темах, ни в выражениях.

—Дуня! Дуня, чаю! Молчит Дуня... и чай, сука эдакая, не несёт. Да и то, вправду, откуда ей тут взяться Дуне этой... Такой пышной, с широкими прохладными бёдрами и белой мягкой грудью — из кладовки, что ли появится? А что, не плохо бы: А ну-ка, Дуня-из-кладовки, сделай-ка мне минет. А она раз, на коленки шлёп и давай... Хорошо... но всё же лучше бы чаю. Так ведь у меня и чай ещё третьего дня закончился. Должно быть, Гришка, сосед мой по палате спёр. Я давно примечать стал, что слишком быстро у меня и чай, и сахар заканчиваются. Видимо этот коммунист решил, что их революция уже случилась, и теперь тут всё общее. О! — и вы, братья-разбойники, здесь? Так я-таки не понял тогда — у нас тут планируется революция или налёт на продуктовый склад?

Отреагировать Дон не успел, Люка не собирался, а Соломон ответа и не ждал. Он только собрался продолжить не стеснённую более мыслью речь, как в курилку молча, настороженно оглядываясь и озираясь по сторонам, по одному проскользнули Циля Люксембург и Григорий Кацман — организаторы сходки.

Первой, как опытная подпольщица, слово взяла Циля, для начала потребовавшая называть себя «Товарищ Вера». Все, кроме Кацмана, помнившего седую беззубую старуху в пенсне с треснутым стеклом белокожей красавицей с густой чёрной косой и мелкими жемчужными зубками, удивились, но промолчали. Далее Товарищ Вера предложила в виду секретности вести заседание без протокола, а все необходимое запоминать, на что собравшиеся, из которых с Альцгеймером ещё не познакомился только Дон, согласно кивнули. Выступление Цили было кратким, но горячим. Минут за сорок она обрисовала немыслимые безобразия, творящиеся в доме престарелых, произвол медперсонала, коррупцию на пищеблоке и заклеймила диктаторские методы правления заведующей. К концу её прочувствованной речи Дон мирно дремал в коляске, Соломон — стоя, и лишь загипнотизированные Григорий и Люка, выпучив воспалённые глаза, невидяще пялились в щербатый рот оратора. От громко выкрикнутого финального пассажа: «Мы должны взять власть в свои руки!», все очнулись и стали изумлённо оглядываться по сторонам.

Первым пришёл в себя Дон, который, как выяснилось, если и спал, то всё и слышал и запомнил.

— Тааак... — произнёс он, пожевав потухшую сигару. — Интересное предложение. От такого трудно отказаться. Значит, захватываем приют и правим сами... Так?

— Так, — гордо подтвердила Товарищ Вера.

— И бюджетом распоряжаться будем сами? — уточнил старый мафиози.

— Конечно. Назначим финансовую и бюджетную комиссии, — встрял оживившийся Кацман.

— Заманчиво, заманчиво, — пробормотал Дон. — А кстати, почему вы пригласили именно меня... нас? — поправился он, вспомнив о верном оруженосце, который молча покачивался за его спиной, вцепившись в ручки коляски.

— Мы знаем, кто вы, и ценим ваш опыт вооружённой борьбы с капиталистическими акулами и сатрапами! — отчеканила Циля.

Дон вздрогнул.

— Знаете, кто я? Откуда?

— Мы знаем всё и обо всех! — ответила Циля зловещим тоном следователя, который в тысяча девятьсот тридцать девятом году после этой фразы ловким ударом выбил ей три передних зуба.

Дон засопел, но промолчал, и Кацман перешёл к изложению программы.

По ходу её обсуждения старики трижды поссорились, раз чуть не подрались и разделились на две партии: Коммунистов — куда вошли Циля и Григорий, и Консервативных Республиканцев, возглавляемых Доном. Соломон подумал вслух и тайком записался в обе.

Несмотря на небольшие, но принципиальные разногласия все единодушно поддержали требование снять заведующую и, конечно, с позором уволить повариху. Но когда Григорий разошёлся и в запале предложил судить обеих революционным судом и приговорить к высшей мере наказания, его не поддержали даже товарищи по партии. За полчаса бурных обсуждений список требований изрядно разросся. Соломон потребовал увеличения дозы Виагры. Циля посмотрела на него с отвращением, но промолчала. Так же она отнеслась к предложению Дона уволить всех медсестёр и сиделок и набрать вместо них молодых и стройных. Руководить отбором персонала вызвались сразу трое.

— Демократии! — потребовал Григорий, и сам испугался своей смелости. В их с Цилей молодости за это не вовремя употреблённое неодушевлённое существительное женского рода (использованное без соответствующего прилагательного) можно было уехать в тайгу и надолго.

— И как ты себе её представляешь в доме престарелых? — прищурилась его многоопытная боевая подруга.

— А будем сами выбирать и назначать и заведующую, и врачей, и медсестёр...

— И медбратьев, — добавил Соломон. Заговорщики содрогнулись — этих боялись все, даже Люка.

Поторговавшись и поделив портфели в будущем правительстве, мятежники перешли от стратегии к революционной тактике — необходимо было выработать план действий.

— Для начала нам надо захватить... — начал Дон.

— Почту, телефон, телеграф, — пробормотал Кацман.

— Что? — не понял Дон.

— Нет — это я так... вспомнил, как мы делали это раньше.

— Вы уже захватывали дома престарелых? — изумился тот.

— Не совсем. Мы тогда захватили страну. И, в общем-то, это было совсем не сложно.

— Тоже неплохо — значит, опыт у вас есть, — уважительно сказал мафиози.

— Имеется, — грустно вздохнул убеждённый ленинец и член КПСС с одна тысяча девятьсот сорок шестого года Григорий Кацман, отсидевший в лагере восемь лет из выписанной десятки, за участие в троцкистском заговоре и шпионаже в пользу Индии.

Подходило время медицинских процедур, обеда и послеобеденного сна, и Товарищ Вера предложила закончить сегодняшнюю сходку совместным пением Интернационала, но тут выяснилось, что большинство присутствующих слов никогда не знало, а тот, кому знать их было положено — не помнит.

***

Поначалу все шло по плану — старики дождались, пока уйдёт здоровенный чернокожий медбрат, с которым не решились связываться и втроём на одного, а как только он вышел, закрыли входную дверь, забаррикадировались перетащенными из комнаты отдыха столами и диванами и не впустили новую смену. Те, недолго поколотившись в запертую дверь, позвонили в полицию. Визжащую повариху под громкие крики и улюлюкание с позором вытолкали через чёрный ход, а заведующую пока решили оставить в заложниках (на всякий случай) и заперли в кладовке со швабрами, милосердно выдав пачку галет и судно. Циля с Кацманом составили обращение к властям из восемнадцати пунктов и пропихнули его под входной дверью приехавшим на вызов полицейским. Те изумились, отогнали собравшихся любопытных и уехали за начальством. За это время Дон, взявший на себя организацию обороны, установил круглосуточные посты у обоих входов, для чего пришлось отменить назначенное часовым снотворное и заменить его Виагрой. Он вооружил тех, кто мог ходить самостоятельно, кухонными ножами и крышками от кастрюль для защиты. Под его руководством старики перетащили шланг для полива цветов и пожарный рукав к баррикаде и подключили их к магистрали. Дон был бодр, весел и радостно потирал маленькие сухие ручки. Вся многолетняя ненависть старого мафиози к полиции и накопившаяся за долгие годы бездействия энергия рвались наружу.

— Мы им покажем, Люка! Пусть попробуют сунуться. Мы им устроим встречу. Сколько можно прятаться!? Всё равно помирать, так повеселимся напоследок, устроим им баню. А?.. мой, верный Люка, как ты думаешь? Хотя... ни о чём ты не думаешь, старый склеротик, ничего не понимаешь...

Напрасно Дон был так уверен. У его «верного Люки», под нешироким, но крепким лбом тоже шла серьёзная мыслительная работа.

— Да, Дон. Наверно, ты прав. Да, я не понимаю, что вы тут затеяли, но, точно, будет шумно. А шум — это хорошо. Наверно, пора уже. А то ведь и вправду времени не останется. Надо успеть. Наконец-то я сделаю то, о чём давно мечтал. Вот тогда и умру спокойно. Ведь сколько лет смотрю на твою лысину под паричком, на эту тонкую шею и думаю, как похожа она на шейки тех цыплят, которым я отрывал головы в детстве, когда маманя куриный супчик делать собиралась. Летом. На ферме. Они ж мягонькие такие и отрываются легко, как пробку из бутылки вытаскиваешь — раз, крутанул и всё — чпок, и голова у тебя в одной руке, а тушка в другой. Тут главное шею в сторону направить, чтоб кровью ботинки не залить.

***

Полицейское начальство приехало не одно, а с местным конгрессменом, машиной скорой помощи и пожарными. Последние примчались с вопящей сиреной, чем привлекли внимание пронырливых репортёров, и невиданная история немедленно попала сначала в городские, а к вечеру и в общенациональные новости.

Старики настроены были сражаться и выдерживать осаду до тех пор, пока все их требования ни будут удовлетворены. Но уже к вечеру обнаружилось, что запасы на кухонном складе подходят к концу. К тому же, как быстро выяснилось, бывший армейский повар Фернандес помнил всего три рецепта блюд, ни одно из которых не переваривалось привыкшими к диетическому питанию желудками стариков, но зато даже при развитой деменции не забыл, как торговать крадеными продуктами налево и обменивать их на спиртное. Раскрыл это контрреволюционное гнездо — Соломон. Назначенный «Комитетом» руководить контрразведкой и внутренней безопасностью он рьяно взялся за исполнение новых обязанностей и для начала выявил и посадил в кладовку (где уже томилась заведующая) предателя и коллаборациониста Блума за пораженческие разговоры и попытку перебежать к врагу через чёрный ход. Воровство и измену на кухне Соломон выявил, ловко войдя в доверие и распив перед тем с наивным Фернандесом бутылку водки, которую тот сменял через кухонное окно у местных пройдох на казённый бараний бок.

В бывшем кабинете заведующей, где расположился штаб восстания, два старых боевых товарища по партии и лагерю пили несладкий чай вприкуску и тайком потягивали коньяк, конфискованный у арестованной хозяйки.

— Могли ли мы подумать, Циля, когда ехали сюда за тихой жизнью, что снова окажемся на баррикаде? Что нам и тут представится шанс сделать что-то полезное, — задумчиво спрашивал Кацман, затягиваясь найденной в столе сигаретой с марихуаной. — Может, мы наконец зажжём, пусть и с этой стороны пожар мировой революции!

— Я бы никогда сама не уехала! — возмущённо парировала Товарищ Вера. — Дети — эти выродки, эти предатели привезли меня сюда — в это империалистическое логово... А там бы я...

— Да ты бы там давно сдохла, Циля. Одна в своей сраной комнатке в коммуналке на девять семей. И никто... никто из твоих товарищей по партии не пришёл бы к тебе с тёплой овсянкой и клизмой, как делает каждое утро сиделка, которую ты ненавидишь и обзываешь чёрной обезьяной! Да и не осталось у тебя... у нас... никаких товарищей. Кого сгноили, кто ссучился, а кто и сам по себе помер, от старости. У нас с тобой, Циля, не то что товарищей — у нас и врагов-то живых не осталось.

Тут Григорий был не совсем прав — Цилины соратники и впрямь долгожительством не выделялись, но зато у неё, в отличие от самого Григория, имелись родственники. К примеру, Цилина внучка, помнившая о существовании бабушки, но не нашедшая ни разу за последние пять лет, что та прозябала в богадельне, времени навестить старуху. Внученька уже четвёртый год изучала в университете что-то прогрессивно-гуманитарное, а свободное от демонстраций и заседаний студенческих комитетов время посвящала борьбе за что-то ужасно важное для всего глобального человечества, и потому интересоваться судьбой отдельно взятой старухи ей было просто недосуг. Дочь свою, рождённую в коротком промежутке между двумя отсидками, Циля пережила, а о зяте-буржуе (который оплачивает внучке учёбу, сытую жизнь и возможность уютно бороться с капитализмом) и слышать не хотела. Но приверженность судьбы к издевательским насмешкам известна — и именно эта Цилина родня и сыграла немаловажную роль в том, что бунт в одном малоприметном доме престарелых перерос в гигантский национальный пожар.

Идея поддержать стариков возникла у бойфренда Цилиной внучки Карла Цимермана в момент, когда он увидел краткое сообщение в местных новостях. О чем он немедленно и сообщил Товарищу Вере. И тут можно было бы всё благополучно свалить на евреев, не окажись смуглый Цимерман потомком лейтенанта вермахта, удачно сбежавшего в сорок пятом году из горящего Берлина в гостеприимную Аргентину. Но «Известное известно немногим», и к брошенному Цимерманом кличу о поддержке восстания, кроме коммунистов, анархистов, троцкистов, маоистов, БЛМ, ЛГБТ, ФСБ, организации «Женщины за отмену вторичных половых признаков» и прочих разнообразных и разноцветных сообществ, тут же присоединились антифашисты, две неонацистские группировки и глубоко законспирированный кружок очень левых хасидов. Клич Цимермана мгновенно распространился по всем социальным сетям, и тысячи молодых (и не очень) застоявшихся бездельников, не особо вчитываясь о чем, собственно, идёт речь, кинулись на улицы.

***

Договориться стороны не смогли. Штурмовать приют власти не решались, Конвент на компромиссы не соглашался, и к ночи второго дня восстания возбуждение достигло пика. Старики били стёртыми копытами, как застоявшиеся кони, и рвались в бой. Дон, ухмыляясь, не выпуская сигары и не поднимаясь с каталки, отрабатывал удар левой по животу мрачного Люки. Старушка из четвёртой палаты со сложной испанской фамилией, которую никто не мог запомнить, и потому звали Мама Хуана, била в бубен и выкрикивала что-то неразборчивое, но точно революционное. Джонни Ред — хиппи, пострадавший в схватках с полицией в одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году, обвязав красной банданой лысую яйцеобразную голову и мурлыкая «Revolution» Леннона, разливал по бутылкам из-под шампуня «коктейль Молотова». Рецепт, несмотря на развитый Альцгеймер, он помнил. Остальные выкручивали у стульев ножки, подтаскивали к баррикаде матрасы в жёлтых пятнах, вооружались, чем могли, и подкреплялись на кухне тем, что осталось. Циля с дымящейся папиросой расхаживала среди бойцов, припадая по очереди то на одну, то на другую ногу, и трясла распечатанным на принтере заведующей письмом от Цимермана:

— Смотрите — нас поддержала прогрессивная молодёжь! Свободолюбивые силы со всей страны стягиваются к городу! Мы вот-вот получим сигнал к началу выступления!

И с паузами, прерываясь на кашель, пела: «Вставай, проклятьем заклеймённый». Второй куплет она вспомнить не могла, но вступал плетущийся за ней Григорий и, как мог, дребезжащим фальцетом подтягивал про то, что и «до основания»... «и затем» ...

За час до рассвета в небо с шипением взмыла и там с грохотом распустилась многоцветной пальмой ракета. Это пациенты находящегося неподалёку сумасшедшего дома украли в магазине коробку с фейерверками и теперь время от времени устраивали салют. Больной мозг изощрённее обывательского, и ни полиции, ни санитарам, несмотря на неоднократные обыски, так и не удалось выяснить, где психи прячут добычу. Но притаившиеся старики, которым было сказано сидеть тихо и ждать сигнала к выступлению, решили, что это он и есть. И бросились вперёд.

О дальнейшем: о пожарах и погромах, охвативших город, а после и всю страну; о сотнях сожжённых машин и разграбленных магазинов; о драках демонстрантов с полицией, баррикадах на улицах, водомётах и чрезвычайном положении рассказывать не интересно — обо всём этом можно прочесть в газетах. Но ни одна из них не расскажет об истинной причине происшедшего — о том, как не хотелось старикам умирать в разгар весны под запах подгоревшей овсяной каши.

Рассказы Владимира Резника в "Этажах":

"Ракетчик Пешкин"

"Продолжение следует"

"Уроки музыки"

"Медлительный еврей с печальными глазами"

"Лошадь бледная"

Сады Эдема

Владимир Резник. Родился в Сибири, жил на Западной Украине — откуда, собственно, и корни семьи, потом в Ленинграде, а из него, превратившегося к тому моменту в Санкт-Петербург, в 1994 году выехал в США. Сейчас живет в Нью-Йорке. Получил хорошее техническое, но так и не пригодившееся в жизни высшее образование. Нет. Не был. Не состоял. Не привлекался. Участвовал, но отделался лёгким испугом. Менял города, страны, профессии, перевозя за собой растущую семью и чемодан с рукописями. Тяжёл стал чемодан. Пора его облегчить.

Вернуться назад