Шаркнул по душе

13 декабря 2016

Шукшина мне открыл… Юрий Никулин. Подростком я очень любил его книгу «Почти серьезно». Я и сейчас ее люблю. А впервые прочитал где-то лет в 12-13. С тех пор периодически перечитываю. Простой, но замечательный рассказ великого русского клоуна о жизни. Есть в этой книге глава «Василий Шукшин». Никулин рассказывает про съемки фильма «Они сражались за Родину», про общение-дружбу с Василием Макаровичем, как тот ему помогал роль учить, как сам играл, как они вместе ездили к Шолохову…

Никулин пишет, как Шукшина любили люди. И не только актеры, которые с ним снимались. Простые, как принято говорить, люди — рыбаки, грузчики. Приходили к теплоходу, где размещались съемочная группа и артисты, спрашивали Шукшина, варили с ним уху ночью у костра, беседовали…

Шукшин умер на съемках, в конце. В последний день он, по воспоминаниям Никулина, был веселый, жизнерадостный, смотрел со всеми хоккей. А утром не проснулся. Сердечная недостаточность. Есть в этой главе у Никулина и такая пронзительная история.

«Помню, за день до смерти Шукшин сидел в гримерной, ждал своей очереди. Взял булавку, обмакнул ее в баночку с красным гримом и штрихами что-то стал рисовать на пачке сигарет. Сидевший рядом артист Бурков спросил:

— Чего ты рисуешь?

— Да вот видишь, — ответил Шукшин, показывая, — горы, небо, дождь. Ну, в общем, похороны…

Бурков обругал его, вырвал сигареты и спрятал в карман. Так до сих пор он и хранит у себя эту коробочку от сигарет «Шипка» с рисунком своего друга Василия Макаровича».

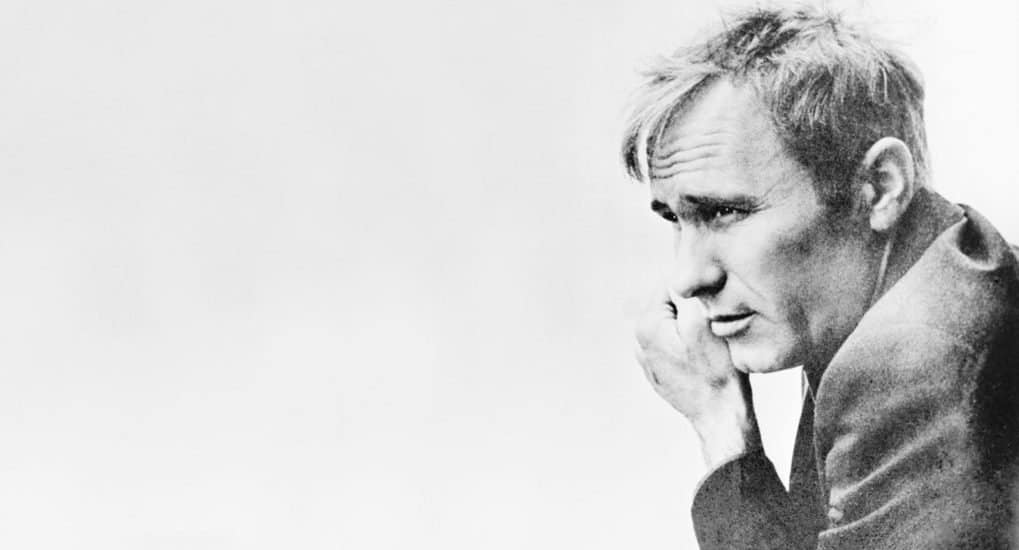

Фото Dai Lygad

…Так это запомнил Никулин, и так — через его рассказ — Шукшин первый раз поцарапал мне сердце. Я тогда еще не читал его текстов и не видел фильмов. Но уже любил его — такого простого, близкого, великого и застенчивого. Что это? Талант Никулина-рассказчика смог передать масштаб личности Шукшина? Или просто такая это была личность, что ее величие и простота чувствовались и в таком бесхитростном, но искреннем рассказе? Не знаю. Да и так ли это важно?

…Потом были рассказы Шукшина. И среди них, конечно, «Верую!». Как раз в то время, когда начинаешь искать эту самую веру и когда в первый раз начинает болеть душа. Еще по-юношески, немного романтично. Но уже не от неразделенной любви к девчонке из параллельного класса и не от туманно-подросткового «меня никто не понимает», а от того, что на философском языке называется «экзистенциальный ужас». По-шукшински — когда приходит тоска — «нутряная, едкая». Уже были читаны «Исповедь» Толстого и «Братья Карамазовы» Достоевского. Но Шукшин все равно зацепил — «шаркнул по душе». Быть может, потому, что рассказ мне дала почитать наша любимая учительница по литературе Эльвира Николаевна. Мы с ней много спорили: про Чернышевского и Лескова, про Толстого и Достоевского, про Евангелие и коммунистические идеалы. Она помогла нам научиться читать и думать.

Спорили и про Шукшина. Она его очень любила. А я тогда плохо знал. Но про то, что душа болит, попадание было в десятку. И тоска, и злость героя рассказа Максима — такие близкие и понятные. Вот только поп оказался совсем уж неприятным. Быть может, так и было задумано? Или наоборот? Да и ответов в рассказе про боль никаких не было. «Слаб в коленках», — говорит поп Максиму. Разве это ответ? Даже не булгаковское «истина в том, что у тебя болит голова». А я ведь уже тогда знал, что Истина — совсем не в этом… В общем, рассказ мне не понравился. Но Шукшина я почему-то полюбил еще больше.

…И все же мой Шукшин — это прежде всего «Калина красная». Бездна юмора, море горечи, почти документальная, но, несомненно, возвышающая история жизни. Человеку, посмотревшему «Калину красную», не надо объяснять, что такое катарсис. Он его обязательно переживет. Если нет, то что-то явно не так. Только не с фильмом — с человеком.

У каждого из нас свое прочтение любой книги и любого фильма. И мы на него имеем почти столько же прав, сколько автор. Такова природа искусства: не все автору сказать удается, не все из увиденного зрителем автор вкладывал в свое произведение. Парадокс. В нем, собственно, и есть главное очарование искусства, его тайна и загадка.

Для меня «Калина красная» — история раскаявшегося разбойника. Евангельская история. Не прямолинейная, как в американской «Отходной молитве» с Микки Рурком (хотя я ее тоже очень люблю и считаю одной из лучших ролей Рурка — наряду с Франциском из одноименного фильма Лилианы Кавани). Но евангельская. В мире литературы и кинематографа вообще очень мало неевангельских, небиблейских историй: по темам, по замыслу, по сложности, по глубине. Почему? Потому что правда Библии — не этическая, но онтологическая, бытийственная. Высшая правда. И чем больше таланта в художнике и его произведениях, тем ближе он к Богу, Который есть Добро и Любовь. И Который не творит зла. Потому у зла нет своего бытия, зло — отсутствие добра, искаженное добро.

Шукшинский поп из рассказа «Верую» этого либо не знает, либо не понимает. А Шукшин знал. Или чувствовал. Потому и снял в 1973 году «Калину красную». В самое что ни на есть советское и застойное время. И потому герой его Егор Прокудин, такой ухарь-разбойник («Никем не могу быть — только вором»), через страдание и через любовь приходит к покаянию. И показали в этом фильме «о советской современности», как было записано в трудовом договоре Шукшина с киностудией «Мосфильм», и купола церкви, разоренной и брошенной, и слезы шукшинского героя, когда он выходит от своей матери, много-много лет не получавшей от него никакой весточки, и падает на землю со слезами и словами: «Господи, прости меня, Господи! Ведь это мать моя, мать моя!» И ошеломленная Люба, до того момента совсем не понимавшая, почему Егор поехал проведать эту старушку Куделиху, вдруг видит, откуда то страдание, которое она сейчас читает в его глазах, как раньше читала в его письмах. И сама сцена со старушкой — документальная съемка, одновременно и очевидная, и органичная; картина от нее только выигрывает. Кстати, о письмах: совсем короткий диалог Любы с деревенской подругой:

— А какие он письма писал!

— Про любовь?

— Да нет, как-то все больше про жизнь.

Три фразы, но за них легко можно отдать почти весь современный отечественный кинематограф. По крайней мере, добрую его половину.

…А самое трогательно-щемящее в фильме — это сцена, где Люба, смочив платок в речке, бежит по пахоте к уже умершему Егору. Бежит изо всех сил, старается успеть… И, конечно, финал фильма. Финал, который — при всем трагизме — не оставляет тебя с чувством безысходности и нутряной тоски. Люба, вглядывающаяся куда-то в прошлое (или будущее?), слышит голос Егора: «Не грусти, Любушка, не надо. Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо жить. Надо бы только умно жить!»

…Такой он — мой Шукшин. Написавший нехристианский рассказ «Верую!» и снявший «Калину красную» — быть может, самый христианский фильм советского кинематографа.

Текст впервые опубликован в журнале «Русский пионер» (№ 68, ноябрь 2016)

Вернуться назад