Вопросы мастерам

20 сентября 2018

Почему на иконах все святые похожи друг на друга?

Пожалуй, каждый из нас хоть раз слышал или произносил выражение «иконописное лицо». О каких лицах так говорят? Правильные черты и вытянутый овал лица; одухотворенные, как будто не от мира сего, глаза; тонкий нос; большой лоб. Это может удивить: неужели все святые были похожи? То есть имели именно такую «иконописную внешность», несмотря на то, что родились в разных семьях, разных странах, принадлежали к разным расам?

Пожалуй, каждый из нас хоть раз слышал или произносил выражение «иконописное лицо». О каких лицах так говорят? Правильные черты и вытянутый овал лица; одухотворенные, как будто не от мира сего, глаза; тонкий нос; большой лоб. Это может удивить: неужели все святые были похожи? То есть имели именно такую «иконописную внешность», несмотря на то, что родились в разных семьях, разных странах, принадлежали к разным расам?

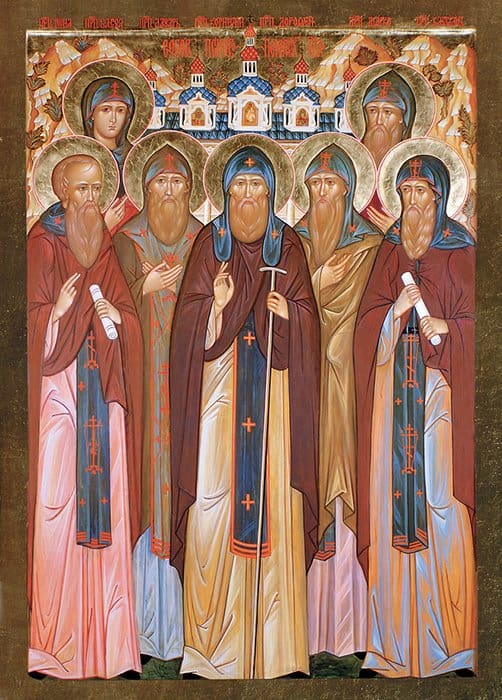

Конечно, нет. Святые выглядели совершенно по-разному, и святость их никак не была связана с определенным типом внешности. Дело в том, что изображение святого на иконе — это не портрет, а сама икона — не максимально точная фиксация физической реальности. Иконописец видит глубже и дальше индивидуальных черт. Лицо становится ликом, и хоть в нем вполне можно узнать черты реального прототипа — исторически существовавшего святого, мы видим не портрет этого человека, а, если так можно выразиться, портрет его души. Отблеск Духа Святого в глазах, опыт богообщения, любовь и сострадание к людям, любовь ко Христу.

Безусловно, играет роль и стиль иконописной школы, в которой был написан тот или иной лик святого. Выбор красок и общий цветовой тон иконы, способ создания изображения, композиционные особенности — все играет роль. На иконах, написанных в одной традиции, лик Спасителя темный, торжественный и как будто строгий; в другой традиции — с более мягкими чертами, выполненный пастельными оттенками и словно пронизанный светом. Но несмотря на стилистические отличия, на каждой из икон — тот самый Христос, единственный, который искупил наши грехи Своей крестной смертью и воскрес. В этом чудо иконописи — это не портретная живопись, а искусство, которое дерзает изображать вечное, божественное.

Для чего на фресках и мозаиках изображают жития святых?

Сцены из жизни святых в монументальных росписях появились после сложного периода иконоборчества. Торжество Православия — это в том числе торжество праведников. Созерцание их жизненного пути мыслится Церковью как просвещение и назидание: верующим подается зримый образец христианского пути человека.

Один из первых святых, чью земную жизнь и посмертные чудеса начали подробно изображать, — святой Георгий Победоносец. Его житийные циклы распространены по всему православному миру. На Руси первые стенописные рассказы о святых появились в Георгиевском и Петропавловском приделах Софийского собора в Киеве.

Житийные циклы постепенно расширялись до многосюжетных композиций, до целых повестей из двадцати и более живописных глав. Иконописец мог выбирать сцены из жития. Например, Николай Чудотворец совершил четыре чуда на море, но в роспись обычно включают одно из них. А вот «Деяние о стратилатах», основанное на письменном источнике IV века, изображается подробно, в трех сценах — так, как описано в тексте.

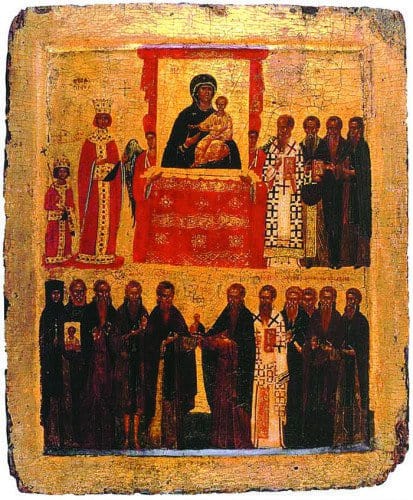

Фрагмент иконы «Торжество православия», первая половина XV в.

В центре композиции икона Богоматери Одигитрии, слева император Михаил III и императрица Феодора, восстановившие почитание святых икон.

Фрески монастырей рассказывают об основателях обителей, также часто встречаются деяния Иоанна Предтечи, покровителя монашества.

Современные иконописцы опираются на канонические образцы и тексты житий. Нашей мастерской довелось разрабатывать совместный житийный цикл благоверных князей Димитрия Донского и Евфросинии Московской. Цикл основан на акафистах самим святым, а также Донской и Владимирской иконам Богоматери.

Вернуться назад