Андрей Трошин

Сообщение в условиях жесткой регламентации языковой нормы. Комментарии к артефакту 1950-х гг.

23 ноября 2014

Трошин Андрей Алексеевич,

кандидат философских наук,

ведущий научный сотрудник, Российский научно-исследовательский

институт культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева (Москва),

e-mail: troshin_a@mtu-net.ru

Статья посвящена постановке проблемы взаимовлияния систем письма и развития культуры в контексте экономики СССР в 1950-е годы. В статье сквозь призму используемого ими языка рассматриваются различные типы сообществ – те, которые строились на выделении личности из коллектива и те, которые строились на нивелировании личности

Артефакт, который послужил поводом для написания этой статьи – старенькая тарелка. Марка подглазурным штампом – монограмма «ЗиК» в разорванном круге и надпись «КОНАКОВО» – свидетельствует о том, что тарелка произведена в 1950-е годы на заводе имени М.И.Калинина. Меня заинтересовали концентрические линии на дне тарелки, явно нанесенные в процессе производства вручную и на более поздних образцах продукции не встречающиеся.

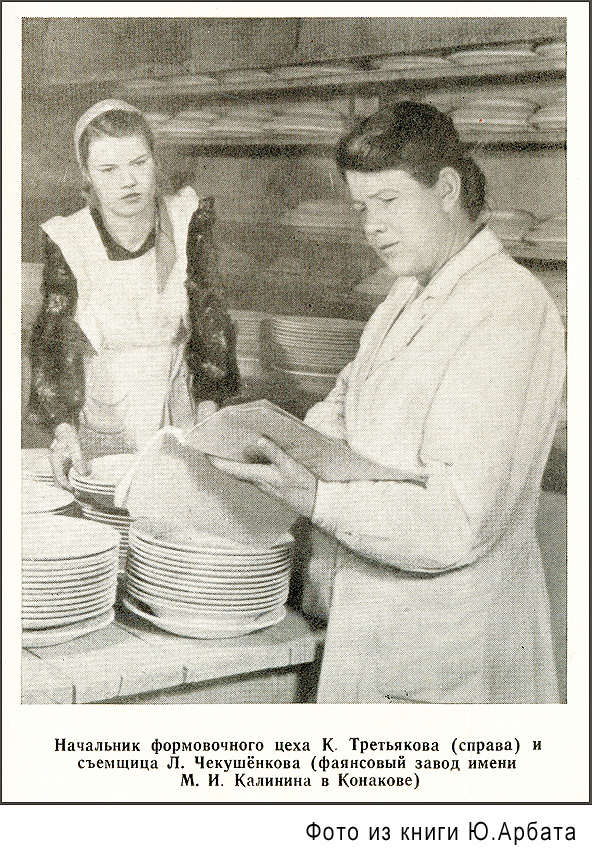

Артефакт, который послужил поводом для написания этой статьи – старенькая тарелка. Марка подглазурным штампом – монограмма «ЗиК» в разорванном круге и надпись «КОНАКОВО» – свидетельствует о том, что тарелка произведена в 1950-е годы на заводе имени М.И.Калинина. Меня заинтересовали концентрические линии на дне тарелки, явно нанесенные в процессе производства вручную и на более поздних образцах продукции не встречающиеся. Как кажется, объяснение я нашел в книге Юрия Арбата «Фарфоровых дел мастера». Эти линии – своеобразный штрих-код на производстве фаянсовой посуды. «На дне каждой тарелки была метка мастерицы – едва заметные полоски по всему кругу дна. У бригадира Сони Шаниной – шесть полосок рядом, у Тамары Потемкиной – те же шесть, но поближе к “ножке” тарелки, у Гали Шаблининой – четыре в центре и по одной в середине и с краю, а у Нины Краюхиной – по четыре в центре и с краю и одна за “ножкой”. Всего в формовочном цехе до ста двадцати таких меток, почти неуловимых для постороннего взгляда, но съемщица по ним сразу отличает, кто формовал тарелку» [1; с. 97].

Как кажется, объяснение я нашел в книге Юрия Арбата «Фарфоровых дел мастера». Эти линии – своеобразный штрих-код на производстве фаянсовой посуды. «На дне каждой тарелки была метка мастерицы – едва заметные полоски по всему кругу дна. У бригадира Сони Шаниной – шесть полосок рядом, у Тамары Потемкиной – те же шесть, но поближе к “ножке” тарелки, у Гали Шаблининой – четыре в центре и по одной в середине и с краю, а у Нины Краюхиной – по четыре в центре и с краю и одна за “ножкой”. Всего в формовочном цехе до ста двадцати таких меток, почти неуловимых для постороннего взгляда, но съемщица по ним сразу отличает, кто формовал тарелку» [1; с. 97]. Концентрические круги, таким образом, – это сообщение об авторстве рассматриваемой вещи. Применяемое в технологии производства, оно также включает работницу в систему финансовых взаимоотношений в коллективе (право на получение дополнительных денежных выплат – «прогрессивки»). То есть пригодным для общения наименьшим элементом языка, имеющим смысл, в данном случае является штрих-код.

Концентрические круги, таким образом, – это сообщение об авторстве рассматриваемой вещи. Применяемое в технологии производства, оно также включает работницу в систему финансовых взаимоотношений в коллективе (право на получение дополнительных денежных выплат – «прогрессивки»). То есть пригодным для общения наименьшим элементом языка, имеющим смысл, в данном случае является штрих-код.

Сообщение часто передается в виде условного знака, для культуры в этом нет ничего исключительного. Но здесь исключителен контекст ситуации. Жесткий контроль над языком, понимавшимся только как инструмент коммуникации, был отличительной особенностью советской власти. Что уже к концу 1930-х привело даже не к упрощению, а к значительному истрачиванию русского языка. В военное время сообщества на фронте и в оборонной промышленности перешли в устном общении на выработанный сленг или создали свою систему письменности, например, по возможности заменив слова цифровыми кодами [2]. Таким способом их язык вышел из зоны строгого идеологического контроля, что, собственно, и позволило им на время войны институционализироваться. После войны власть вернула себе и контроль над обществом, и контроль над языком, восстановив единство доминирующего культурного кода идеологии. Но после 1953 г. ситуация вновь переменилась, и поиск новых путей не только экономического, но и общественного развития снова стал нуждаться в развитии языка.

Сообщение часто передается в виде условного знака, для культуры в этом нет ничего исключительного. Но здесь исключителен контекст ситуации. Жесткий контроль над языком, понимавшимся только как инструмент коммуникации, был отличительной особенностью советской власти. Что уже к концу 1930-х привело даже не к упрощению, а к значительному истрачиванию русского языка. В военное время сообщества на фронте и в оборонной промышленности перешли в устном общении на выработанный сленг или создали свою систему письменности, например, по возможности заменив слова цифровыми кодами [2]. Таким способом их язык вышел из зоны строгого идеологического контроля, что, собственно, и позволило им на время войны институционализироваться. После войны власть вернула себе и контроль над обществом, и контроль над языком, восстановив единство доминирующего культурного кода идеологии. Но после 1953 г. ситуация вновь переменилась, и поиск новых путей не только экономического, но и общественного развития снова стал нуждаться в развитии языка.Использование рассматриваемого штрих-кода в организации нового хозяйствования на конаковском заводе стало ключевым моментом, позволившим переструктурировать систему производства. То есть общность, ограниченная в использовании разговорного языка для своего самоопределения, прибегла к вспомогательным формам кодирования, что принесло ей успех.

Наиболее значимым кодом в условиях, когда «нет слов» для описания реальности и адаптации к ней вновь складывающихся общностей, является визуальный код. Если работники завода им. М.И.Калинина шли по пути персонализации их труда, то герои романа Ильи Бражнина «Светлый мир» (1951 г.) избрали иное направление развития. Данное произведение непосредственно отражает ситуацию 1947-49 гг., когда политические власти попытались восстановить тотальный контроль над процессами социализации, утраченный ими во время войны. «Старые слова» из военного времени в этой ситуации уже не работали. Вот как это показано в романе. Молодой стахановец Якушкин говорит: «Наше будущее меняется каждый день. Сегодня оно уже не такое, как вчера. И с каждым часом оно краше, светлей, богаче».

Наиболее значимым кодом в условиях, когда «нет слов» для описания реальности и адаптации к ней вновь складывающихся общностей, является визуальный код. Если работники завода им. М.И.Калинина шли по пути персонализации их труда, то герои романа Ильи Бражнина «Светлый мир» (1951 г.) избрали иное направление развития. Данное произведение непосредственно отражает ситуацию 1947-49 гг., когда политические власти попытались восстановить тотальный контроль над процессами социализации, утраченный ими во время войны. «Старые слова» из военного времени в этой ситуации уже не работали. Вот как это показано в романе. Молодой стахановец Якушкин говорит: «Наше будущее меняется каждый день. Сегодня оно уже не такое, как вчера. И с каждым часом оно краше, светлей, богаче».Один из героев романа так характеризует эту речь: «Несмотря на странное смещение глагольных форм и необычное сопоставление будущего и настоящего времени, фразы эти, которые Корней Иванович назвал про себя “формулой будущего”, никому не показались странными. Этот курносый паренек <…> имел право говорить о будущем, как о прошлом. Если бы он так не говорил, не думал, он не мог бы двигаться вперед» [3; с. 136]. И далее: «Грамматика и синтаксис не были еще приспособлены к такому выражению будущего через настоящее и даже через прошлое, и потому филологи могли найти фразу оратора построенной неправильно. Партактив нашел, что она правильна, и бурно аплодировал ей» [3;с. 137].

Но «новые слова» еще в процессе поиска, а работать власти надо не только с партактивом. И главной задачей старших героев романа становится формирование, на базе занятия спортом, новой общности – «светлого мира». Поначалу кажется, что привязанная к референции спортивных достижений общность будет похожа на модель семьи: тренеры-«родители», старшие и младшие воспитанники-«дети». Но это лишь временная переходная форма. В конце романа мы видим молодежную организацию мобилизационного типа, по сути – тоталитарного толка, призванную вытеснить существующие типы общности через механизм такой социальной иллюзии, как «смена поколений». Финал романа – демонстрация этой общности. Но, поскольку «новых слов» еще нет, то это демонстрация особого внешнего кода: общего типа одежды, символических знаков и эмблем, ну и хождения строем и общей манеры держаться на публике, – куда же без этого: «они в белом – белые трусы, белые майки, белые туфли. Мерно колеблясь, словно четкий многорычажный механизм, колонна движется прямо на отдыхающий у подъезда темный вытянутый зис. Впереди, четко отбивая шаг, идет Давид. За ним – знаменная тройка с развернутым знаменем, за ним остальные, по четыре в ряд. Они надвигаются все ближе и ближе. Уже слышен мерный и слитный гул шагов. Уже можно различить отдельные лица…» [3, с. 437]. Сцена эта, как основная, вынесена художником А.И.Васильевым на фронтиспис.

Но «новые слова» еще в процессе поиска, а работать власти надо не только с партактивом. И главной задачей старших героев романа становится формирование, на базе занятия спортом, новой общности – «светлого мира». Поначалу кажется, что привязанная к референции спортивных достижений общность будет похожа на модель семьи: тренеры-«родители», старшие и младшие воспитанники-«дети». Но это лишь временная переходная форма. В конце романа мы видим молодежную организацию мобилизационного типа, по сути – тоталитарного толка, призванную вытеснить существующие типы общности через механизм такой социальной иллюзии, как «смена поколений». Финал романа – демонстрация этой общности. Но, поскольку «новых слов» еще нет, то это демонстрация особого внешнего кода: общего типа одежды, символических знаков и эмблем, ну и хождения строем и общей манеры держаться на публике, – куда же без этого: «они в белом – белые трусы, белые майки, белые туфли. Мерно колеблясь, словно четкий многорычажный механизм, колонна движется прямо на отдыхающий у подъезда темный вытянутый зис. Впереди, четко отбивая шаг, идет Давид. За ним – знаменная тройка с развернутым знаменем, за ним остальные, по четыре в ряд. Они надвигаются все ближе и ближе. Уже слышен мерный и слитный гул шагов. Уже можно различить отдельные лица…» [3, с. 437]. Сцена эта, как основная, вынесена художником А.И.Васильевым на фронтиспис.Внешний вид этих молодых людей, как и конаковский штрих-код, есть также форма сообщения, передаваемого в условиях жесткой регламентации языковой нормы. Но очевидно, что этими сообщениями заявляют о себе два разных типа сообществ, сосуществовавших в послевоенном советском обществе. Определить их различие позволю, отталкиваясь от высказывания Ф.Г.Юнгера: «Ныне уже никто не обладает картиной мира в смысле мира, понятого как картина, и наши наглядные представления о мире весьма скудны. Время кажется нам более важным, чем пространство, и понятие времени, в соответствии с которым человек испытывает дефицит времени, подавляет все пространственные представления» [4; с. 50].

Вот этот принцип - время важнее пространства - является системообразующим для молодежного сообщества. И хоть субкультуры такого типа сами по себе не являются долгожителями, код, при их помощи создаваемый, может господствовать в обществе долго. Он и господствовал до середины 1980-х гг. И это «Время, вперед!», как среда существования, было главнее неухоженных просторов. В тех же сообществах, что своей деятельностью обеспечивали в 1950-е годы промышленное развитие страны, системный принцип был иной - пространство важнее времени. Они рассматривали пространство как место осуществления социальных практик, которое напрямую связанно с чувственным восприятием и проекцией воображаемого. Пространство в таком контексте представляется наполненным различными символами, связанными с социальной деятельностью людей по поводу идентификации этого пространства. Отсюда распространение столь необычных, на взгляд современных людей, технологий, как умение работницы распознать 120 видов штрих-подписей, что создает вполне приличного объема словарь. Цифровой код, будучи языком особых сообществ, не ограничивает употребление ресурсов так, как это делает словесная регламентация. И он создает в культуре зоны неопределенности. Именно в таких зонах создается ресурс исторического изменения.

Особенностью таких сообществ является чрезвычайно короткий срок их жизни. Я даже полагал определять их как «эфемерные сообщества». Но они способны не только к самовоспроизводству, но и к самовоссозданию. Поэтому их скорее можно определить как «мерцающие» структуры.

Необходимо подробное исследование, задачей которого должно стать выяснение того, как могут формироваться и функционировать структуры общности в условиях, когда они не основываются на легальных культурных кодах. 1950-е годы - эпоха их расцвета в СССР. И именно такого типа структуры все чаще формируются сегодня, становясь средой социализации и инкультурации.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Арбат Ю.А. Фарфоровых дел мастера. – М.: Профиздат, 1955. – 176 с.

[2] Трошин А.А. Динамика языковых процессов в социальных коммуникация 1930-1940-х гг. как отражение проблемы ресурсов промышленного развития советского общества // Вопросы культурологии. – 2014. – № 2. – С. 71-77.

[3] Бражнин И. Светлый мир. – Л.: Молодая гвардия, 1951. – 448 с.

[4] Юнгер Ф.Г. Язык и мышление / Пер. с нем. К.В.Лощевского. – СПб.: Наука, 2005. – 302 с.

© Трошин А.А., 2014.

Статья поступила в редакцию 4 июня 2014 г.

Вернуться назад