Кирилл Чекалов

По поводу карнавала: Ницца «Прекрасной эпохи» глазами французских и русских писателей

23 ноября 2014

Чекалов Кирилл Александрович,

доктор филологических наук,

зав. Отделом классических литератур Запада

и сравнительного литературоведения,

Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН (Москва),

e-mail: ktchekalov@mail.ru

В период «Прекрасной эпохи», когда Ницца фактически становится зимней столицей Франции, достигает своей кульминации традиция местного карнавала. Настоящая статья посвящена амбивалентному отражению ниццкого карнавала (как важнейшего компонента локального культурного мифа) в прозе, эпистоляриях и мемуарах французских и русских писателей конца XIX – начала XX вв.

образуют триаду удовольствий

в прекрасном городе Ницце.

Арман Дюрантен. «Карнавал в Ницце». 1885.

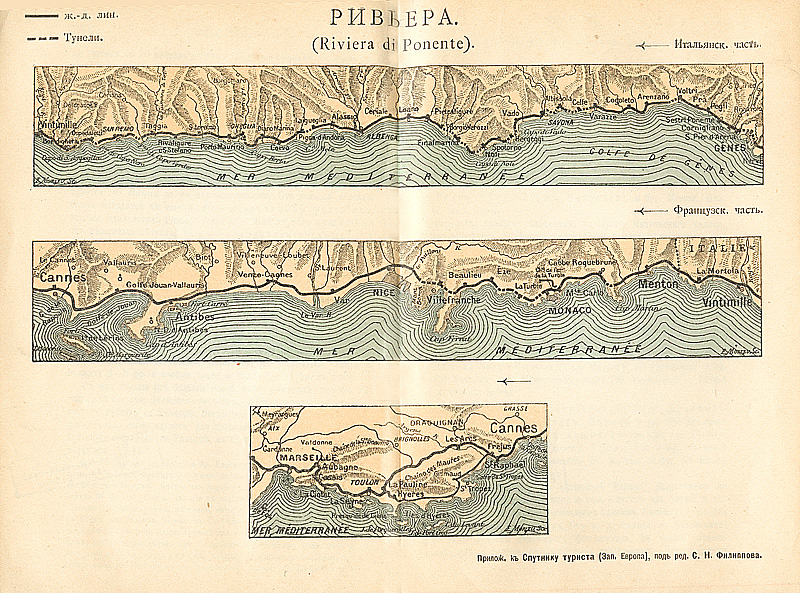

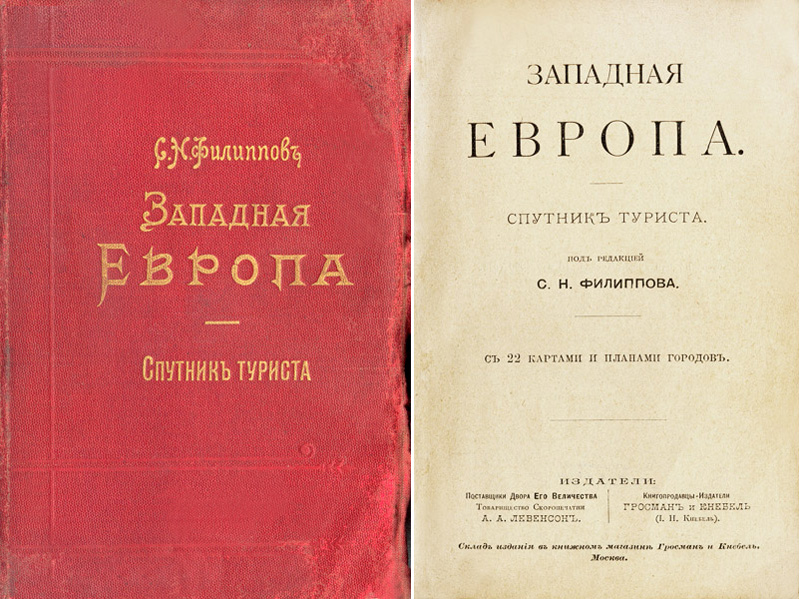

В 1887 году, с подачи поэта и прозаика Стефена Льежара (Stéphen Liégeard), часть средиземноморского побережья от Тулона до нынешней границы с Италией получает

название «Лазурный Берег» (в дальнейшем американцы дали этой территории название «Французская Ривьера»). Ставший затем общепринятым термин Côte d’Azur Льежар употребил в обильно иллюстрированном путеводителе по этому краю. Путеводитель этот весьма поэтичен, причём посвященная Ницце глава

название «Лазурный Берег» (в дальнейшем американцы дали этой территории название «Французская Ривьера»). Ставший затем общепринятым термин Côte d’Azur Льежар употребил в обильно иллюстрированном путеводителе по этому краю. Путеводитель этот весьма поэтичен, причём посвященная Ницце глава открывается подробным описанием венчающего собой масленицу карнавала: долгое время он являлся главной культурной достопримечательностью города,который именно в период Belle Époque («Прекрасной эпохи»: 1880-1914) сделался зимней столицей Франции. Здешний карнавал не столь известен, как, скажем, карнавал венецианский, но в рассматриваемый период эти два карнавала успешно соперничали.

открывается подробным описанием венчающего собой масленицу карнавала: долгое время он являлся главной культурной достопримечательностью города,который именно в период Belle Époque («Прекрасной эпохи»: 1880-1914) сделался зимней столицей Франции. Здешний карнавал не столь известен, как, скажем, карнавал венецианский, но в рассматриваемый период эти два карнавала успешно соперничали. Истоки карнавальных увеселений в Ницце восходят к Средневековью. Имеется и более точная дата – первое упоминание о карнавале датируется 1294 годом, когда Карл II («Хромой») Анжуйский, граф Прованса, прибыл в город, чтобы провести здесь «веселые дни Карнавала». Революционные события конца XVIII столетия прервали традицию, которая была возобновлена в марте 1821 года по случаю пребывания в городе короля Сардинского королевства и герцога Савойского Виктора Эммануила I. Постепенно карнавал становился гвоздем культурной программы зимнего сезона. Одним из первых его хроникеров стал поселившийся в 1853 году в Ницце и предававшийся главным образом разведению цветов и овощей французский писатель «второго ряда» Альфонс Карр. Он, в частности, довольно

иронично описывал карнавальные обычаи, связанные с бросанием друг в друга снарядов – будь то знаменитые конфетти (гипсовые шарики) или яичная скорлупа, заполненная мукой или цементом: «Обстрел иногда приобретает столь массированный характер, что в качестве защитных устройств были изобретены металлические маски» [1]. Упомянутые устройства из проволоки описаны и в путеводителях второй половины XIX столетия. Их надевают персонажи книг «Роман в Ницце» (Le Roman à Nice, 1894) Рене Вижье и «Карнавал в Ницце» (Le Carnaval de Nice, 1885) Армана Дюрантена, причем указанные авторы разграничивают легкие «маски», оставляющие незащищенными уши и шею, и надежные «каски», больше напоминающие рыцарские шлемы.

иронично описывал карнавальные обычаи, связанные с бросанием друг в друга снарядов – будь то знаменитые конфетти (гипсовые шарики) или яичная скорлупа, заполненная мукой или цементом: «Обстрел иногда приобретает столь массированный характер, что в качестве защитных устройств были изобретены металлические маски» [1]. Упомянутые устройства из проволоки описаны и в путеводителях второй половины XIX столетия. Их надевают персонажи книг «Роман в Ницце» (Le Roman à Nice, 1894) Рене Вижье и «Карнавал в Ницце» (Le Carnaval de Nice, 1885) Армана Дюрантена, причем указанные авторы разграничивают легкие «маски», оставляющие незащищенными уши и шею, и надежные «каски», больше напоминающие рыцарские шлемы. Жак Норман, прозаик, поэт и драматург, восславил конфетти в одноименном сонете [2]:

Les confetti, durs et cinglants,

Fendent l'air par masse pressée,

Et le soir, après les combats,

Ensevelissent la chaussée,

Fine grêle qui ne fond pas.

(Твёрдые, чувствительные для кожи конфетти – картечь, используемая по ходу этих галантных игр, – целыми пригоршнями несутся по воздуху, а вечером, по окончании боев, этими мелкими, не поддающимися таянию градинами бывает усыпана вся мостовая.)

В марте 1860 года король Пьемонта и Сардинии Виктор Эммануил II – через год он станет первым монархом объединенной Италии – уступил герцогство Савойское и графство Ницца Наполеону III. Вопрос был решен на основе плебисцита, в ходе которого подавляющее большинство населения выступило за присоединение к Франции. Разгоревшаяся десять лет спустя франко-прусская война не способствовала поддержанию карнавальной традиции; карнавал приобрел современный вид по ее окончании, когда при поддержке муниципалитета бывший советник префектуры Андрио Саэтон возглавил специальный Праздничный комитет (он занимал эту должность на протяжении 16 лет). Институционализация карнавала способствовала утрате спонтанного начала и выработке достаточно

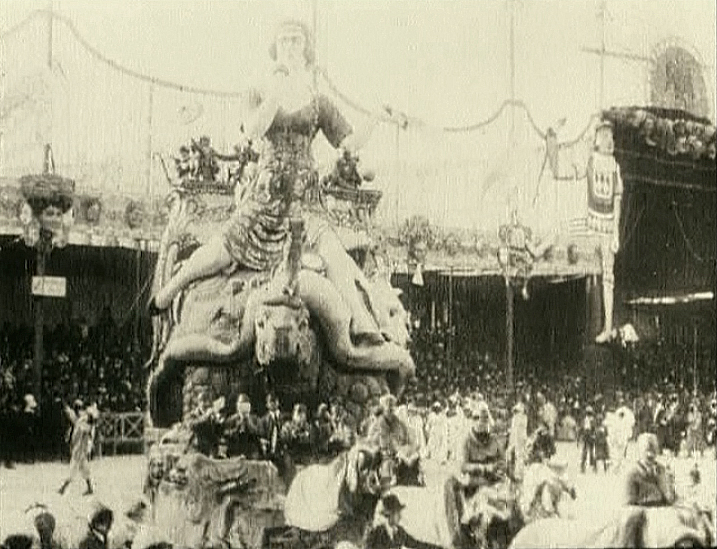

жесткого церемониала празднеств. 23 февраля 1873 года в город торжественно въезжал Его Величество Карнавал I (облик персонажа создал местный живописец, основатель художественного музея Ниццы Алексис Моссá). «Монарх» двигался в устроенный на площади Массенá «дворец». Со временем появляются и другие устойчивые персонажи: Трибуле, Гаргантюа, Пайассу. С 1876 года неизменной составляющей карнавала становится «битва цветов», по ходу которой принято швырять друг в друга букетами (впрочем, свидетелем «бросания цветов и конфект» Герцен стал здесь еще семью годами ранее [3]). На рубеже двух столетий карнавал был окончательно переориентирован на приезжих, а не на местных жителей. Как подчеркивает современный исследователь К.Ринодо, со временем образ Короля Карнавала претерпел существенные изменения: от вполне простонародного весельчака до властного монарха, словно подчеркивающего величие города[4]. Ныне традиция продолжается, и хотя некоторые компоненты церемоний трансформировались (например, традиционные конфетти сменились жидким серпантином, которым участники карнавала обрызгивают друг друга из баллончиков), общие контуры увеселений остаются прежними.

жесткого церемониала празднеств. 23 февраля 1873 года в город торжественно въезжал Его Величество Карнавал I (облик персонажа создал местный живописец, основатель художественного музея Ниццы Алексис Моссá). «Монарх» двигался в устроенный на площади Массенá «дворец». Со временем появляются и другие устойчивые персонажи: Трибуле, Гаргантюа, Пайассу. С 1876 года неизменной составляющей карнавала становится «битва цветов», по ходу которой принято швырять друг в друга букетами (впрочем, свидетелем «бросания цветов и конфект» Герцен стал здесь еще семью годами ранее [3]). На рубеже двух столетий карнавал был окончательно переориентирован на приезжих, а не на местных жителей. Как подчеркивает современный исследователь К.Ринодо, со временем образ Короля Карнавала претерпел существенные изменения: от вполне простонародного весельчака до властного монарха, словно подчеркивающего величие города[4]. Ныне традиция продолжается, и хотя некоторые компоненты церемоний трансформировались (например, традиционные конфетти сменились жидким серпантином, которым участники карнавала обрызгивают друг друга из баллончиков), общие контуры увеселений остаются прежними.В нашей статье будет рассмотрено отражение темы карнавала в прозе конца 19 – начала 20 вв., проанализированы важнейшие связанные с ним смысловые константы. Наряду с сочинениями французских литераторов мы привлекаем и отзывы русских писателей, чье присутствие в Ницце оказалось в рассматриваемый период весьма представительным. «Русские селились в Ницце и становились частью ее истории» [5]. «Русское нашествие» на Ниццу началось уже в 1860-х годах, в те времена, когда здесь побывали Александр II с Марией Александровной (еще раньше, в 1856 г., здесь отдыхала вдовствующая императрица Александра Фёдоровна; именно благодаря ее инициативе начался сбор средств на сооружение русского храма, освященного в 1859 г.). Правда, в конце 1850-х годов, по воспоминаниям Б.Н.Чичерина, «Ницца <…> была еще маленьким городком с довольно патриархальным характером, что придавало ей прелесть, ныне утраченную»[6]. Но не проходит и десяти лет, как Александр Герцен, прохаживаясь по Английскому променаду (двухкилометровая набережная, своего рода символ города, подобно каннской Набережной Круазетт), констатирует: «На променаде толпа в блесках и шелках. Русских – бездна» [7]. Разумеется, притоку иностранцев во многом способствовало открытие в 1864 году отрезка железной дороги Тулон-Ницца.

Карнавал в Ницце следует рассматривать в общем контексте того локального культурного мифа, который сложился вокруг столицы Ривьеры и в общих своих чертах оформился именно в период «Прекрасной эпохи». Важным компонентом этого мифа становится целительное воздействие здешнего климата на здоровье – хотя трудно сказать, каким именно был процент больных среди прибывавших в Ниццу иностранцев. Еще древние римляне высоко ценили благоприятный климат Ниццы, о чем имеется свидетельство в одном из стихотворений Авсония (IV в.). Совсем не случайно именно в Ницце – и именно в период «Прекрасной эпохи» – состоялся первый национальный конгресс по климатотерапии (апрель 1904 г.). Медики «Прекрасной эпохи» обстоятельно исследовали воздействие на здоровье климатических особенностей Ривьеры – края, где преобладает солнечная погода (в романе Л.А.Ростопчиной «Растакуэрополис», к которому мы еще вернемся, мифологизация столицы Ривьеры начинается с якобы исторического наименования – Солария) и практически не бывает настоящей зимы. При этом, однако, не все врачи безоговорочно полагали Ривьеру целительной для больных – если при чахотке пребывание на Лазурном Берегу безусловно считалось полезным, то сердечные и офтальмологические расстройства могли, напротив, обостриться. Об этом писал, в частности, Э.Реклю (1874) в еще одном путеводителе по Ницце. А недолюбливавший «пренеопрятную и гнусную» столицу Ривьеры М.Е.Салтыков-Щедрин в письме П.В.Анненкову от 30 октября 1875 года отметил: «Не думаю, однако, чтоб Ницца была особенно для меня благоприятна. Здешний воздух слишком силен и опьяняет меня»[8]. Не слишком полезным считался здешний климат для страдающих нервными расстройствами – у них он, по мнению врачей, мог вызвать бессонницу и лихорадку (именно так происходит с графом Норонцовым из романа Ж.Лоррена, о котором пойдет речь ниже).

Карнавал в Ницце следует рассматривать в общем контексте того локального культурного мифа, который сложился вокруг столицы Ривьеры и в общих своих чертах оформился именно в период «Прекрасной эпохи». Важным компонентом этого мифа становится целительное воздействие здешнего климата на здоровье – хотя трудно сказать, каким именно был процент больных среди прибывавших в Ниццу иностранцев. Еще древние римляне высоко ценили благоприятный климат Ниццы, о чем имеется свидетельство в одном из стихотворений Авсония (IV в.). Совсем не случайно именно в Ницце – и именно в период «Прекрасной эпохи» – состоялся первый национальный конгресс по климатотерапии (апрель 1904 г.). Медики «Прекрасной эпохи» обстоятельно исследовали воздействие на здоровье климатических особенностей Ривьеры – края, где преобладает солнечная погода (в романе Л.А.Ростопчиной «Растакуэрополис», к которому мы еще вернемся, мифологизация столицы Ривьеры начинается с якобы исторического наименования – Солария) и практически не бывает настоящей зимы. При этом, однако, не все врачи безоговорочно полагали Ривьеру целительной для больных – если при чахотке пребывание на Лазурном Берегу безусловно считалось полезным, то сердечные и офтальмологические расстройства могли, напротив, обостриться. Об этом писал, в частности, Э.Реклю (1874) в еще одном путеводителе по Ницце. А недолюбливавший «пренеопрятную и гнусную» столицу Ривьеры М.Е.Салтыков-Щедрин в письме П.В.Анненкову от 30 октября 1875 года отметил: «Не думаю, однако, чтоб Ницца была особенно для меня благоприятна. Здешний воздух слишком силен и опьяняет меня»[8]. Не слишком полезным считался здешний климат для страдающих нервными расстройствами – у них он, по мнению врачей, мог вызвать бессонницу и лихорадку (именно так происходит с графом Норонцовым из романа Ж.Лоррена, о котором пойдет речь ниже).  В отзывах о карнавале в Ницце можно проследить сходную, если не еще бóльшую, амбивалентность. Сказанное относится к русским авторам в наибольшей степени. Среди них отнюдь не все разделяли восторженную оценку прибывшего в город осенью 1884 года Семёна Надсона – он был поистине воодушевлен ярким зрелищем и принял активное участие в праздничных мероприятиях. Проживший короткую жизнь поэт – он страдал чахоткой, и климат Ниццы лишь ненадолго улучшил его состояние – отразил свои впечатления от карнавала 1885 года не только в стихотворении «Кипит веселье карнавала!..», но и в воспоминаниях: «Увлеченный общим оживлением, воцарившимся в нашем пансионе, я облекся в костюм Пьеро и, не жалея рук и ног, швырял в толпу, в самом разгаре свалки, конфетти <…> Что мне особенно понравилось – так это полнейшая демократичность праздника. Маска равняла всех: нет ни французов, ни иностранцев, ни богатых, ни бедных, нет даже ни красивых, ни некрасивых <…> есть только тысячецветная, тысячеголовая толпа, да над ней синее небо и золотое солнце южной весны» [9].

В отзывах о карнавале в Ницце можно проследить сходную, если не еще бóльшую, амбивалентность. Сказанное относится к русским авторам в наибольшей степени. Среди них отнюдь не все разделяли восторженную оценку прибывшего в город осенью 1884 года Семёна Надсона – он был поистине воодушевлен ярким зрелищем и принял активное участие в праздничных мероприятиях. Проживший короткую жизнь поэт – он страдал чахоткой, и климат Ниццы лишь ненадолго улучшил его состояние – отразил свои впечатления от карнавала 1885 года не только в стихотворении «Кипит веселье карнавала!..», но и в воспоминаниях: «Увлеченный общим оживлением, воцарившимся в нашем пансионе, я облекся в костюм Пьеро и, не жалея рук и ног, швырял в толпу, в самом разгаре свалки, конфетти <…> Что мне особенно понравилось – так это полнейшая демократичность праздника. Маска равняла всех: нет ни французов, ни иностранцев, ни богатых, ни бедных, нет даже ни красивых, ни некрасивых <…> есть только тысячецветная, тысячеголовая толпа, да над ней синее небо и золотое солнце южной весны» [9]. Если Надсон усматривал в карнавальных мероприятиях поистине народный дух, то Юрию Алексеевичу Бахрушину, сыну известного мецената и основателя театрального музея, напротив, бросился в глаза коммерческий характер мероприятия: «В целом карнавал мне не понравился. На нем лежала печать чего-то искусственного, чувствовалось, что всё это делается не столько для местного населения, сколько для привлечения иностранцев и их денег» [10].

С Бахрушиным солидарен художник Константин Сомов, дважды побывавший на Ривьере вместе со своей сестрой Анной Андреевной (мы цитируем его письмо от 22 февраля 1914 г., адресованное А.П.Остроумовой-Лебедевой): «…Разгар карнавала, мы с Анютой им совершенно не интересуемся, карнавал не народный, искусственно сделанный для наивных и невзыскательных иностранцев» [11].

По мнению многих, «идиотский карнавал», как без обиняков аттестовал его В.И.Немирович-Данченко, хотя и отчасти впитывал в себя итальянскую традицию («тень неаполитанского и римского карнавалов», по А.Карру), но при этом утрачивал присущую итальянским образцам естественность и спонтанность, связь с органической цельностью фольклорного праздника. Александр Герцен противопоставлял «веселый народный карнавал в Италии и мрачно-пьяное мордобитие, именуемое праздником, в Ницце». Однако младший Бахрушин придерживался прямо противоположного мнения по поводу наличия пьяных на карнавале в Ницце: «Нигде ни одного пьяного, никаких явлений хулиганства, никаких скандалов, а подлинное неподделанное веселье, много шуток и проделок, но добродушных и отнюдь не оскорбительных» [12].

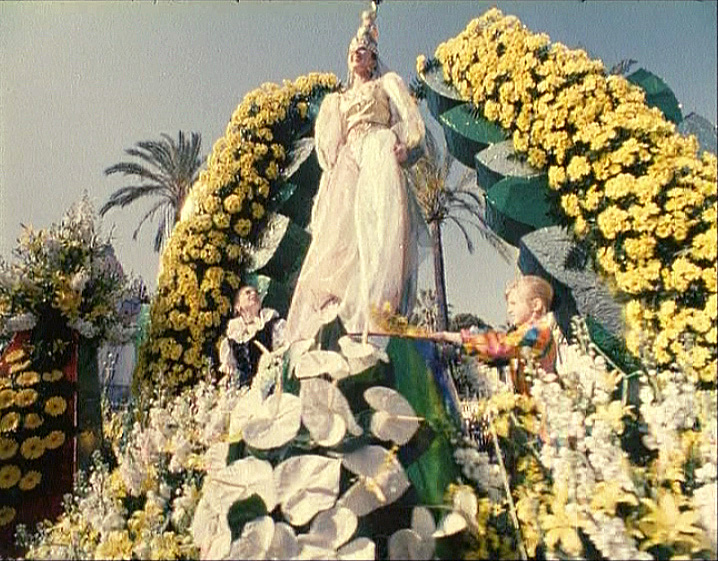

Если сам по себе карнавал мог вызывать у зрителей противоречивые эмоции, то финальная его составляющая, а именно уже упоминавшаяся «битва цветов», обычно воспринималась как самая приятная часть праздника; во всяком случае, в путеводителях «битву цветов» старательно нахваливали как «иллюзию несуществующего рая, страну грёз, которой неведомы страдания и уродство» [13]. Однако и здесь не обошлось без язвительных комментариев со стороны русских писателей. К примеру, вот как описывает предстоящие увеселения неискушенным путешественникам Николаю Ивановичу и Глафире Семеновне один из «бывалых» русских ниццаров в знаменитой сатирической трилогии Николая Лейкина: «Цветами друг в друга швырять будут. Одни поедут на лошадях и будут швырять вот в сидящих здесь на местах, а сидящие на местах будут в едущих запаливать. Так и будут норовить, чтоб посильнее в физиономию личности потрафить» [14].Особенно же удачно «потрафить» удается персонажам очерка Власа Дорошевича «Карнавал» [15]:

“Ключ” попал в какого-то мэра, приехавшего с севера Франции на юг повеселиться. И разбил мэру физиономию».

Потешные цветочные сражения, на время которых перемещавшиеся по городу повозки превращались

в огромных размеров букеты, вбирали в себя один из важнейших компонентов «коллективного воображаемого» Ниццы, а именно буйную средиземноморскую растительность. С точки зрения Стефена Льежара, Ницца в большей степени, нежели Флоренция, заслуживает название «цветущего города». Пышная, пьянящая, в восточном духе, «безрассудно-феерическая» (по выражению известного поэта Теодора де Банвиля) растительность с ее обилием цитрусовых, частично разведенных английскими садоводами, делала Ниццу воплощением ботанического экзотизма. Все писавшие об этом городе авторы отдавали должное обилию цитрусовых (апельсинных, лимонных, грейпфрутовых деревьев), позволявшему установить параллель между столицей Ривьеры и Испанией, Италией и даже экзотическим Иль-де-Франсом в изображении Анри Бернардена де Сен-Пьера [16]. На красоту апельсиновых деревьев так или иначе обращали внимание и русские писатели, включая и тех, кто не был замечен в особых симпатиях к Ницце. К примеру, Николай Лейкин не только внес упоминание об апельсинах в название второй части своей трилогии, но и отдельно описал «роскошный сад, разбитый перед железнодорожной станцией. В сквере росли апельсинные деревья с золотящимися плодами, пальмы, латании, агавы, олеандры с яркими красными цветами, цвели громадные камелии» [17]. И даже крепко недолюбливавший Ниццу А.И.Куприн в один прекрасный день обнаружил, что «в нашем дворе душисто цветут лимоны и апельсины» [18].

в огромных размеров букеты, вбирали в себя один из важнейших компонентов «коллективного воображаемого» Ниццы, а именно буйную средиземноморскую растительность. С точки зрения Стефена Льежара, Ницца в большей степени, нежели Флоренция, заслуживает название «цветущего города». Пышная, пьянящая, в восточном духе, «безрассудно-феерическая» (по выражению известного поэта Теодора де Банвиля) растительность с ее обилием цитрусовых, частично разведенных английскими садоводами, делала Ниццу воплощением ботанического экзотизма. Все писавшие об этом городе авторы отдавали должное обилию цитрусовых (апельсинных, лимонных, грейпфрутовых деревьев), позволявшему установить параллель между столицей Ривьеры и Испанией, Италией и даже экзотическим Иль-де-Франсом в изображении Анри Бернардена де Сен-Пьера [16]. На красоту апельсиновых деревьев так или иначе обращали внимание и русские писатели, включая и тех, кто не был замечен в особых симпатиях к Ницце. К примеру, Николай Лейкин не только внес упоминание об апельсинах в название второй части своей трилогии, но и отдельно описал «роскошный сад, разбитый перед железнодорожной станцией. В сквере росли апельсинные деревья с золотящимися плодами, пальмы, латании, агавы, олеандры с яркими красными цветами, цвели громадные камелии» [17]. И даже крепко недолюбливавший Ниццу А.И.Куприн в один прекрасный день обнаружил, что «в нашем дворе душисто цветут лимоны и апельсины» [18].Особенно же показательным и резким представляется отзыв всё того же Салтыкова-Щедрина: «Пресловутые апельсинные сады есть не что иное, как огороды, которые поливают разжиженным человеческим калом, отчего по всему городу воняет поносом. Французская цивилизация борется с итальянскою: днем дермо чистят, а за ночь опять все тротуары усеяны кренделями» [19].

Подобного рода контраст между райским благоуханием и отвратительными миазмами – отнюдь не случайное явление. Не только на ольфакторном, но и на этическом уровне топосы «земного рая» нередко взаимодействуют в посвященных Ницце текстах с прямо противоположными им топосами города греха, Содома как неизбежного итога порочности человеческой (западноевропейской!) цивилизации. Слово «содом» применительно к Ницце М.Е.Салтыков-Щедрин употребляет в отправленном оттуда письме Н.А.Некрасову от 12 (24) марта 1876 г.; его использует и Любовь Достоевская в повести «Адвокатка» (1912), действие которой большей частью разворачивается в Ницце. Именно карнавал воспринимался как квинтэссенция ниццкого «бардака, расположенного на берегу Средиземного моря». «Теперь карнавал, и всё сошло с ума» (Герцен), «теперь <...> в Ницце карнавал, и все беснуются» (Салтыков-Щедрин) – эти и подобные им констатации часто встречаются в свидетельствах очевидцев, причем важно подчеркнуть, что речь идет о чём-то большем, нежели ритуальное карнавальное беснование и вообще характерное для всяких карнавальных увеселений «выворачивание мира наизнанку». Не случайно у Н.П.Анциферова в его книге воспоминаний «Из дум о былом» упоминание о Ницце соседствует с ультреволюционной формулировкой: «Тягостные впечатления от «разложения культуры гнилого Запада, оздоровить который <...> может только революция»» [20].

Подобного рода контраст между райским благоуханием и отвратительными миазмами – отнюдь не случайное явление. Не только на ольфакторном, но и на этическом уровне топосы «земного рая» нередко взаимодействуют в посвященных Ницце текстах с прямо противоположными им топосами города греха, Содома как неизбежного итога порочности человеческой (западноевропейской!) цивилизации. Слово «содом» применительно к Ницце М.Е.Салтыков-Щедрин употребляет в отправленном оттуда письме Н.А.Некрасову от 12 (24) марта 1876 г.; его использует и Любовь Достоевская в повести «Адвокатка» (1912), действие которой большей частью разворачивается в Ницце. Именно карнавал воспринимался как квинтэссенция ниццкого «бардака, расположенного на берегу Средиземного моря». «Теперь карнавал, и всё сошло с ума» (Герцен), «теперь <...> в Ницце карнавал, и все беснуются» (Салтыков-Щедрин) – эти и подобные им констатации часто встречаются в свидетельствах очевидцев, причем важно подчеркнуть, что речь идет о чём-то большем, нежели ритуальное карнавальное беснование и вообще характерное для всяких карнавальных увеселений «выворачивание мира наизнанку». Не случайно у Н.П.Анциферова в его книге воспоминаний «Из дум о былом» упоминание о Ницце соседствует с ультреволюционной формулировкой: «Тягостные впечатления от «разложения культуры гнилого Запада, оздоровить который <...> может только революция»» [20].В конце 1920-х годов по городу с камерой под плащом бродил будущий великий режиссер Жан Виго. Вполне естественно, что значительное место в его снятом в сотрудничестве с Борисом Кауфманом знаменитом фильме «По поводу Ниццы» (À propos de Nice, 1929) занимает именно карнавал. В фильме, который сам автор именовал «социально-документальным», контрастно противопоставлены блеск карнавала и нищета «маленьких людей»; в то же время Виго прибегает к целому ряду выразительных символических деталей. Так, эпизоды разнузданного, чувственного веселья («карнавальные вольности», по Бахтину) перебиваются у Виго кадрами мертвенно-белых кладбищенских крестов. Вообще тема смерти очень важна для этой картины (увы, далеко не все из отснятых материалов вошли в окончательный вариант фильма), что представляется далеко не случайным явлением и соответствует внутренней органике ниццкого карнавала. Последний изначально включал в себя макабрические и демонические элементы; так, «адская сковорода» (La Marmite du Diable) с 1873 года была важной составляющей карнавальных шествий. Соединение в рамках праздничных мероприятий веселого с макабрическим, вполне соответствующее фольклорной традиции «умирания//воскресения», в реальном историческом контексте могло производить на зрителей весьма тягостное впечатление. К примеру, в уже упоминавшейся повести Любови Достоевской «Адвокатка» описана «колесница, изображавшая Les Pilules du Diable. Великолепный чорт, величиною с дом, в зеленом атласном камзоле, сидел посреди гигантских розовых коробок от пилюль, и в каждой коробке бешено плясало трио зеленых чертенят» [21]. Этим, однако, впечатления главных героев повести не исчерпываются. Они со страхом и смятением наблюдают традиционно венчающее карнавал зрелище сожжения его главного персонажа – ритуального монарха [22]:

– Какой ужас! – прошептала побледневшая Алекс, – точно ведьму в средние века.

– Что за дикая мысль давать в виде веселья пародию на смертную казнь! – ворчал Тим».

Среди гротескных персонажей карнавала был и явно демонический Бабау, впервые представший перед публикой в 1882 году – своего рода огнедышащий дракон (зеленого или красного цвета), участник кортежа Его Величества Карнавала. Особенно эффектное впечатление производил гигантский, тридцатипятиметровой длины Бабау на карнавале 1905 года; в его пасти помещались музыканты [23].

Известно, что цвета, в которые принято было облачаться участникам карнавальных шествий, менялись год от года, но вот красный цвет оставался неизменно закрепленным за демоническими персонажами. На карнавале, описанном в светском романе весьма популярных некогда в России беллетристов – работавших с 1886 года в «тандеме» братьев Поля и Виктора Маргерит, – «Карнавал в Ницце» (Le Carnaval de Nice, 1897), появляются «демоны и демоницы» красного цвета, которые своими трезубцами «помешивают» содержимое огромного котла, где поместились множество мужчин во фраках и женщин в бальных платьях. На другой повозке старики, молодые люди и женщины пересыпают имитирующие золотые монеты жетоны и время от времени швыряют их в толпу; отталкивающее зрелище влюблённых в золотого тельца выводит из себя одного из персонажей романа: «Идиоты! – пробормотал Скажотт, – я бы всех их загримировал под зачумленных. Позеленевшие от холеры, они и на смертном одре бились бы за обладание этим золотом; а Смерть, огромный скелет в саване и косой в руках, посмеивалась бы над ними» [24].

Однако у его спутников «золотая повозка» вызвала исключительно приятные ассоциации – с казино в Монте-Карло, куда им предстояло отправиться на следующий день. Нельзя не вспомнить в этой связи характеристику «Карлушкиной горки», принадлежащую А.П.Чехову: «Это милое Монте-Карло очень похоже на хорошенький… разбойничий вертеп. Самоубийства проигравшихся – явление заурядное» [25].

Соединение топосов «земного рая» с топосами «города греха», характерными для литературы европейского декаданса, можно проследить во многих посвященных Ницце произведениях. Ярким тому примером может служить роман «Семейство Норонцовых» (Les Noronsoff, 1901-1902), принадлежащий перу поселившегося в Ницце в начале 1900-х годов писателя и журналиста Жана Лоррена (Jean Lorrain; вопреки своей фамилии он был уроженцем Нормандии). В этом романе особенно четко прослеживается соединение риторики locus amoenus с темой тления, разложения, физической и нравственной деградации; Ницца предстает как современная версия Рима эпохи упадка. Князь Владимир Норонцов – образ деградировавшего аристократа, для которого все окружающие подобны крепостным. Будучи преследуемым – по неясным причинам – петербургской полицией, князь скрывается за границей, обосновывается в Париже, где живет на широкую ногу, затем кочует по всей Европе: Лондон, Неаполь, Флоренция, Вена, Берлин, Венеция и, наконец, Ницца. Вступив во владение роскошной виллой, Норонцов стал приглашать сюда всех местных мошенников: «распутников из гранд-отелей, своден и зазывал, обслуживающих богатых иностранцев; спекулянток, маклеров по драгоценностям, ростовщиков; бывших кучеров, ныне обратившихся к сдаче квартир в найм; содержателей притонов – в общем, всех, кто живет чужими пороками и слабостями» [26].

Его возлюбленная Вера бросает князя в день грандиозной театральной постановки – Владимир задумал разыграть у себя на вилле празднества Адониса. Это событие, отчасти перекликающееся с карнавалом и сатурналиями, приобретает у Лоррена невероятный масштаб, вырастает до символа вселенской «суеты сует»: «Вся Ницца была словно заражена, находилась во власти пышно-эротической мании князя. Уже с двух часов пополудни улицы города полностью опустели, лавки позакрывались, жизнь прервалась; всё население отправилось на гору Мон-Борон, чтобы попытаться увидеть хотя бы кусочек представления, хотя бы краешком глаза взглянуть на устроенное русским князем празднество» [27].

В последние месяцы своей жизни Норонцов явно теряет рассудок; полагая, что его может оздоровить кровь простого русского мужика, он ночью пытается перочинным ножом перерезать горло одному из слуг, правда, безуспешно. Здесь налицо влияние темы вампиризма (термин звучит в книге Лоррена), ставшей особенно популярной после публикации «Дракулы» Брэма Стокера (1897). Правда, французский перевод книги вышел значительно позднее, зато повесть Полидори «Вампир» (1817) и мелодрама Ш.Нодье «Вампир» (1820) к тому времени уже были хорошо известны во Франции.

Известный французский русист М.Кадо обращает особое внимание на предсмертные монологи полубезумного Норонцова, изрыгающего проклятия в адрес матери (она итальянка по национальности, и именно итальянская кровь якобы приобщила Норонцовых к «старинным флорентийским преступлениям»), а также всей западноевропейской цивилизации. Здесь Ницца опять-таки выступает как аллегорический образ вселенской моральной деградации и порчи: «Он призывал погибель и пламя пожарища на этот город, пламя пожарища и погибель через огнь небесный и истребление варварами той самой Европы, что так подточила его; было нечто грандиозное в его неистовой агонии. Одержимый видениями, сотрясаемый конвульсиями и ужасом, он взывал к азиатам, молил об их грядущем вторжении, об их мщении разлагающемуся старому миру. Ниццу, Флоренцию и Лондон полагал он виновными в своей смерти; Париж, Вена и Санкт-Петербург заразили кровь его и внесли порчу в дух его; под влиянием внезапно проснувшихся варварских инстинктов он подстрекал варваров наказать европейцев; он требовал новых гуннов Аттилы и татар Чингиз-Хана; полчища желтой расы должны были убивать, грабить, уничтожать жителей Ниццы…» [28].

Не исключено, что в данном пассаже Лоррен использовал идеи Владимира Соловьева о панмонголизме. Речь может идти не о самом стихотворении «Панмонголизм», опубликованном уже после написания романа Лоррена, но о «Краткой повести об антихристе» (1900), где в качестве эпиграфа фигурирует первая строфа стихотворения:

Но мне ласкает слух оно.

Как бы предвестием великой

Судьбины Божией полно...

Сам Лоррен по-русски не говорил, однако, как считает М.Кадо, он мог узнать об идеях Соловьева от своего приятеля, журналиста Эжена Тавернье [29].

Льежар употребляет по отношению к Ницце выражение «средиземноморский Вавилон» [30], имея в виду характерное для города невероятное смешение представителей всех национальностей. Впрочем, сходные характеристики Ниццы встречаются и в более ранних источниках; например, газета «Русский художественный листок» еще в 1857 г. писала о «Вавилоне в миниатюре» (1 мая 1857, № 13). «Космополитический город» – так очень часто именовали Ниццу и журналисты, и писатели «прекрасной эпохи». «Нечто в роде обширного международного каравансарая» – так аттестовал в своих мемуарах столицу Ривьеры врач и публицист Н.А.Белоголовый [31].

Во многих источниках, как французских, так и русских, применительно к Ницце «Прекрасной эпохи» звучит забытое ныне слово «растакуэр» (точная этимология его и по сей день остается сомнительной). Слово это было усвоено французским языком около 1880 года и обозначало авантюриста, богача с сомнительными доходами, чаще всего – латиноамериканца. Нельзя сказать, что растакуэры – собственно феномен Ривьеры; ими в равной степени кишит и Париж, и Ницца; за внешним блеском мошенника скрываются аморализм и нищета духа.

В 1889 г. вышел в свет роман малоизвестного французского писателя Жоржа Назима под названием «Растакуэры» (Rastaquouères), где действие разворачивается именно в Ницце и где воссоздана история любви молодого французского офицера к русской красавице Наде. Их отношения заканчиваются трагически, поскольку Надя принадлежит к миру авантюристов, растакуэров и не желает жертвовать своим образом жизни ради возлюбленного. А.И.Куприн в книге очерков «Лазурные берега» (1913) воссоздает свои впечатления от поездки на Ривьеру и применяет интересующее нас слово по отношению к карточным игрокам в казино: «Сорок, пятьдесят мужчин и женщин сидят, толкая друг друга локтями и бёдрами; сзади на них навалился второй ряд, а еще сзади стиснулась толпа, сующая жадные, потные, мокрые руки через головы передних. Мимоходом локоть растакуэра попадает в щёку или в грудь прекрасной даме или девушке. Пустяки! На это никто не обращает внимания…» [32].

В уже упоминавшемся романе Лидии Андреевны Ростопчиной «Растакуэрополис» (Rastaquouéropolis, 1897, английский перевод под названием The Real Monte Carlo вышел в 1912; русский перевод, выполненный самой писательницей и озаглавленный ею «Всемирный притон», так никогда и не был опубликован) слово «растакуэр» становится ключевым по отношению к «городу греха». В книге, которую немногочисленные исследователи относят к категории «романов с ключом», предпослано посвящение рулетке, этой «бесчестной богине», правящей в городе. Как и в других рассмотренных нами источниках, у Ростопчиной завораживающая природа контрастирует с атмосферой разложения и нравственного гниения.

Центральный сюжет «Растакуэрополиса» весьма незамысловат и отражает несомненное влияние на Ростопчину популярного романа. Правитель вымышленного северного государства Сапинии (от sapin, ель) по имени Атоль, «грустный блондин» и безутешный вдовец, влюбляется в прекрасную амазонку – богатую американку Адду Фолкстоун; у него появляется таинственный соперник, граф Намор (разумеется, брюнет). Чтобы жениться на Адде (она хоть и очень богата, но не голубой крови), королю нужно отречься от престола. Он готов принести в жертву любви служение своему народу, но тут неожиданно умирает его брат Гектор, который один только и мог бы стать престолонаследником. Следует драматическое расставание, Атоль возвращается на родину. Тем временем циничный Намор дважды – и неизменно безуспешно – пытается овладеть красавицей силой. В конце концов, Атоль у себя на родине женится на Фрине (хоть и не по любви; зато он наконец-то становится отцом), Адда выходит замуж за скромного и добродетельного Берти, Намора же настигает гнев Господень. Изгнанный из дома Адды, он оказывается близ небольшой часовни; тут начинается сильнейшее землетрясение, на Намора падает тяжелое распятие, и он мгновенно гибнет.

Описанию карнавальных увеселений Ростопчина посвящает отдельную главу, причем она, именуя происходящее «вакханалией», не в пример другим упоминавшимся в статье русским авторам всё-таки считает карнавал подлинно народным праздником. Весьма обстоятельно представлена топография карнавальной Ниццы: Вокзальная площадь – площадь Намессá (так в романе зашифрована площадь Массенá) – улица Св. Франциска из Паолы – площадь Префектуры («спальня Карнавала»). Воссоздавая торжественный въезд в город Его Величества Карнавала, писательница выказывает присущее ее перу очерковое мастерство: «Карнавал продвигался вперед, а перед ним ехали воинские подразделения и музыканты; что же касается собственно королевского оркестра, то он размещался на огромной платформе, взятой в кольцо огромной виолончелью; сам Карнавал, восседая верхом на бочонке, держал в одной руке бутылку, а в другой – стакан; жирный, цветущий и жизнерадостный, он словно бы излучал веселье, которое и составляет суть его правления. Рот был растянут до самых ушей в широкой улыбке, которую он – благодаря использованию весьма несложного устройства – обращал то вправо, то влево; облачен он был в красивый алый наряд; толстое брюхо свисало вниз; он энергично болтал огромными ногами, резко ударяя ими по бочонку…» [33].

Детально воссоздавая и хронометрируя Битву цветов, Ростопчина соединяет ольфакторные характеристики с визуальными и уделяет особое внимание космополитической публике: американцы соседствуют с англичанами, французами и русскими; среди присутствующих – составляющая странную смысловую пару с главным персонажем карнавальных увеселений Ее Величество Королева (она, правда, отреклась от престола) и ее дочь с символическим именем Принцесса Космополита (прототипы не определяются). Конечно, именно русским Ростопчина уделяет особое внимание. В одном из ландо проезжает изумительная красавица, супруга знаменитого художника г-жа К.Маноффская (разумеется, здесь имеется в виду известная своей красотой супруга Константина Маковского Юлия Павловна); в другом – «розовощекие, белобрысые и чрезмерно упитанные» дети Ананасовых (прототип не определяется, хотя не исключено, что Ростопчина комически трансформирует здесь фамилию известных производителей кондитерской продукции Абрикосовых); в третьем – типичный растакуэр, фальшивый князь Пузанов с соответствующей фамилии комплекцией («над ним смеялись, но ему завидовали»). «Тут все полковники… Или князья», констатируют герои Ростопчиной, в полной мере соглашаясь с высказанным значительно раньше мнением Альфонса Карра: «французы и итальянцы [здесь. – К.Ч.] графы, англичане – лорды, испанцы – герцоги, русские – князья» [34].

Для французского читателя колоритные, хотя и схематичные зарисовки отдельных типажей из числа русских обитателей Ниццы наверняка представляли интерес. Приведем в качестве примера язвительный групповой портрет семьи анонимного миллионера, участвующей в Битве цветов и старательно подчеркивающей свой аскетизм: «В скромном ландо восседает чрезвычайно известная русская семья: отец, мать и двое детей; все как на подбор уроды, тщедушны и комичны; все вырядились в прескверные, немодные костюмы и непромокаемые плащи <…> Восемь обтянутых белыми хлопчатобумажными перчатками рук (это скорее практично, нежели красиво, в особенности для миллионеров) судорожно сжимают букетики грошовых фиалок» [35].

По ходу цветочных сражений «растакуэрополитане» (термин Л.Ростопчиной), подобно персонажам Дорошевича и Лейкина, выказывают недюжинную ловкость: прицельно швыряемые букеты в лучшем случае срывают маски (с лица принцессы Космополиты падают накладные усы и пенсне), в худшем – приводят к травмам и кровотечениям (под гогот «трусливой и глупой» толпы).

Между тем упоминавшееся выше землетрясение начинается сразу по окончании празднеств; тем самым разгул веселья оказывается в траурном обрамлении: самоубийство одного из второстепенных героев романа, Д’Арсиньи, и гибель Намора. Таким образом, происходящие в книге события могут быть точно датированы: речь идет о печально знаменитом землетрясении в Ницце 23 февраля 1887 года. Имеется целый ряд документальных свидетельств об этом событии (кстати, Камилл Фламмарион упомянул его в своем апокалиптическом романе «Конец света», выпущенном в 1894 г.), случившемся в ночь с последнего дня масленицы (и, соответственно, карнавала) на Пепельную среду. В тот момент еще не все увеселения закончились; среди устремившейся в панике к железнодорожному вокзалу разряженной толпы – «разноцветных домино, Полишинелей, Арлекинов и Коломбин» [36] – двигались процессии монахинь, распевающих псалмы. Толчки потом повторялись; настало «время всеобщего труса и заразительной паники» [37].

Очень ярко землетрясение описано в воспоминаниях Марии Барятинской: «…моим глазам предстало неописуемое зрелище. Улицы заполнили толпы народу, кричащего и вопящего от ужаса. Люди очертя голову выскочили из жилищ в самой нелепой одежде; одни были в маскарадных костюмах, надетых по случаю проходящего в ту ночь костюмированного бала, другие – в ночном одеянии и купальных халатах, в которые они поспешно закутались, выбегая из ванной комнаты… Из-за криков и визга возник сущий ад, потому что было почти невозможно успокоить толпу и восстановить какое-то подобие порядка» [38].

Что же касается Ростопчиной, то для нее важен прежде всего контраст между пышностью карнавала и разрушительным бедствием. Как и многие другие свидетели землетрясения, автор романа расценила случившееся именно как знак Господнего гнева за царившие в городе разврат и нечестивость. И здесь уместно процитировать роман Андре Тёрье «Опасное очарование» (Le Charme dangéreux, 1891). Главный герой книги, парижский художник Жак Морé, отправляется поправить здоровье в Ниццу. Здесь он знакомится с русской femme fatale, Маней Либлинг и становится жертвой безумной страсти к ней, изменяет своей верной и чуткой супруге Терезе. В конце концов, зараженный исходящим от Ниццы порочным началом, Море умирает. Вот что говорит об этом городе благочестивая Кристина, сестра Терезы: «Говорите что хотите, но есть что-то неестественное в этом бурном цветении; здешние жители всуе столь гордятся местными красотами; потому-то Господь и насылает на них землетрясения, чтобы напомнить им: подлунный мир – не дол наслаждений» [39].

Таким образом, противоречивый образ Ниццы и карнавала, контрастное соединение топосов locus amoenus и locus terribilis – характерная особенность многих посвященных столице Французской Ривьеры нарративных текстов «Прекрасной эпохи», во многом укорененная в самой амбивалентной природе карнавального действа.

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 13-24-08001 «Русская франкофония (XVIII – начало XX века)».

Цветные иллюстрации – кадры из фильма «Иван Мозжухин, или Дитя карнавала» (Россия, НИИ кино, 1999. Режиссер Галина Долматовская, оператор Павел Сухов). Черно-белые иллюстрации – кадры из фильма «Дитя карнавала» (1921 г., Режиссеры А.Волков и И.Мозжухин).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Suppe J. Notes retrospectives sur le carnaval de Nice. Souvenirs et anecdotes // La Semaine à Paris, 17.01.1930. – P. 112.

[2] Normand J. Soleils d'hiver: notes d'un Parisien en Provence. – P.: Lemerre, 1897. – P. 141.

[3] Герцен А.И. Собр. соч. В ХХХ т. – Т. 30. – Кн. 1. Письма 1869–1878 г. – М., 1964. – С. 31.

[4] Rinaudo Ch. Carnaval de Nice et carnavals indépendants: les mises en scène festives du spectacle de l’authentique // Sociologie et sociétés, vol. 37, n° 1, 2005. – P. 57. – URL: http://id.erudit.org/iderudit/012276ar (дата обращения: 19.04.2014).

[5] Нечаев С.Ю. Русская Ницца. – М.: Вече, 2008. – С. 33.

[6] Чичерин Б.Н. Воспоминания. Путешествие за границу. – М.: Север, 1932. – С. 73.

[7] Герцен А.И. Собр. соч. В ХХХ т. – Т. 29. – Кн. 1. Письма. Янв. 1867 – июнь 1868 г. – М., 1964. – С. 259.

[8] Н.Щедрин (М.Е. Салтыков). Полн. собр. соч. Т. XVIII. Письма 1839-1876 г. – М.: ГИХЛ, 1937. – С. 319.

[9] Надсон С.Я. Полное собрание стихотворений. – Берлин, Гликсман, 191(?). – С. LVIII.

[10] Бахрушин Ю.А. Воспоминания. – М.: ЦТММ имени А.А.Бахрушина, 2012. – С. 367.

[11] Зуев Г.И. Петербургская Коломна. – М.: Центрполиграф, 2007.– С. 429.

[12] Бахрушин Ю.А. Воспоминания... С. 368.

[13] Monod J. Aux pays d'Azur, Nice, Monaco et Menton: descriptions, histoire, moeurs, légendes, excursions et promenades, flore et faune, itinéraires, renseignements généraux: guide complet du touriste, littéraire, historique et illustré. – Nice, L. Gross,1902. – P. 76.

[14] Лейкин Н.А. Где зреют апельсины. Юмористическое описание путешествия супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии. – М.: Центрполиграф, 2013. – С. 46.

[15] Дорошевич В.М. Собрание сочинений. Т. V. По Европе. — М.: Товарищество И.Д.Сытина, 1905. — С. 114.

[16] Tourtoulon A. de. Lettres sur Nice et ses environs. – Montpellier, Cristin, 1852. – P. 98.

[17] Лейкин Н.А. Где зреют апельсины… С. 30.

[18] Куприн А.И. Система // Собр. соч. В 9 т. – Т.5. – М.: Художественная литература, 1973. – С. 151.

[19] Н.Щедрин (М.Е. Салтыков). Полн. собр. соч. Т. XVIII… С. 334 (Письмо Е.И. Якушкину от 19 января 1876 г.).

[20] Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. – М.: Феникс, 1992. –С. 424.

[21] Достоевская Л.Ф. Адвокатка. Современные типы. – СПб.: Сойкин, 1914. – С. 6.

[22] Там же, с. 24.

[23] Sidro A. Chimères et monstres fantastiques dans le carnaval de Nice: de la Ratapignata au Babaou// Corps, art et société: Chimères et utopies. – P.: L’Harmattan, 1998. – P. 177.

[24] Margueritte P. et V. Le carnaval de Nice. – P., Plon, 1897. – P. 55.

[25] Чехов А.П. Письма. – Т. 4. Январь 1890–февраль 1892 г. – Изд. 2. – М.: Наука, 2009. – С. 210.

[26] Lorrain J. Le Vice Errant. – P.: Albin Michel, s/d. – P. 144-145.

[27] Ibid. Р. 307.

[28] Ibid. Р. 285.

[29] Cadot M. Le général Dourakine et le prince Noronsoff. Deux figures romanesques franco-russes // Figures de l’émigré russe en France au XIX-e et XX-e siècle. Fiction et réalité. – Amsterdam–New York, 2012. – P. 123.

[30] Liégeard S. La Côte d'Azur. – P.: Quantin, 1887. – P. 185.

[31] Белоголовый Н.А. Воспоминания и другие статьи. – СПб.: Вольф, 1901. – С. 162.

[32] Куприн А.И. Полн. собр. соч. : в X т. Т. 5. – М.: Воскресенье, 2006. – С. 373.

[33] Rostopchine L. Rastaquouéropolis. – P.: H. Oudin, 1897. – P. 239.

[34] Karr A. Promenades hors de mon jardin. – P.: Levy, 1862. – P. 249.

[35] Rostopchine L. Rastaquouéropolis… Р. 243.

[36] Meunier S. Terre qui tremble. – P.: C.Delagrave, 1910. – P. 26.

[37] Белоголовый Н.А. Воспоминания… С. 168.

[38] Барятинская М.С. Моя русская жизнь: Воспоминания великосветской дамы. – М.: Центрполиграф, 2006. – С. 113.

[38] Theuriet A. Le Charme dangereux. – P.: Lemerre, 1891. – P. 313.

Статья поступила в редакцию 7 апреля 2014 г.

Вернуться назад