В.А. Кошелев

«Альбом Онегина» и «Х песнь» (эпизод из творческой истории пушкинского романа в стихах)

28 мая 2021

Вячеслав Анатольевич Кошелев в 1967—1971 гг. учился на историко-филологическом факультете Вологодского педагогического института. В 1971—1972 гг. — учитель русского языка и литературы средней школы г. Красавино Великоустюгского района Вологодской области. В 1972—1973 гг. служил в советской армии. В 1973 г. поступил в заочную аспирантуру ИРЛИ, в 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию «Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1830—1850-е гг.)», в 1988 г. защитил докторскую диссертацию «Творчество К.Н. Батюшкова и литературное движение в России первой четверти XIX века».

В 1973—1994 гг. преподавал в Череповецком государственном педагогическом институте, в 1994—2016 гг. — в Новгородском государственном университете, в 2016—2020 гг. — в Арзамасском филиале Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского.

Автор многочисленных статей и более двадцати монографий, в том числе: «Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840— 1850-е годы)» (1984), «Творческий путь К.Н. Батюшкова» (1986), «Первая книга Пушкина» (1997), «Алексей Степанович Хомяков» (2000), «Сто лет семьи Аксаковых» (2005), «Афанасий Фет: преодоление мифов» (2006), «“Оперный костюм”: творческий портрет А. К. Толстого» (2017), «Грибоедов в “предлагаемых обстоятельствах”» (2020).

В начале ХХ столетия было обнаружено — потом «расшифровано» и вскоре «разгадано» — то произведение Пушкина, которое поэт болдинской осенью 1830 г. обозначал (в черновых рукописях и в беседах с приятелями) двумя легкими словами: «Х песнь».

В течение ХХ столетия «Х песнь» по-разному осмыслялась несколькими поколениями филологов, историков, поэтов. Было создано множество ее анализов и реконструкций, интерпретаций и даже подделок, во многом запутавших смысл этого в общем-то несложного текста — и всё равно не прояснивших ни цели, ни задач поэта.

Исходная «разгадка»

«Историю разгадки» этого произведения блистательно представил еще в 1934 г. Б.В. Томашевский. В своей огромной (40 страниц большого формата) статье пушкинист описал и начальную «загадку» (неясную по смыслу пушкинскую рукопись с «зашифрованным» текстом — ПД 170 [1]), и первоначальную «разгадку» (расшифровка пушкинской криптограммы П.О. Морозовым), и необходимые уточнения, предложенные М.Л. Гофманом, Н.О. Лернером, Д.Н. Соколовым, С.Я. Гессеном и др., и «вторую разгадку» (доказательство с.М. Бонди того обстоятельства, что «шифрованное стихотворение» представляет 16 неполных «онегинских строф», связанных каким-то единым сюжетом). Далее Томашевский-текстолог точно представил текст «Х песни» и дал к этим строфам яркий исторический комментарий. Комментарий открывал чрезвычайно интересную проблематику, демонстрирующую устойчивую «дворянскую революционность» Пушкина и его симпатию к движению декабристов:

«Строфа I. Властитель слабый и лукавый. Отрицательное отношение Пушкина к Александру I было устойчиво на протяжении всей жизни Пушкина.

Строфа II. По-видимому, имеется в виду Аустерлицкое сражение (1805 г.) и Тильзитский мир (1807 г.), т.е. события, предшествующие 1812 г.

Строфа III. Роль Барклая в войне 1812 г. обрисована Пушкиным в объяснении к стихотворению “Полководец” <…>.

Строфа VI. Пушкин имеет в виду стихотворение князя И. Долгорукова “Авось”, написанное им в форме оды <…>.

Строфа VII. “Ханжу” обычно истолковывают как прозвище Голицына. Дальнейшие стихи говорят об амнистии декабристов, на которую Пушкин не терял надежды.

Строфа VIII. Эта строфа в измененном виде вошла в состав стихотворения “Герой”.

Строфа IX. Перечисляются события 1820—1821 гг.: испанская революция (январь 1820 г.), неаполитанские события (июль 1820 г.), греческое восстание и участие в нем Александра Ипсиланти (безрукий князь) <…>.

Строфа X. Обрисовывается роль Александра I в подавлении революционных движений в Европе.

Строфа XI. Волнения Семеновского полка 17 октября 1820 г.

Строфа XII. Тайные общества. «Искра» — ходовая метафора той эпохи.

Строфа XIV. Беспокойный Никита — Никита Муравьев (1796—1843), член Союза Спасения, Союза Благоденствия и Верховной думы Северного общества; автор проекта конституции. Осторожный Илья — Илья Долгоруков (1797— 1848), участник Союза Благоденствия, в 1820 г. отошел от тайных обществ и по делу декабристов не привлекался. Сопоставление этих имен говорит, что речь идет о Петербурге времени Союза Благоденствия <…>.

Строфа XV. С Луниным (1787—1845) Пушкин был лично знаком <…>. С Якушкиным (1796—1857) Пушкин познакомился еще в Петербурге у П. Чаадаева, а затем встретился с ним у Давыдовых в Каменке 24 ноября 1820 г. <…>.

Строфа XVI. Здесь Пушкин переходит от характеристики петербургских настроений 1818—1820 гг. к положению дела во второй армии (с 1818 г. главнокомандующим этой армией был Витгенштейн), в штабе которой в Тульчине находился центр Южного общества (другая управа была в Каменке)» [Томашевский 1934: 404—407; ср.: Бонди 1973: 260—277].

Находка неизвестного текста из «Евгения Онегина» оказалась особенно важна для «литературоведов-социологов». С одним из них, Н.Л. Бродским, только что выпустившим нашумевший комментарий к «Онегину», Томашевский активно полемизировал, назвав его транскрипцию текста «бракованным хламом дилетантских фантазий» и «политической дискредитацией научной работы», проделанной под флагом «надлежащего, научного, марксистско-ленинского истолкования» [Томашевский 1934: 417].

Помимо неудовлетворительной транскрипции, Бродский, стремясь «довести Х главу до советского читателя», озаботился уяснением «идеологического смысла» «Х песни»: «Логика исторического движения в зарисовке Пушкина, мыслившего исторически и собиравшегося в X главе дать историческую хронику, диктует этот вывод как наиболее отвечающий политическому мировоззрению поэта, продолжавшего и в 30-х годах оставаться верным декабристской идеологии, продолжавшего бороться с самовластием Николая I, с абсолютистско-бюрократической монархией, как он боролся в одних рядах с декабристами в эпоху аракчеевщины <…>. Декабристская глава “Евгения Онегина”, если б она была окончена поэтом и напечатана, вновь напоминала бы его читателям, что идеи декабристов о борьбе с самовластьем и крепостничеством были вызваны исторической действительностью и что их реализация должна стать исторической задачей “николаевской” современности» [Бродский 1957: 368].

И ниже: «Нам неизвестно, как Пушкин развернул бы канву X главы, каковы были бы его “лирические отступления” по поводу декабристского движения. бесспорным остается факт: Пушкин в 1830 г. достиг наивысшей объективной правды в изображении общественного движения своего класса, обнаружил ту высокую степень политической зрелости, которая соответствовала его историческому пониманию общественного дела “дворянских революционеров”» [Бродский 1957: 396]. Естественно, что пушкинские «лирические отступления» сами собой связались с фигурой героя романа — и явилось «подтверждение» из воспоминаний М.В. Юзефовича, что Пушкин в июне 1829 г. (во время путешествия на Кавказ) «объяснял нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов» [Пушкин в воспоминаниях 1985б: 119]. Томашевский уточнил эти воспоминания: «Вероятно, гибель на Кавказе не противопоставлялась декабризму Онегина: по-видимому, он попадает на Кавказ в результате участия в тайных обществах». Здесь же, правда, примечание: «Возможна и другая ошибка Юзефовича: он мог смешать с какой-нибудь другой ситуацией путешествие Онегина на Кавказ из первоначальной восьмой главы» [Томашевский 1934: 387, 419].

Иные комментаторы не доверились этому «подтверждению». Так, Ю.М. Лотман полагал, что «переносить эти рассказы на десятую главу, о которой Пушкин в 1829 году не мог думать, у нас нет достаточных оснований»: «Предположение, что Пушкин в 1829 году почти посторонним людям рассказал некоторый сюжет, а через полтора года стал его же “перелагать” в стихи, подразумевает полное непонимание психологии творчества Пушкина, который редко импровизировал в устной форме и из незаконченного делился лишь замыслами, уже оставленными бесповоротно. Как источник реконструкции не дошедшей до нас части сюжета десятой главы воспоминания Юзефовича следует решительно отвести» [Лотман 1980: 393—394].

Это категоричное суждение кажется тем более верным, что в сохранившемся тексте «Х песни» персонажи романа в стихах (в отличие от его автора) никак не упоминаются. На этом основании, например, Ю.Г. Оксман (а вслед за ним В.В. Пугачев) полагали, что это зачин некоего самостоятельного произведения, написанного онегинской строфой (см.: [Пугачев 1992: 196—205]). Но какого?

В. А. Кожевников высказал экзотическое предположение, что зашифрованные записи представляют собою сохраненные строки из других глав, которые при печати автор обозначил как «пропущенные» (см.: [Кожевников 1988]). Правда, исследователь почти не представил убедительных текстуальных подтверждений своей гипотезы: «Вопросов больше, чем ответов». И лишь в очередной раз посетовал, что «вопросы относительно места шифрованных строф в романе современное пушкиноведение может решить лишь гипотетически», что не только нет «убедительных реконструкций целостного авторского замысла», но они и невозможны «при той ограниченности, даже скудости материала, которым мы располагаем» [Кожевников 1993: 150—151].

Появление подобного рода ничем не подтверждаемых «гипотез» парадоксальным образом укрепляло ту легенду о «Х песни», которая была создана предшествующим поколением великих пушкинистов.

Свидетельства автора

По отношению к этому произведению особенно часто употребляется эпитет «загадочное». Здесь все неясно, начиная с истории и цели написания. По условному пушкинскому заглавию понятно, что «Х песнь» возникла в сознании автора именно «болдинской осенью» 1830 года: сразу после того, как он завершил свой роман в стихах, состоявший из девяти «песен», скомпонованных в три части. 26 сентября 1830 г. датирован так называемый «болдинский» план, в котором каждая из «песен» получила название, подсчитано время работы над романом вплоть до точного количества дней («7 ле[т] 4 ме[сяца] 17 д[ней]» — VI, 532 [2]). Сам поэт мыслил свое сочинение именно в «девяти песнях»: «Я девять песен написал», «Хвала вам, девяти каменам» (VI, 197) и т.д.

Но очень скоро в черновике «Метели» (Пд 997. л. 28) появляется запись:

«19 окт<ября> сожж<ена> Х песнь» (VIII, 622). Кажется, через три недели после возможного начала работы «Х песнь» была по каким-то причинам уничтожена автором. Но С.А. Фомичеву, детально исследовавшему «движение замысла» романа в стихах, такое развитие событий кажется невозможным:

«Трудно предположить, что за три недели (с 26 сентября по 19 октября) была создана целая глава романа, если учесть, что в эти дни написано около двух десятков стихотворений, поэма “Домик в Коломне”, основная часть полемических заметок, озаглавленных позже “Опровержение на критики”, а также повести “Выстрел” и “Метель”. Скорее всего, накануне он восстановил по памяти ранее (до поездки в Болдино) написанные строфы о “Владыке слабом и лукавом”. Возможно, Пушкин записал их текст даже не целиком, а лишь набросал начальные строки этих строф (иногда запамятовав к тому же некоторые строчки), а заново дописал лишь три строфы исторической хроники, дошедшие до нас в болдинских черновиках» [Фомичев 2005: 144—145].

Но в таком случае получается, что материал «Х песни» существовал в сознании Пушкина еще до поездки в Болдино. Нетрудно убедиться и в том, что желание написать это произведение не оставило поэта и позднее. Во всяком случае, это подтверждает второе упоминание «Х песни», сохранившееся в пушкинских рукописях.

Находится оно на полях рукописи «Путешествия Онегина» (ПД 943. Л. 4). На этом листе Пушкин переписал (с чернового автографа из Первой арзрумской тетради — VI, 475—476; ПД 841. Л. 119 об. — 120) 5-ю строфу той песни, которая в «болдинском плане» была названа «Странствие». Эта строфа (датированная в черновом автографе «2 октября [1829]» — VI, 476) в новой записи перечеркнута, и на полях помечено: «в Х песнь» (VI, 496). Вычеркнутая строфа выглядит следующим образом:

Наскуча или слыть Мельмотом,

Иль маской щеголять иной,

Проснулся раз он патриотом

Дождливой скучною порой.

Россия, господа, мгновенно

Ему понравилась отменно,

И решено: уж он влюблен,

Уж Русью только бредит он,

Уж он Европу ненавидит

С ее политикой сухой,

С ее развратной суетой.

Онегин едет; он увидит

Святую Русь: ее поля,

Пустыни, грады и моря.

(VI, 495—496)

Помета «в Х песнь» — рядом со стихами о Европе «с ее политикой сухой». Четвертый стих приведенной строфы «Путешествия…» первоначально указывал на конкретное место в Петербурге, где Онегин «проснулся патриотом»: «В Hôtel de Londres, что на Морской» (VI, 495). Но когда и зачем сделана эта помета?

Мы точно знаем, что в болдинском заточении у Пушкина не было ни черновой, ни беловой рукописи главы «Странствие». В Болдине поэт работал лишь над отдельными строфами этой главы (ПД 166, ПД 168) — в том числе над завершающей («И берег сороти отлогий…» — ПД 169; VI, 506), помеченной датой «18 сент[ября] Болдино. 1830». Во всяком случае, эта помета могла быть сделана или раньше, или позднее начала Болдинской осени. Скорее всего — позднее. В интересующем нас автографе приведенной строфы в тетради ПД 943, чуть ниже, на правом поле того же листа — еще одна помета, которая в «верхнем слое» читается: «Вот это вам письмо точь-в-точь» (VI, 632). Она имеет отношение к «Письму Онегина к Татьяне» (см.: VI, 180), которое Пушкин написал через год после Болдинской осени — осенью 1831 г. Не одновременно ли сделаны эти пометы?

Но тогда получается, что «Х песнь» — произведение, которое отнюдь не было безвозвратно «сожжено» 19 октября 1830 г., а продолжало существовать в сознании и планах Пушкина и через год, когда он готовил к печати «последнюю главу».При этом исследователи, реконструировавшие «Х песнь», так и не нашли в ней места для приведенной выше зачеркнутой строфы «Путешествия…», в которой констатировалась ненависть героя романа к «сухой» европейской политике. В остальном тексте «исторической хроники» Онегин вроде бы никак не упоминается — что же конкретно Пушкин собирался перенести «в Х песнь»? Несколько отмеченных стихов? Всю строфу? Несколько соседних с нею строф?

С.А. Фомичев выдвинул гипотезу, что те пять строф, которые в Первой арзрумской тетради (VI, 473—476; ПД 841. Л. 120—121) и в перебеленном виде в ПД 943 открывали главу «Странствие» («Блажен, кто в юности был молод...»), а в окончательном тексте стали (в переработанном виде) строфами X—XIII главы восьмой, — и должны были, в «промежуточном» замысле, открывать «Х песнь»: «“Проснувшись патриотом”, Онегин историческую жизнь России, наконец, заметил, осмыслил и готов, видимо, теперь к ней приобщиться. Вот после первых пяти строф теперь и должна была, вероятно, встать историческая хроника, сохранившаяся, в основном, в зашифрованных в 1830 г. в Болдине строках» [Фомичев 2005: 151]. Но предложенное затем соединение в пределах единого текста этих строф и последующей «хроники» не убеждает в справедливости высказанной гипотезы: слишком разными по стилю выглядят «соединенные» части.

Вопросы к «разгадке»

Разговор о «Х песне» требует прежде всего ответа на целый ряд «детских» вопросов, которые на поверку оказываются совсем не простыми.

Первый вопрос: с какой стати Пушкин, формально завершивший 26 сентября 1830 г. «Евгения Онегина» в «девяти песнях», задумался еще над какой- то «десятой»?

В.В. Набоков видел в этом порыве общее ощущение неудовлетворенности художника от того, что его творение, формально завершенное, производит ощущение «незаконченного», — и даже предварил разговор о «Х песне» поэтическим пассажем:

«Когда мы задумываемся о судьбе творения писателя за горизонтом не оконченного им романа, наше воображение и наши предположения движимы двумя чувствами. Герой стал нам так близок, что мы не в силах позволить ему уйти, не оставив адреса, ибо автор посвятил нас в такое множество рецептов своей кухни, что мы невольно пытаемся вообразить, как бы мы поступили, предложи он нам дописать роман за него.

“Гамлет” был закончен не только потому, что принц Датский умер, но и потому, что умерли все те, кого мог тревожить его призрак. “Госпожа Бовари” была закончена не только потому, что Эмма покончила с собой, но и потому, что Омэ получил наконец свой орден. “Улисс” был закончен потому, что все уснули (хотя хорошему читателю интересно, где же проведет остаток ночи Стивен). “Анна Каренина” была закончена не только потому, что Анну раздавил товарный поезд, но и потому, что Лёвин нашел своего бога. Но “Онегин” закончен не был.

Заметил Байрон капитану Медуину

(То было в Пизе, в двадцать первом, в октябре):

“Жуан, бедняга, угодит под гильотину

Во Франции... Уж угодил...”

А наш О. Е.?»

[Набоков 1998: 638]

Но как это совмещается с неоднократно выраженной уверенностью Пушкина, что его роман в стихах закончен, несмотря на то что его герой «жив и не женат»? «Задача романиста, — замечает Я.Л. Левкович, — установить то брожение мысли и ту жизнь чувств современного человека, в которых воплощены наиболее характерные черты времени. Психологическое раскрытие образа диктовало развитие сюжета. Этим принципом руководствовался и сам Пушкин в “Евгении Онегине”. Роман мог быть оборван на любой точке сюжетного развития, как только раскрытие образа было исчерпано» [Левкович 1974: 274].

Необходимость «Х песни» ярче всего определялась в том случае, когда для исследователя открывалась задача представить «декабристское» будущее Онегина: «Кто же виноват в несчастье и Онегина и Татьяны? Разумеется, тот уклад общества, который исказил духовную природу Онегина <…> Вопрос “Кто виноват?” решает и сюжетную судьбу Онегина, несчастье довершает его воспитание. Он может выйти на площадь четырнадцатого декабря, выйти против того уклада, который отнял у него его любовь, отравив еще в юности его собственную душу, против того общества, которое сделало его убийцей, которое принесло великое горе его Татьяне. Таким образом, неосуществленное заключение романа о том, что Онегин погибнет в восстании, закономерно вытекает из всего смысла книги, из всего развития ее сюжета и идеи» [Гуковский 1957: 274].

Но приводя героя «на площадь четырнадцатого декабря», автор должен был сознавать, что это невозможно было бы напечатать. Поэтому делается предположение, что Пушкин «некоторое время предполагал “для себя” как-то иначе закончить произведение, осознавая, что в печать этот эпилог пройти не сможет» [Фомичев 2005: 145]. Иными словами — писал, что называется, «в стол», рассчитывая на будущие времена…

Но что именно Пушкин хотел высказать для себя — чего мы не знаем из тех его высказываний, которые предназначались для других? Во всяком случае, в сохранившемся материале «Х песни» мы не обнаруживаем ничего принципиально нового.

Второй вопрос: почему этот «эпилог для себя» был через короткое время уничтожен? — в том же болдинском уединении, да еще в «знаковый» для поэта «день Лицея»? Ведь 19 октября 1830 года — единственная точная дата творческой истории «Х песни», уничтоженной именно в этот день.

Кажется, ответ на этот вопрос предельно прост и обозначен уже в комментарии Н.Л. Бродского: поэт опасался, «что отрывки из десятой главы могут попасть в жандармские руки» [Бродский 1957: 365]. Комментатор так и назвал часть своей книги: «Глава Х (сожженная)», предварив этой констатацией знаменитую фразу булгаковского Воланда: «Рукописи не горят».

С.А. Фомичев объяснил это «сожжение» бытовыми условиями Болдинской осени 1830 г.: «В конце октября Пушкин предпринимает попытку вырваться из заблокированного холерными карантинами Болдина. По прошлогоднему своему кавказскому опыту он помнил, что все вещи и бумаги у путешественника, задержанного в карантине, отбирались для обкуривания. Опасную рукопись поэтому в дорогу брать не следовало. Она была уничтожена и заменена шифрованной записью…» [Фомичев 2005: 151].

Действительно, среди жандармских офицеров попадались грамотные люди, которые могли заинтересоваться рукописью о «Владыке слабом и лукавом…». Но значит ли это, что в несохранившихся «продолжениях» опасных строф были такие характеристики, которые заставили поэта убояться возможных доносов и уничтожить только что написанный «эпилог для себя». Кажется, такой поступок — не в характере Пушкина. Одно дело — уничтожить готовую рукопись «в порыве недовольства», и совсем другое — после долгого и сознательного «раздумья».

Третий вопрос: зачем Пушкину понадобилось «сожженную» главу — зашифровывать? Когда и как эта «шифровка» осуществлялась?

Б.В. Томашевский, детально исследовавший автограф Пушкина с шифрованной записью «Х песни» (ПД 170), обратил внимание на специфическую «особенность шифровки: почерк в каждом куске аналогичных стихов одинаков и меняется лишь при переходе от стихов одного положения в строфе к стихам другого положения. Можно поэтому утверждать, что Пушкин выписывал стихи не в порядке их естественной последовательности, а заполнял свою криптограмму так: сперва выписал все 16 первых стихов, затем (вероятно, в другой раз) выписал 16 вторых стихов. Третьи и четвертые стихи вписаны, по-видимому, в один прием: они записаны в одну колонку, без перерыва и одним почерком». Из этого следует вывод: «Подобный порядок шифровки совершенно исключает возможность записи наизусть. Перед Пушкиным, конечно, лежала перебеленная рукопись шифруемых строф» [Томашевский 1934: 394—395, 420].

То есть создание криптограммы потребовало от Пушкина значительного внимания и — не очень свойственной ему — усидчивости. и все это — перед тем, как бросить в огонь «перебеленную рукопись», которая к тому же, по предположению текстолога, представляла собою «сшитые от руки тетрадки в восьмушку писчего листа», каждая из которых вмещала ровно 16 строф.

В.В. Набоков в своем комментарии оспорил это наблюдение и предложил собственную версию «шифровки»: «Вероятно, Томашевский просто не пытался повторить процедуру. Любой человек с нормальной вербальной памятью в состоянии удержать в уме семнадцать строф (238 стихов). Я проэкспериментировал с теми отрывками из ЕО, которые помню наизусть. Первые и вторые строки, как и целиком начальные четверостишия с их некоторой автономностью, сложности не представляют; начиная с пятых строк внимание становится вялым, накапливаются ошибки. Мне представляется, что Пушкин сел шифровать текст не до того, как сжег все дописанные строфы «десятой главы» (19 октября 1830 г.), а вскоре после того, как читал их наизусть Александру Тургеневу (в начале декабря 1831 г.), то есть тогда, когда засомневался, что сможет сохранить их в памяти. И действительно, когда он принялся пропитывать “десятую главу” мумифицирующим шифром, середины строф — самая уязвимая часть — могли уже вспоминаться нечетко. В нескольких случаях, когда главу цитируют слушавшие ее, возникают варианты; этот странный факт заставляет предположить, что Пушкин то тут, то там по ходу живого чтения подменял забытые слова. И наконец, я считаю, что только отсутствие перед глазами письменного текста способно объяснить пушкинские ошибки» [Набоков 1998: 674].

Кажется, наблюдение Набокова психологически более верно: поэт вряд ли бы стал предварительно «зашифровывать» в Болдине ту главу своего сочинения, которую он к тому же перебелил, — с тем, чтобы не «в порыве страсти», а вполне обдуманно и хладнокровно сжечь беловой автограф. Наконец, вернувшись из Болдина, поэт благополучно читал приятелям фрагменты из «Х песни» и вряд ли при этом заглядывал в «шифровку».

А. И. Тургенев, любивший Пушкина и видевший в нем «сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России», был активным слушателем еще не напечатанных стихотворений поэта. После гибели Пушкина в письме к своему двоюродному брату И.С. Аржевитинову от 30 января 1837 г. Тургенев, например, сообщал, что «прочел он мне наизусть много стихов, коих я не знал, ибо они не были напечатаны» [Тургенев 1903: 144]. При этом Пушкин демонстрировал удивительную память на стихи, давно сочиненные.

Фрагменты «Х песни» Пушкин читал Тургеневу в декабре 1831 г., при встрече в Москве. В письме к брату Николаю (политическому эмигранту, жившему во Франции) из Мюнхена от 11 августа 1832 г. А.И. Тургенев вспомнил об этом чтении: «Есть тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе». Далее цитируется шесть стихов из 15-й строфы («Одну Россию в мире видя…» и след. — VI, 524), в которых иронически описывался «хромой Тургенев», — и дается оценка целого: «В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки» [Тургеневы 1913: 16].

Николай Тургенев отвечал из Парижа 20 августа сердитым замечанием:

«Сообщаемые вами стихи о мне Пушкина заставили меня пожать плечами. Судьи, меня и других осудившие, делали свое дело: дело варваров, лишенных всякого света гражданственности, цивилизации. Это в натуре вещей. Но вот являются другие судьи. Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения и при всем том быть варваром. А Пушкин и все русские конечно варвары. <…> Если те, кои были несчастливее меня и погибли, не имели лучших прав на цивилизацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями и страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников» [Тургеневы 1913: 17].

В приведенном обмене репликами братьев Тургеневых отметим два важных момента:

— В конце 1831 г. (когда Пушкин уже задумался об изменении «болдинского плана» «Онегина» и исключении главы «Странствие» из основного текста романа в стихах) Александр Тургенев воспринял (вероятно, с подачи Пушкина) фрагмент «Х песни» как отрывок из «Путешествия» героя романа по России, ценный именно своими «прелестными характеристиками русских и России».

— Николай Тургенев, который, по предположению брата, должен бы был «умилиться» неожиданным поэтическим упоминанием собственной персоны и «бессмертными строками» о собственных проектах крестьянской реформы, — неожиданно обиделся на «варварство» Пушкина (ср. реплику из следующего письма: «Много бы пришлось говорить о достоинстве поэта, которое Вы приписываете Пушкину и которое он сам себе приписывает. Это бы далеко завело. Байрон был несомненно поэт, но и не в его правилах и не в его привычках было валяться в грязи» [Тургеневы 1913: 19]).

Гипотеза Ю.М. Лотмана

Странная реакция декабриста Н.И. Тургенева на поэтическую характеристику его личности стала основой доклада Ю.М. Лотмана «О композиционной функции “десятой главы” “Евгения Онегина”» (1987). Доклад этот (дошедший до нас лишь в форме тезисов) в какой-то степени развивал те идеи, которые были высказаны в ранее созданном исследователем комментарии к пушкинскому роману.

Уже в комментарии к роману исследователь отметил, что «в обширной литературе по десятой главе нет ни одного исследования, посвященного ее стилю, как нет и убедительных реконструкций целостного авторского замысла». И далее: «Такое положение не случайно. Стилистический анализ десятой главы чрезвычайно затруднен, во-первых, поскольку стилистическое звучание частей текста существенным образом зависит от смысла целого, а целое в данном случае нам неизвестно. Во-вторых, стилистическое звучание строф ЕО, как правило, образуется за счет столкновения первых стихов строфы, которые задают ее тему, и «разработки» этой темы в последующих стихах. Однако известный нам текст дефектен: в нем, как правило, последние десять стихов отсутствуют. Таким образом, смысло-стилистическая “игра” в строфах десятой главы оказалась “стертой”. В результате, если обычный текст ЕО изобилует цитатами, ссылками, пересечениями интонаций и игрой точек зрения, то десятая глава представлена дошедшими до нас отрывками, выдержанными в одном и том же едином интонационном ключе» [Лотман 1980: 413].

В новом докладе ученый рассматривал (на основании тех же немногочисленных материалов) именно особенности поэтики «Х песни» и определял ее композиционное место в замысле романа в стихах. Обратив внимание в переписке братьев Тургеневых на то болезненное впечатление, которое произвели стихи Пушкина на представленного в них декабриста Николая, Лотман соотнес наблюдение о том, что в «Х песне» «есть прелестные характеристики Русских и России», с заглавием позднейших мемуаров Н.И. Тургенева «Россия и русские» («La Russie et les Russes», 1847). Одной из задач этой книги было желание представить в смягченном виде деятельность тайных обществ, члены которых томились еще в то время в Сибири. В первом томе книги была помещена «оправдательная записка», похожая на речь адвоката, который опровергал обвинения, выдвинутые декабристам в «Донесении следственной комиссии».

Пушкин в своей характеристике Николая Тургенева был предельно точен. Уже начало ее («Одну Россию в мире видя…»), рисовавшее фигуру «декабриста-русофила», было, как подметил В.С. Листов, прямой цитатой из известной Пушкину статьи Тургенева «От издателей» (1819), предназначавшейся для неосуществленного журнала «Россиянин XIX века» (в который юноша Пушкин был приглашен сотрудничать): «Добрый смысл русского народа, так сказать, инстинкт величия, спасавший наше отечество в эпохи бедствий и разрушения, никогда не оставит Россию, будет ей сопутствовать и направлять ее на поприще гражданственности. Есть одна только Россия в мире; и она не должна иметь себе равной, — сказал Петр Первый» [Листов 2000: 107].

Но эта точность только усиливала раздражение декабриста. Его причина, «бесспорно, заключается в ускользающем и от людей типа Александра Ивановича Тургенева, и, уж тем более, от наших современников, но болезненно почувствованном Н.И. Тургеневым налете иронии. Уже фраза: “Предвидел в сей толпе дворян / Освободителей крестьян” — задевала больное место движения и указывала на утопичность его планов» [Лотман 1987: 5].

Действительно, эти «забавы взрослых шалунов» предстают в единственной полностью сохранившейся «онегинской строфе» (XV), входящей в «Х песнь», не с «оправдательными» или «смягченными» характеристиками; они преисполнены язвительной иронии:

Друг Марса, Вакха и Венеры

Им резко Лун<ин> предлагал

Свои решительные меры

И вдохновенно бормотал

Читал сво<и> ноэли Пу<шкин>

Мела<нхолический> Як<ушкин>

Казалось молча обнажал

Цареубийственный кинжал

Одну Росси<ю> в мире видя

Лаская в ней свой идеал

Хромой Т<ургенев> им внимал

И слово: рабс<тво> ненавидя

Предвидел в сей толпе дворян

Освободителей крест<ьян>.

(VI, 524)

«Когда писалась Х глава, — отмечает Лотман, — Лунину было за сорок лет, к давнишней славе бретёра и повесы давно уже прибавился ореол героической личности, мыслителя, каторжника с гордо поднятой головой. Достаточно без предубеждений сопоставить с этим образом фигуру вдохновенно бормочущего “друга Марса, Вакха и Венеры”, чтобы почувствовать иронию и близорукость такого взгляда. Да и меланхолически обнажаемый кинжал, и еще в соседстве с пушкинским чтением ноэлей, выглядел не очень героически и совсем не столь уж опасно для тиранов» [Лотман 1987: 5].

Если представить в целом ту ситуацию, которая нарисована в XV строфе «десятой главы», где на собрании «взрослых шалунов» сначала Лунин предлагает какие-то «решительные меры», потом Пушкин читает «свои ноэли», а затем Якушкин обнажает «цареубийственный кинжал», то можно согласиться с В.В. Набоковым: «Здесь, как и везде, причастность Пушкина к декабризму — лишь стилизация» [Набоков 1998: 661].

Кроме того, в этой строфе намеренно приводятся самые «романтические» из ранних декабристских замыслов: «обреченный отряд» Лунина или предложение Якушкина, вооружившись парой пистолетов, из одного застрелить царя, из другого — себя. Именно эти «забавы» муссировались в слухах и даже попали в правительственные сообщения. И упоминание их вполне могло в подобном «сниженном ключе» существовать и в не «потаенном» литературном тексте. Те же «предвидения» Н.И. Тургенева — не что иное, как стремление к мирной «европеизации» России и мирному уничтожению позорного рабства крестьян; к этому стремился всякий просвещенный и благонамеренный человек. Пушкинские оценки не задевали ни благородства, ни добрых намерений декабристов — но и не могли выглядеть очень уж «крамольно» в глазах властей.

Ю.М. Лотман относит к семантическим «странностям» «Х песни» и то, что «события 1812 г. даны в каком-то сниженном ключе, а упоминание “русского бога” как одной из возможных причин победы после известных стихов Вяземского звучало, по меньшей мере, двусмысленно», и то, что героико-патетические интонации строк о Наполеоне оказываются не очень уместны на фоне оценок «нас», руководимых «слабым и лукавым» владыкой.

На фоне этих наблюдений высказывается гипотеза, что «Х песнь» «по своей композиционной функции может быть сопоставлена с “Альбомом Онегина” и представляет собой текст, написанный от лица героя романа». Это предположение поддерживается, например, тем фактом, что именно в «Х песни» «единственный раз в романе Пушкин упомянут в третьем лице по фамилии, что выглядело бы весьма странно в авторском повествовании» [Лотман 1987: 6].

Отметим, что подобное представление «биографического» Пушкина, читающего перед конкретными людьми конкретные произведения, больше не встречается не только в «Евгении Онегине», но и в остальном поэтическом наследии Пушкина. Правда, С.А. Фомичев, не согласившийся с приведенным наблюдением Лотмана (это лишь «идентичность образа автора — и самого поэта» [Фомичев 2005: 165]), привел «отстраненное» представление Пушкина в «Послании цензору» (1822):

Радищев, рабства враг, цензуры избежал,

И Пушкина стихи в печати не бывали;

Что нужды? Их и так иные прочитали.

(II, 269)

Но пример явно некорректен: уже давно замечено, что в этом случае поэт разумеет В.Л. Пушкина-дядю, автора неподцензурной, но широко известной читающей публике поэмы «Опасный сосед» (1811). В «Х песни» Пушкин (автор) становится тем, о котором говорит некто. Этим «некто» может выступать только главный герой романа — Евгений Онегин.

Гипотезу о том, что «Х песнь» могла представлять собою текст «от лица условного рассказчика», Ю.М. Лотман высказывал еще в комментарии (см.: [Лотман 1980: 414—415]), но в позднейшем докладе она подкреплялась серьезным историко-литературным обоснованием: «Пушкин, усвоив вальтерскоттовскую манеру показывать исторические события глазами лиц, не понимающих их подлинного смысла и масштаба или понимающего их иначе, чем автор, неизменно пытался использовать этот прием не только как средство исторического реализма, но и как удобную возможность обойти цензуру. Так, в обоих замыслах, посвященных изображению декабризма, — “Записках молодого человека” (так называемой “Повести о поручике Черниговского полка”) и “русском Пеламе” — он прибегал к словесной маске рассказчика, пряча свое лицо за фигурой условного повествователя. Такое построение текста характерно и для “Повестей Белкина”, “Истории села Горюхина”, “Капитанской дочки”. Нет ничего запрещающего предположить подобное построение и для Х главы. Особенности Онегина, отличающие его от Пушкина, хорошо просматриваются в характере оценок и тоне повествования Х гл., хотя фрагментарный характер дошедшего до нас текста делает такое предположение одним из возможных. Вставной текст должен был найти свое место в первоначальном “большом” сюжетном плане романа. Когда этот план отпал и “Евгений Онегин” оказался законченным в сильно сокращенном объеме, необходимость такого обширного вставного текста отпала» [Лотман 1987: 7].

Явление альбома

Приведенная гипотеза Ю.М. Лотмана представляется нам убедительной — и прежде всего в психологическом отношении.

Вернемся к «болдинской» ситуации конца сентября 1830 г. Поэт неожиданно завершил работу над своим «трудом многолетним», представив его четкую «трехчастную» и «девятипесенную» конструкцию. И — испытал не только «непонятную грусть» (III, 230), но и естественную неудовлетворенность.

С одной стороны, Пушкин принял осмысленное и принципиальное решение оборвать сюжетное развитие романа, не доводя его до «канонического» завершения, и, отказавшись от традиционных форм композиции, пришел к эстетическому открытию: завершить повествование вместе с исчерпанностью раскрытия образа героя. С другой стороны — что-то в этом герое, именем которого назван роман, осталось все-таки не раскрытым.

Пушкин ощутил, что в романе недостает именно «объективно-личностного» взгляда на Онегина, его «самораскрытия», чего-то подобного «Письму Татьяны» из третьей главы — «письмо, где сердце говорит» (VI, 174). Этот документ, представленный как «неполный, слабый перевод» с замечательного французского «подлинника», оказывается, по существу, «“переводом” глубинной реальности, “сердца” Татьяны» [Бочаров 1974: 78]. Существа этой «глубинной реальности» собственного сердца Татьяна и сама не представляет себе. Поэтому и письмо ее противоречиво и алогично: его содержание попросту не переводится на язык формальной логики. В формуле «Письмо, где сердце говорит…» обращают внимание на субъект: сердце. но не менее показателен и предикат: говорит. Как известно, сердце — даже и в его «поэтическом» осмыслении — не обладает способностью внушать разуму звуки: оно влияет исключительно на человеческие чувства и оперирует только ими.

В этом смысле показательно, что в письме Татьяны нет ни фразы «Я вас люблю», ни даже слова люблю — и тем не менее перед нами «в любви признанье». и иного смысла, кроме откровенно любовного, оно не несет. Речь даже идет о чувстве большем, чем любовь: о «свыше» заданной «предназначенности» людей одной другому («Я знаю: ты мне послан богом!..»). Этот «заветный» документ «от лица» Татьяны представлял образ героини полнее, чем все последующие ее поступки.

Если бы в третьей главе Онегина вместо письма Татьяны было лишь сообщено «от автора», что Татьяна написала и послала «необдуманное письмо» «для милого героя», в котором «любовь невинной девы дышет» (VI, 61), то читатель отнесся бы к ее поступку лишь как к «умильному вздору» — «и увлекательному и вредному» (VI, 65), — не более того. Ничего подобного тому чувству, которое мы испытываем, ознакомившись с текстом письма, мы бы не ощутили.

В «болдинской» редакции последней (девятой) главы романа письма Онегина к Татьяне не было: было лишь указание на существование этого письма (равно как «второго, третьего», на которые Онегин тщетно ждал «ответа день и ночь» — VI, 632). Но без этого письма влюбленность Онегина в замужнюю Татьяну выглядела элементарным светским волокитством, вполне заслуживавшим ответной «отповеди», завершавшейся однозначным «приговором» Татьяны:

Подите… полно — Я молчу —

Я вас и видеть не хочу!

(VI, 635)

«Письмо Онегина к Татьяне», написанное через год после завершения главы, также перемещает акценты восприятия героя. Достигается это прежде всего самим фактом выступления от своего лица, включающего особенную прелесть «неправильностей», как, например, известное нарушение бытовой антиномии «утро» — «вечер»: «Я утром должен быть уверен, / Что с вами днем увижусь я» (VI, 181) — Онегин настолько влюблен, что не способен ждать до «вечера»!

Ничего подобного в отношении героя романа в «болдинском» тексте произведения не было. Это, между прочим, противоречило романному «началу»: «Евгений Онегин», как мы помним, начинается почти «прямой речью» племянника, который готов ради грядущего наследства «на вздохи, скуку и обман» («Мой дядя самых честных правил…» и т.д.). но этот образчик «невысказанной речи» («Так думал молодой повеса…») оказывается практически единственным в романе: увлеченный новыми формами повествования, автор не повторил этот прием.

Между тем, подобный образец «объективно-личностного» взгляда на героя к сентябрю 1830 г. уже существовал. Это так называемый «Альбом Онегина», над которым Пушкин работал весной (между 19 февраля и 5 апреля) 1828 г. (см.: [Иезуитова 1989: 20]) Этот «альбом…» возник поначалу как частный сюжетный ход в романном действии и предназначался для главы седьмой. Попавши в «молчаливый кабинет» уехавшего «странствовать» героя, влюбленная в него Татьяна сначала приглядывается к книгам:И вдруг открылся между их

Альбом — и чтенью предалася

Татьяна жадною душой —

И ей открылся мир мной.

(VI, 613)

Открытие интимного альбома Онегина было, в глазах автора, лишь частным сюжетным мотивом седьмой главы: Татьяна узнает своего героя («уж не пародия ли он?»), исходя из его «альбомных» замечаний. По зрелом размышлении Пушкин отказался от этого мотива и ограничился тем, что Татьяна изучает книги из библиотеки Онегина («Но показался выбор их / Ей странен…») и маргинальные пометы в них. кажется, отказ от альбома произошел по нескольким причинам.

«Выкинув этот эпизод и отняв у Татьяны петербургский дневник Онегина, — замечает Набоков, — Пушкин, несомненно, проявил хороший вкус и избавил Татьяну от бесстыдного любопытства, вряд ли совместимого с ее характером. ибо между чтением частного письма, нечаянно забытого человеком, одолжившим вам книгу, и чтением схолий на полях ее, приоткрывающих характер владельца, лежит пропасть громадного размера» [Набоков 1998: 504]. И.Л. Альми объясняет исключение альбома более изящно: «Дневник Онегина был готов, но автор не сумел увидеть над ним свою “милую Татьяну”. <…> Хотя в бытовом плане чтение бумаг отсутствующего факт вполне вероятный (а находка рукописи — мотив, освященный давней традицией), высокой героине поступок такого рода явно не с руки. В нем не только мало чести, — в нем нет заслуги» [Альми 1998: 70]. Кроме того, эти «красноречивые страницы» были такого рода, что не украшали и Онегина. Наконец, при изучении этого альбома внимание читателя переключалось на Онегина — автору же в данном случае нужно было продолжать тему Татьяны.

Поэтому Пушкин, прописавший в черновой рукописи (ПД 838. Л. 8 об. — 11; VI, 430—437) основные онегинские высказывания из «Альбома…», решил (уже осенью 1828 г., в Малинниках) отказаться от его введения. Но при этом, уже отказавшись от первоначального мотива, почему-то решил (между 27 октября и 7 ноября — см.: [Иезуитова 1989: 20]) «перебелить» и систематизировать для себя именно эти альбомные записи. Сохранилась так называемая «записная книжка» (ПД 840), которая открывалась именно перебеленным «Альбомом Онегина». Из всей седьмой главы Пушкин сохранил здесь только ее «альбомную» часть. он отобрал из прежнего черновика, систематизировал и пронумеровал лишь 11 высказываний своего героя (Л. 3—7 об.). Все они точно подобраны одно к другому. Повествование открывается внешним описанием самого альбома (в беловом автографе — зачеркнутым):

Опрятно по краям окован

Позолоченным серебром,

Он был исписан, изрисован

Рукой Онегина кругом.

Меж непонятного маранья

Мелькали мысли, замеч<анья>,

Портреты, числа, имена

Да буквы, тайны письмена,

Отрывки, письма черновые,

И, словом, искренний журнал,

В который душу изливал

Онегин в дни свои младые,

Дневник мечтаний и проказ.

Кой-что я выпишу для вас.

(VI, 613—614)

Давно замечено, что внешний вид описанного альбома напоминает внешний вид «рабочих тетрадей» самого Пушкина, в которых сохранились его черновые рукописи: «Пушкин любил работать в больших тетрадях. Здесь был необходимый простор для его замыслов и можно было свободно переходить от одного произведения к другому, возвращаться вновь и вновь к строкам, перечеркнутым и без того множество раз. Когда работа не шла, на странице начинали тесниться рисунки, нередко возникали целые графические сюиты, подчиненные ритму причудливых ассоциаций. Когда совершалось какое-нибудь значительное событие, дата его тоже заносилась в тетрадь, — рядом подчас оставлялась краткая запись, до конца понятная одному поэту. Такая помета иногда разрасталась в развернутую дневниковую запись, да и черновики особенно ответственных (как деловых, так и личных) писем Пушкин нередко набрасывал, сохраняя их на память, также в рабочих тетрадях» [Лихачев, Фомичев 1995: 6].

Пушкин назвал эту рабочую тетрадь «альбомом», то есть собранием разнородных записей, принадлежащих или адресованных его владельцу. При этом в «Альбоме Онегина» нет ни одной чужой записи, все они сделаны самим владельцем. кроме того, Пушкин называет альбом «дневником» и «журналом». В.Б. Сандомирская, описывая рабочую тетрадь ПД 838 (в которой записана черновая редакция «Альбома…»), отметила, что пушкинские записи в ней постепенно «приобретают характер дневника»: «…отражением событий и впечатлений жизни являются не только вписанные сюда лирические произведения, но и многообразные пометы на полях — даты, имена, рисунки и портреты, колонки цифр, отдельные слова» [Сандомирская 1982: 242]. И «Альбом Онегина» как будто совмещает в себе и функцию дневника, и функцию своеобразной «записной книжки» героя, наделенного даром острой наблюдательности. Записи в «альбоме» имеют свободную форму, они связаны между собою не последовательностью происходящих событий, а причудливой и капризной логикой размышлений и настроений Онегина.

В описании внешнего вида «Альбома Онегина» перечислены почти все атрибуты творческого процесса его автора: записанные наспех «мысли, замечанья», записи дневникового характера с хронологическими пометами («шестого», «вечор» и т.д.), загадочные цифры, буквенные обозначения упоминаемых в «Альбоме» лиц (возможно, имена реальных представителей столичной знати). По замыслу поэта, «альбом» должен изнутри раскрыть характер героя, очерченный в общих контурах уже в первой главе («Хандра»), объяснить причины этой «хандры», приподнять завесу над странными поступками героя, личности одаренной, незаурядной и духовно богатой, тонкого наблюдателя нравов той среды, из которой он вышел и которую нравственно перерос (см.: [Соловей 1977: 109—111]).

Наконец, уже по внешнему виду «Альбом Онегина» может быть уподоблен реальному «Дневнику Пушкина 1833—1835 гг.» (ПД 843) — шикарной, «парадной» книге, заключенной «в переплет с замочком — нечто вроде запирающегося портфеля» [Якубович 1934: 25—26]. Ср. в черновом описании «Альбома...»: «В сафьяне по краям закован, / Сомкнут серебряным замком…» (VI, 430).

О семантике «Альбома Онегина»

С помощью интимного дневника героя романа Пушкин предполагал ввести читателя в его подлинный внутренний мир, представить самобытность, сложность и богатство его натуры. С одной стороны, «Альбом Онегина» представляет острокритический вариант трактовки образа Онегина, раскрывающий его связь, а не конфликт со средой и эпохой и поверхностный эгоизм. Для альбома показательны тривиальные записи светских сплетен или «картинок», которые демонстрируют разве что эпиграмматическое мастерство героя, тонкого наблюдателя окружающей его ничтожной среды. Отметим, что в «черновой» редакции «Альбома…» подобных эпиграмм и каламбуров гораздо больше, чем в беловой:

Я не люблю княжны S. L.

[Ее невольное кокетство]

Она взяла себе за [цель]

Короче было б взять за средство.

(VI, 432)

В «беловой» редакции такого рода шаржей и сатирических зарисовок гораздо меньше. В центре оказываются серьезные, почти трагические размышления отверженного «светом» эгоиста. Его неприятие «света» отражается уже не в эпиграммах, а в раздумьях над тем, как его воспринимают окружающие, — и чем можно объяснить такое восприятие. «Выписанные» автором «альбомные» записи открываются следующим пассажем:

Меня не любят и клевещут,

В кругу мужчин несносен я,

Девчонки предо мной трепещут,

Косятся дамы на меня.

За что? — за то, что разговоры

Принять мы рады за дела,

Что вздорным людям важны вздоры,

Что глупость ветрена и зла,

Что пылких душ неосторожность

Самолюбивую ничтожность

Иль оскорбляет, иль смешит —

Что ум, любя простор — теснит.

(VI, 614)

Последняя цитата открывает умного и самостоятельного мыслителя. Источником ее является апокрифическая фраза, сказанная деятелем петровских времен А. В. Кикиным, — фраза, произнесенная в критическую минуту самодержавному государю его подданным: «Ум любит простор, а от тебя ему было тесно». Эту фразу онегинского альбома Пушкин потом повторит от своего имени в восьмой главе романа, характеризующей и оценивающей героя от лица автора (строфа IX; VI, 169). В. С. Листов заметил, что в данном случае эта деталь свидетельствует об эволюции Онегина: «Если в первой главе свет снисходительно решает: “умен и очень мил” (VI, 7), то теперь онегинский ум уже не так безобиден. Потому-то общество откликается нелюбовью и клеветой. Тем самым Пушкин акцентирует здесь не только на том, как среда одолевала героя, но и на том, как Онегин “теснил” общество, как он был опасен для света» [Листов 2000: 96].

Ю.М. Лотман отметил связь текстов «Альбома Онегина» и непосредственных лирических высказываний Пушкина: «...и не спорь с глупцом» (VI, 614)— «И не оспоривай глупца» (III, 424); «Цветок полей, листок дубрав / В ручье кавказском каменеет...» (VI, 615) — «…Так легкой лист дубрав / В ключах кавказских каменеет (II, 266); «Мороз и солнце! чудный день...» (VI, 616) — «Мороз и солнце; день чудесный» (III, 183) [Лотман 1980: 316]. Но Пушкин, переведя суждения Онегина четырехстопными ямбами, все-таки отделяет его от себя даже и в форме высказываний: ни одно из них в «Альбоме…» не написано «онегинской строфой».

Сквозной лирический сюжет, скрепляющий «Альбом Онегина», — история любви героя романа к некоей R. C. Впрочем, опять-таки неясно: то ли речь о любви, то ли просто эпизод «науки страсти нежной». с одной стороны, Онегин умеет поэтично и искренне описывать собственное увлечение — с другой, это увлечение — не более, чем светская интрижка с замужней женщиной, ничем не кончающаяся. Приведем эти записи целиком:

5

Шестого был у В. на бале.

Довольно пусто было в зале;

R. C. как ангел хороша:

Какая вольность в обхожденье,

В улыбке, в томном глаз движенье.

Какая нега и душа!

[Она сказала nota bene.

Что завтра едет к селимене].

6

Вечор сказала мне R. C.:

Давно желала я вас видеть.

Зачем? — мне говорили все,

Что я вас буду ненавидеть.

За что? за резкий разговор,

За легкомысленное мненье

О всем; за колкое презренье

Ко всем; однако ж это вздор.

Вы надо мной смеяться властны,

Но вы совсем не так опасны;

И знали ль вы до сей поры,

Что просто — очень вы добры?

Через несколько записей — продолжение того же онегинского «романа»:

9

[Вчера у В.], оставя пир,

R. C. летела как зефир,

Не внемля жалобам и пеням,

А мы по лаковым ступеням

Летели шумною толпой

За одалиской молодой.

Последний звук последней речи

Я от нее поймать успел,

Я черным соболем одел

Ее блистающие плечи,

На кудри милой головы

Я шаль зеленую накинул,

Я пред Венерою Невы

Толпу влюбленную раздвинул.

10

- -- - я вас люблю etc.

(VI, 615—617)

Десятую запись «Альбома…» М.Л. Гофман [Гофман 1922: 181—182] посчитал зашифрованной отсылкой к «пропущенной» строфе, предназначавшейся для третьей главы и зачеркнутой в беловой рукописи, — уж очень «по-онегински» она звучит:

Но вы, кокетки записные,

Я вас люблю — хоть это грех

Улыбки, ласки заказные

Вы расточаете для всех

Ко всем стремите взор приятный

Кому слова невероятны

Того уверит поцалуй

Кто хочет — волен: торжествуй

Я прежде сам бывал доволен

Единым взором ваших глаз

Теперь лишь уважаю вас

Но хладной опытностью болен

И сам готов я вам помочь

Но ем за двух и сплю всю ночь.

(VI, 581)

Получается, что речь идет не о романтической любви, а о простом увлечении человека, который готов похвалиться своей «хладной опытностью». Ироническим завершением онегинского «романа», его «последней точкой» становится «представление» глупого мужа «кокетки записной». Оно и завершает беловой текст «Альбома Онегина»:

11

Сегодня был я ей представлен,

Глядел на мужа с полчаса;

[Он важен], красит волоса,

Он чином от ума избавлен.

(VI, 615—617)

Такого рода интимный «альбом», конечно же, приоткрывал личность героя пушкинского романа, но не мог характеризовать его вполне. В собранных (и сохраненных автором) записях отсутствовало главное — общественное лицо Онегина, которое непременно отражается и в «альбомном» творчестве. Ведь Онегин — образованный русский человек — что называется, «не всегда же мог / Beef-steaks и страсбургский пирог / Шампанской обливать бутылкой», сидеть на скучных театральных представлениях, танцевать на балах, ловить прелести «науки страсти нежной»? Он, по указанию автора, интересовался и политической экономией («читал Адама Смита»), и историей («племен минувших договоры»), и текущей политикой. С кем он дружил? С кем и о чем спорил и «размышлял»? Что читал — и как оценивал прочитанное? Как относился к текущей политике правительства? И так далее.

Ничего этого в «Альбоме Онегина» нет, а должно быть и не могло не быть. Автор подчеркнул: он выписал из «замечаний» героя лишь «кой-что». А отбор — связан не только с цензурой, но и с «романной» ситуацией: влюбленной в героя Татьяне важнее как раз движение его «страстей», чем что-либо другое.

Но стоит представить этот «Альбом…» в финале романа в стихах, в качестве «документального» дополнения к целому, и исходная «неполнота» зафиксированных «мыслей, замечаний» сразу же бросается в глаза.

«Х песнь» и Николай I

О.Н. Смирнова, дочь А.О. Смирновой-Россет, решила, что инициалы в «Альбоме Онегина» скрывают реальных лиц светских салонов пушкинского времени. Разгадывая инициалы, она уверенно предположила, что хозяйка салона В. — это Воронцова, а R. C. — это, конечно же, ее мать, Rosset (см.: [Кошелев 2011: 91—97]). В наше время предположение дочери (как будто не имеющее под собой оснований) было поддержано Р.В. Иезуитовой [Иезуитова 1989: 28— 31]. При этом А.О. Смирнова-Россет оказывается важной для нашего сюжета в связи с другим эпизодом ее общения с Пушкиным.

В комментарии Ю.М. Лотмана при перечислении источников сведений о «Х песни» находим странное указание: «В 1931 г. в “Автобиографии” А.О. Смирновой-Россет были опубликованы данные о том, что через Смирнову-Россет Пушкин давал десятую главу на прочтение Николаю I (рукопись воспоминаний с четкими, исключающими возможность описки, сведениями об этом хранится в рукописном отделе Государственной Библиотеки СССР им. В.И. Ленина). <…> При всей интригующей сенсационности этих сообщений, они, к сожалению, не поддаются интерпретации: мы не можем выяснить, что Смирнова называла десятой главой и в какой мере известный ей текст пересекался с тем, что знаем об этой главе мы» [Лотман 1980: 394].

Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809—1872), бывшая в молодости (с октября 1826-го по январь 1832 г.) фрейлиной императорского двора, умная, привлекательная, образованная и незаурядная девушка, общалась со всем петербургским пушкинским кругом, в котором славилась умственной живостью и бойкостью. дружила с Пушкиным с 1828-го по 1835 г. (когда вместе с мужем уехала за границу), причем наиболее активный период общения приходился на 1831—1832 годы.

В последние годы, живя за границей и страдая нервическими недугами, Смирнова много работала над обширными автобиографическими записками (в 27 тетрадях). Записки эти состояли из двух мемуарных циклов («Воспоминания о детстве и молодости» и «Баденский роман») и отличались специфическими особенностями: «Прерывая работу вследствие обострения нервной болезни, а потом возвращаясь к ней, она не продолжала и не редактировала написанное ранее, а начинала всякий раз сначала. Поэтому оба ее мемуарных цикла сохранились во многих вариантах, законченных в разной степени: “Воспоминания о детстве и молодости” в шести вариантах; “Баденский роман” — в 12 вариантах. отличительная черта всех этих текстов состоит в том, что, несмотря на довольно устойчивый сюжетный костяк каждого цикла и на обилие штампов, закрепившихся в памяти мемуаристки при рассказе о каких-либо событиях, упоминание того или иного имени или факта вызывало у нее всякий раз иной поток ассоциаций. Поэтому повторяющиеся по сюжету тексты почти никогда не соответствуют полностью друг другу» [Смирнова-Россет 1989: 618— 619]. Именно эта особенность «Записок» Смирновой-Россет на много лет задержала их научное издание.

Указанный Лотманом пассаж отыскивается в том варианте автобиографических записок Смирновой-Россет, который носит название «Биография Александры Осиповны Чаграновой». Отвечая на вопрос: «Как, государь цензурил Пушкина?», мемуаристка вспоминает: «Непременно, и всегда мне посылал то, что прошло через его цензуру. Я прошу вас верить мне, мсье, когда спрашиваете; я отдала ему конверт, содержавший 10 главу Онегина, а потом один раз он мне сам передал “Граф Нулин”. Там, где сказано “в спальне стоял урыльник”, император поставил “будильник”; это очень позабавило Пушкина. Он сказал мне: “Видно, что это большой человек, тот, что поставил будильник; где же нашей братии, сволочи, заводить будильники, я у себя посвятил для урыльника горшок из-под каши и велел его беречь как саксонский фарфор”» [Смирнова-Россет 1989: 414—415] (курсив наш. — В. К.).

Соответствующий эпизод в основном тексте «Баденского романа» выглядит несколько иначе: «Ты знаешь, что государь, когда только что воцарился, вызвал Пушкина в Москву и сказал ему, что он надеется, что он переменит свой образ мыслей, и взялся быть его цензором. Государь цензуровал “Графа Нулина”. У Пушкина сказано: “урыльник”. Государь вычеркнул и написал “будильник”. Это восхитило Пушкина. «C’est la remarque de gentilhomme. [Это замечание джентльмена (фр.).] А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой”. Государь тоже цензуровал последние главы “Онегина”. <...> Я очень удивилась, когда раз вечером мне принесли пакет от государя, он хотел знать мое мнение о его заметках. Конечно, я была того же мнения и сохранила пакет, il у a cette magnifique paraphe [там этот великолепный росчерк (фр.)], и в его почерке виден весь человек, т. е. повелитель» [Смирнова-Россет 1989: 349] (курсив наш. — В. К.).

Сообщение Смирновой о том, что исправленная царем рукопись «Графа Нулина» передавалась Пушкину через нее, явно недостоверно: «Граф Нулин» появился в печати еще в 1827 г. (до знакомства Пушкина с мемуаристкой). Посредником между автором и государем выступало III отделение. Сохранилось письмо Пушкина к А.Х. Бенкендорфу от 20 июля 1827 г. с просьбой о «снисходительном позволении» напечатать новую поэму (XIII, 333) и ответ Бенкендорфа с указанием двух отмеченных императором сомнительных мест и о том, что «прелестная пиеса сия позволяется напечатать» (XIII, 336). Возможно, что рассказ Смирновой опирается на какую-то полученную от царя или Пушкина информацию, со временем несколько трансформировавшуюся в ее памяти.

Другое дело — «Х песнь». В Пушкинском доме (Ф. 244. Оп. 17. Ед. хр. 41) действительно сохранился пакет с надписью Николая I «Александре Осиповне Россет в собственные руки». На обороте пакета — надпись Смирновой: «Всем известно, что император Николай Павлович вызвался быть цензором Пушкина. Он сошел вниз к императрице и сказал мне: “Вы хорошо знаете свой родной русский язык. Я прочел главу Онегина и сделал заметки; я вам ее пришлю, прочтите ее и скажите мне, правы ли мои замечания. Вы можете сказать Пушкину, что я вам давал ее прочесть”. Он прислал мне его рукопись в этом пакете с камердинером. Год не помню. А. Смирнова, рожд. Россет» [Цявловский 1930: 222—224].

Принято считать, что таким образом была прислана VII глава «Онегина», разрешение на которую было дано 17 марта 1830 г. (оно было дано III отделением за подписью М.Я. Фон Фока). Сам Пушкин еще за две недели до этого (ок. 5 марта) уехал в Москву (чем, кстати, вызвал недовольство Бенкендорфа — XIV, 70) и вернулся в столицу только 19 июля. Так что предположить в этот период какую-то «литературную» беседу Пушкина со Смирновой-Россет затруднительно. Да и никаких сведений об «исправлении» царем текста седьмой главы «Онегина» не сохранилось: «…мы не знаем ни замечаний царя, ни замечаний фрейлины (если таковые были)» [Зенгер 1934: 517].

При этом сам факт «посредничества» Смирновой-Россет в «литературных» отношениях Николая I и Пушкина, вероятно, был на самом деле: такого невозможно выдумать. Во всех трех записях в качестве редактируемого произведения выступает «Евгений Онегин» — «последние главы», либо конкретно «10 глава» романа в стихах, хотя мемуаристка не могла не знать, что весь роман состоит только из восьми глав.

С бытовой точки зрения в этом эпизоде и Пушкин, и государь-император нарушают утвержденный порядок цензурования новых сочинений поэта, при котором неизбежным «посредником» определялось III отделение. Пушкин каким-то образом сумел лично передать некую главу «Онегина» императору. Тот благоволил посмотреть ее, высказав к тому же какие-то «замечания» и призвав фрейлину присоединиться к ним на том основании, что та «хорошо знает свой родной русский язык». В этом случае Николай взял на себя функцию не столько «высочайшего цензора», сколько «высочайшего редактора». Он, как и Пушкин, избегает посредничества III отделения и даже сохраняет возникшую «тайну»: надписанный конверт надлежит передать «в собственные руки». Общий тон общения «двух потентантов» в данном случае — благожелательный, почти дружеский. Подобная ситуация могла возникнуть прежде всего летом—осенью 1831 г., и объектом «высочайшего редактирования» была именно «Х песнь».25 мая 1831 г. Пушкин вместе с молодой женой переехал в Царское Село, где вел поначалу жизнь тихую и уединенную — вплоть до 10 июля, когда, по случаю холеры, в Царское Село перебрался императорский двор. Пушкин, поселившийся «в доме Китаева, на Колпинской улице», переживал счастливый период. Со Смирновой-Россет он общался «ежедневно» [Смирнова-Россет 1989: 22] — и неожиданно оказался довольно близок к власти. «Царь со мною очень милостив и любезен, — сообщал он П.В. Нащокину 21 июля. — того и гляди попаду во временщики…» (XIV, 196).

По свидетельствам современников, общение поэта и царя в этот период проходило иногда и в неформальной обстановке — например, во время прогулок в парке. Та же Смирнова сообщает, что около 20 июля состоялся разговор, во время которого царь предложил поэту взять его в службу: собирать материал для истории Петра I (см.: [Смирнова-Россет 1989: 556]). Подобного рода общение происходило и в августе: например, Пушкин присутствовал на крестинах великого князя Николая Николаевича, обсуждал с государем стихотворение «Клеветникам России» и т.д. В этот период Пушкин имел возможность «напрямую» передать на просмотр императору на прочтение какое-то сомнительное свое произведение.

И.М. Дьяконов считает, что это была глава «Странствие» (забракованная царем): для друзей поэта «восьмая и десятая главы были синонимы, а когда последняя глава стала восьмой, то название “десятая” закрепилось за “Странствием”» [Дьяконов 1982: 102—104]. Но задачей Пушкина в данном случае было не получить разрешение на публикацию той или другой отдельной «главы» романа в стихах, а определиться с завершением романа в целом. Обращение к Николаю I возникло на фоне важнейших политических событий, взволновавших Россию именно в 1830—1831 г.: польское восстание и восстание в военных поселениях в Старой Руссе. В обоих событиях Пушкин сочувствовал политике, проводимой Николаем, — именно потому, что и польские события, и военные поселения достались новому царю в наследство от Александра I.

В той «дополнительной» части своего «романного» повествования, которая в сознании автора получила условное название «Х песнь», как раз и поднимались эти историософские проблемы: недальновидная политика «слабого и лукавого» владыки Александра I вызвала недовольство значительной части общества — «средних» дворян нового поколения, условных «Онегиных». Поэт и представил подобную оценку — и показал, что, с точки зрения молодых дворян («Онегиных»), само движение декабристов (не восстание, а именно «движение»!) выглядит вполне естественной реакцией на «лукавую» политику прошедшего царствования. Но можно ли об этом открыто говорить в печати? Именно это обстоятельство и хотел выяснить Пушкин, подавая «Х песнь» на высочайшее рассмотрение. И для этого нужно было непременно миновать «посредничество» III отделения.

Николай I понял пушкинскую игру — и ответил тонко и точно. Он вовлек в ситуацию сочувствующую Пушкину фрейлину, попутно поручив ей «филологическое» редактирование сомнительного текста. Собственные замечания царя должны были касаться не поэзии, а «политики» и сводились, вероятно, к тому, что обнародовать высказанные в новом сочинении историософские суждения (хотя бы и совершенно справедливые!) в настоящей обстановке — рано! Все это было облечено флером секретности (конверт, «в собственные руки», «правы ли мои замечания», указание на то, что фрейлина выступила «свидетелем») и свидетельствовало, что в печать «Х песнь» допущена не будет.

После этого эпизода Пушкину остается обдумывать иные способы завершения романа. Тогда же, в Царском Селе он пишет (5 октября 1831 г.) «Письмо Онегина к Татьяне» — последнюю дань утраченной «документальности». Это уже не «неполный перевод» (как письмо Татьяны) и не выписки «кой-чего» из интимного альбома, а именно «письмо его точь-в-точь». Подобная «документальность» тоже была отражением замысла «Х песни».

Свидетельство Вяземского

Чуть раньше Пушкин познакомил с «Х песнью» П. А. Вяземского, о чем последний сообщил в записной книжке (запись от 19 декабря 1830 г.): «Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок 8 и 9 главу Онегина, ею и кончает; из 10-й, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих — славная хроника; куплеты: Я мещанин, я мещанин; епиграмму на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: Дон Жуана, Моцарта и Салиери; у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи» [Вяземский 1884: 152].

Прежде чем комментировать это известие о чтении автором «сожженной» в Болдине «Х песни», необходимо восстановить некоторые бытовые обстоятельства этого чтения. При известии об эпидемии холеры в Москве Вяземский 19 сентября 1830 г. (за три месяца до приведенной записи) уехал в свое подмосковное Остафьево. Здесь, имея в своем распоряжении прекрасную библиотеку, собранную отцом, он написал книгу «Фон-Визин» (вышедшую в свет лишь в 1848 г.). Со своей книгой он познакомил приехавшего Пушкина. В письме к П.И. Бартеневу от 22 февраля 1867 г. Вяземский вспомнил тот же пушкинский визит в Остафьево: «…ему одному случилось мне прочесть кое- что из Ф.-Визина. После в продолжение многих лет рукопись моя пролежала под спудом».

Один из споров, сопровождавших знакомство Пушкина с книгой Вяземского, описан в том же письме: «Помню, когда холера начала уже спадать, зимою Пушкин приехал к нам в Остафьево. Я прочел ему несколько глав труда своего. Главою о театре был он очень доволен. Но бранил меня за то, что я излишне хвалю французских энциклопедистов. В нем иногда прорывалось это чувство, которое грешно назвать патриотизмом, а более сбивается на фарисеизм. Это чувство ныне еще более опошлилось. Разумеется, Пушкин сердился за то, что я сердился на Ф.-Визина, говорившего с крайним неуважением о том, что нашел он в Европе. Однажды Пушкин тоже в этом роде фонвизинствовал. “Да съезди, милый мой, хоть в Любек”, — прервал его Тургенев. Разумеется, этим и общим хохотом, над которым раздавался звонкий хохот Пушкина, прервались и все прения...» [Цявловский 1936: 151]. Последнюю остроту А.И. Тургенева Вяземский потом несколько раз повторял в ряде своих мемуаров.

То есть чтение фрагментов «Х песни» шло на фоне обсуждения историко-литературного труда Вяземского о сатирике, скончавшемся полвека назад. Острую полемику вызвали «неуважительные» суждения Фонвизина о Европе. Пушкин, никогда не бывавший «хоть в Любеке», поддерживает сатирика; Вяземский, многократно там бывавший, готов Европу защищать. И приведенное выше сообщение в записной книжке Вяземский продолжает странными, вроде бы не имеющими отношения к Пушкину, наблюдениями: «Что может быть нелепее меры велеть выезжать подданным из какого-нибудь государства? Тут какой-то деспотизм ребяческий. Так дети в ссорах между собой отнимают друг у дружки свои игрушки или садятся спиной один к другому. До какой подлости может доводить глупость?» И далее:

«Статистические взгляды на Россию. Россия была в древности варяжская колония, а ныне немецкая, в коей главные города Петербург и Сарепта. Дела в ней делаются по-немецки, в высших званиях говорится по-французски, но деньги везде употребляются русские. Русский язык же и русские руки служат только для черных работ» [Вяземский 1884: 152]. Это как будто изложение суждения Пушкина.

Из подобных дружеских споров «антиевропейская» пропаганда проникла и в «Х песнь»: «Уж он Европу ненавидит / С ее политикой сухой» и т.д. В контексте главы «Странствие» этот пассаж оправдывал сам факт путешествия Онегина по России (а не в Европу, куда он должен был отправиться, следуя логике характера). Но «повествовательно» описать подобное путешествие Пушкин не мог по определению (сам не побывал!). Передать же видимую «нелюбовь» Онегину, что называется, «от первого лица», — он должен был как раз в «Х песни», что и усилило накал его «житейского» спора с Вяземским.

Пушкин пробыл у Вяземских в Остафьево два дня (16 и 17 декабря) — и познакомил приятеля со многими плодами урожайной Болдинской осени. Перечисляя новые произведения Пушкина, Вяземский только упоминает «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», но особенно интересуется текстами, не предназначенными для печати. Так, его занимает стихотворение «Моя родословная», которое в его восприятии даже «разделилось» на два текста: «куплеты: Я мещанин, я мещанин» и «Епиграмма на Булгарина за Арапа». Она же произвела впечатление на его десятилетнего сына: П.П. Вяземский вспоминал, «как он (Пушкин. — В. К.) во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как будто катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на “Я мещанин, я мещанин”, “Я просто русский мещанин”» [Пушкин в воспоминаниях 1985б: 188]. Вяземский, сам «родов дряхлеющих обломок», не мог не сочувствовать проблематике прочитанных «куплетов».

«Евгений Онегин» в этой записи представлен неожиданно. Дело в том, что Вяземский являлся, по существу, «душеприказчиком» пушкинского романа в стихах, наиболее знакомым и с текстом романа, и с его творческой историей. Именно ему Пушкин когда-то сообщил (в письме от 4 ноября 1823 г.) о начале работы над «Онегиным»: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница… и т.д.» (XIII, 73) — именно к нему предварительно посылал для совета еще не напечатанные главы, спрашивал о тех или других введенных в повествование персонажах. Вяземский очень чутко следил за перипетиями сюжета и эволюцией героев повествования.

В декабре 1830 г., после разговора с Пушкиным, Вяземский констатирует, что автор, наконец, «привел в порядок 8 и 9 главу Онегина». Эта формула — «привел в порядок» — предполагает, что Вяземский знает, что еще прежде Болдинской осени написана, в основном, восьмая глава («Странствие») и начата девятая («Большой свет»). Важно, что «в деревне» автор прежде всего определил «порядок» событий и строф — и довел повествование до долгожданного «конца». В этом Вяземский согласен с пушкинским замыслом — завершить романную «болтовню», не обозначая формальной сюжетной «развязки» («герой — или женись, или застрелись»). И, кажется, вполне удовлетворен, что на девятой главе «Онегин» «кончается».

И тут же, не противореча этому обстоятельству, упоминаются отрывки «из 10-й, предполагаемой» главы. Но как может явиться «предполагаемое» продолжение — если роман уже завершен? Значит ли это, что продолжение — не для печати? Нечто, написанное «для себя», «в стол», в расчете на внимание будущих поколений? Или нечто «предполагавшееся» ранее, в ходе предшествующей работы, но по каким-то причинам исключенное из романа? Или, наконец, некое «приложение» к уже завершенному повествованию, которое, по определению, должно представать в иной стилистической манере?

Судя по тому, что Пушкин в разговоре с приятелем сохранил «цифру» «предполагаемой» части романа («10-я»), — вернее всего кажется именно последнее предположение: и автор, и «душеприказчик» «Онегина» восприняли «Х песнь» как «предполагаемое» приложение к основному тексту. Это «приложение» достаточно свободно и «зыбко»: в зависимости от обстоятельств оно может «остаться под спудом», но может и в печать «пробиться».

Судя по приведенной выше записи Вяземского, Пушкин в декабре 1830 г. в Остафьеве прочитал (несомненно, наизусть, по памяти) те строфы «Х песни», которые фрагментарно сохранились в «шифрованной» пушкинской «криптограмме». Это — начальные «строфы о 1812 годе и следующих», обозначенные слушателем как «славная хроника». и рассказ о первых декабристских «сходках», обозначенных начальными стихами XIV строфы шифрованной записи:

«…у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи». Показательно, что в записи Вяземского (датированной двумя днями позднее состоявшегося чтения) эти части разделены и выступают самостоятельными произведениями. Это может свидетельствовать, по меньшей мере, о том, что они выглядели стилистически различно и были не похожи друг на друга.

«Славная хроника»

Вот одна из «Заметок (об удачах и ошибках текстологов)» (1968), написанная выдающимся пушкинистом С.М. Бонди, который в знаменитом докладе 1920 г. в Пушкинском семинаре С.А. Венгерова при Петроградском университете (оставшемся ненапечатанным) высказал гипотезу о том, что «криптограмма» «Х песни» предполагает неполную запись шестнадцати «онегинских строф». Эту гипотезу пушкинист развивал во многих своих работах — в частности, и в интересующей нас заметке:

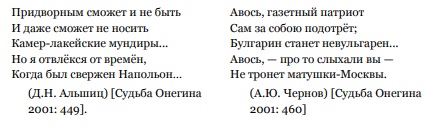

«При первой публикации пушкинского текста отрывок десятой главы “Евгения Онегина” в расшифрованном виде начало его (шестнадцать стихов) печаталось как сплошной, связный текст.

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда.

Его мы очень смирным знали,

Когда не наши повара

Орла двуглавого щипали

У бонапартова шатра.

Гроза двенадцатого года

Настала — кто тут нам помог?

Остервенение народа,

Барклай, зима иль русский бог?

Но бог помог — стал ропот ниже,

И скоро силою вещей

Мы очутилися в Париже,

А русский царь главой царей.

А дальше шли отрывочные, не связанные прямо друг с другом четверостишия, трехстишия и т.д.

И чем жирнее, тем тяжеле.

О русский глупый наш народ,

Скажи, зачем ты в самом деле

………………………………

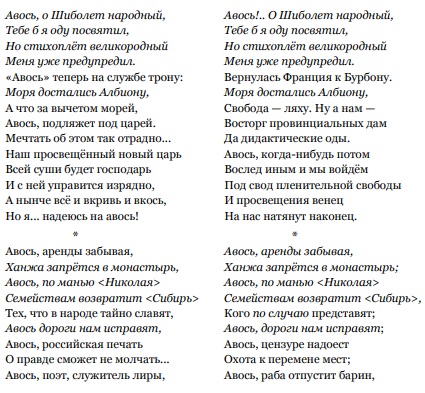

Авось, о Шиболет народный,

Тебе б я оду посвятил...

Позже было выяснено, что эта связность первых шестнадцати строк мнимая, что это не сплошной текст, а четыре начальных четверостишия пушкинских, онегинских строф, отделенные одно от другого десятью стихами — не дошедшими до нас... После стиха “Над нами царствовал тогда” было еще десять неизвестных нам стихов, а затем уже начиналась новая строфа: “Его мы очень смирным знали...”

Почему же эти далеко отстоящие друг от друга четверостишия, четыре начальных “катрена” онегинских строф, будучи соединены вместе, дают такой связный текст? Почему незаметны эти пропуски, нехватки целых десятков стихов между ними? Возможно ли это? Нет ли тут ошибки текстологов, разбиравших пушкинскую зашифрованную запись?

Чтобы убедиться в том, что такое случайное совпадение вполне возможно, что это не единственный случай в “Евгении Онегине”, — приведу еще одно место из пушкинского романа, где целых пять начальных четверостиший соседних строф, присоединенные одно к другому, еще убедительнее сливаются в цельный, связный текст из двадцати стихов.

Час от часу плененный боле

Красами Ольги молодой,

Владимир сладостной неволе

Предался полною душой.

Он иногда читает Оле

Нравоучительный роман,

В котором автор знает боле

Природу, чем Шатобриан.

Поедет ли домой: и дома

Он занят Ольгою своей.

Летучие листки альбома

Прилежно украшает ей...

Конечно, вы не раз видали

Уездной барышни альбом,

Что все подружки измарали

С конца, с начала и кругом.

Тут непременно вы найдете

Два сердца, факел и цветки;

Тут верно клятвы вы прочтете

В любви до гробовой доски…

Текст получился довольно связный и последовательный. а между тем у Пушкина после каждого четверостишия идут еще десять стихов (см. четвертую главу “Евгения Онегина”, строфы от XXV до XXIX)!» [Бонди 1971: 222—224]).

Давняя, исходная гипотеза Бонди опиралась на «формальный» показатель — и действительно, проще интерпретировать «Х песнь», заключив ее в «обязательный» каркас «онегинских строф», хотя бы и «недописанных». Наличие «онегинской строфы» являлось в данном случае доказательством принадлежности «расшифрованного» текста к роману в стихах. Но если мы примем гипотезу Лотмана о том, что «Х песнь» по своей композиционной функции была текстом «от лица» Онегина, то наличие «онегинской строфы» станет, что называется, не обязательным: в «Альбоме Онегина» нет ни одной записи, написанной «онегинской строфой», хотя некоторые из них приближены к подобной «конструкции».

В приведенной заметке С.М. Бонди использует яркое, но незакономерное сопоставление разнородных строф. Одни семантически представляют собой «славную хронику», в других повествуется о чувствах и времяпровождении одного из «частных» персонажей романа. При этом подобную «операцию», кажется, можно провести с большинством строф романа в стихах: в классической «онегинской строфе» первые четыре стиха (с перекрестной рифмовкой) вообще выделяются полнотой заключенного в строфе смысла. Вот, к примеру, самое начало романа:

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Так думал молодой повеса,

Летя в пыли на почтовых,

Всевышней волею Зевеса

Наследник всех своих родных.

Служив отлично-благородно,

Долгами жил его отец,

Давал три бала ежегодно

И промотался наконец.

Когда же юности мятежной

Пришла Евгению пора,

Пора надежд и грусти нежной,

Monsieur прогнали со двора.

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть…

Семантическая «выделенность» первых четырех стихов каждой строфы знаменует как будто ее тему, которая будет развиваться и варьироваться в дальнейшем повествовании. Так же самостоятельны и замкнуты в себе и последние два стиха каждой строфы. Их обособленность поддержана уединенной рифмовкой и смыслом: они звучат обычно как афоризмы, «коды» — краткий вывод из всего сказанного:

Вздыхать и думать про себя:

Когда же черт возьмет тебя!

или:

Там некогда гулял и я:

Но вреден север для меня.