Журнальный клуб Интелрос » НЛО » №158. 2019

L’Occident vu de Russie: anthologie de la pensée russe de Karamzine à Poutine. L’Occident comme modèle à imiter, rattraper, dépasser, régénérer, ou rejeter? / Сhoix, présentations et traductions par M. Niqueux; préface par G. Nivat.

P.: Institut d’études slaves, 2017. — 790 p.

Несмотря на постоянное подмораживание отношений России и Запада, неувядающее «обоюдное самолюбие» обеих сторон регулярно дает о себе знать в интеллектуальной, культурной, политической и экономической жизни, сферы которых, при всех сохраняющихся разграничениях, в последнее время тяготеют к некоей интегративной унификации, в результате чего филологию бывает трудно отличить от геополитики. Грандиозный труд крупнейшего французского филолога-слависта, переводчика и комментатора классических русских авторов, почетного профессора Университета Кан-Нормандия Мишеля Никё служит тому очередным подтверждением, поскольку почти на восьмистах страницах монументального фолианта он представляет современному французскому читателю заботливо собранную, мастерски переведенную, тщательно откомментированную антологию — 365 текстов, в которых запечатлелись суждения русских людей о Западе. Притязая на воссоздание детальной исторической панорамы «русской мысли» в хронологическом диапазоне «от Карамзина до Путина», антология включает в себя фрагменты или цельные опусы 140 российских авторов, в число которых входят историки, писатели, поэты, философы, экономисты, критики, журналисты, публицисты, телеведущие, деятели культуры, науки, искусства, бизнеса, государственные деятели, ученые женщины, наконец, политэмигранты, по-разному видящие отношения России и Европы.

Несмотря на гигантизм всего предприятия, антология отличается французской ясностью в построении, очевидным стремлением автора упорядочить крайне разноречивые мнения избранных представителей «русской мысли» о столь волнительном предмете, как Европа. При этом важно сознавать, что сам этот предмет двоится, поскольку с течением времени уступает место понятию Запада, в чем выражается, в частности, крепнущее сознание определенного рода превосходства России: с определенного момента «закат» европейской цивилизации становится одной из констант русского культурного сознания. Так или иначе, но именно в противопоставлении себя Европе/Западу конституирует себя «русская мысль», волей-неволей тяготеющая к Востоку и посему проникающаяся сознанием своей молодой светоносности, призванной заменить уроки старого доброго европейского Просвещения, скомпрометированные террором Французской революции. Таким образом, постепенно, но уверенно Россия переходит от роли благодарной воспитанницы к роли строгой воспитательницы. Собственно говоря, именно это превращение бессловесных «детей» в назидательных «отцов» фиксируется в подзаголовке антологии: «Запад как модель: подражать, догонять, перегонять, возрождать или отвергать?»[1] Нельзя, наверное, сказать, что отбор авторов и текстов осуществлялся согласно этой динамической модели, которая к тому же отличается спиралевидным характером, поскольку «отвергать» и поучать Европу Россия начала еще до Карамзина. Тем не менее именно эти метаморфозы отражаются в композиции антологии, равно как в биобиблиографических очерках об авторах, аналитических преамбулах, которые дополняются пространными примечаниями, позволяющими читателю не потерять путеводную нить в прихотливых лабиринтах «русской мысли».

Однако по мере углубления в хитросплетения лабиринта, по ходу встреч с известными русскими писателями или мыслителями, рассуждающими о Западе, благодаря воскресению воспоминаний о забытых или полузабытых творцах «русской идеи» или «западной грёзы», наконец, в результате нежданных встреч с теми из них, кого трудно было заподозрить в самой способности мыслить, у читателя может возникнуть сомнение в том, что основным модусом восприятия Запада Россией является именно мышление.

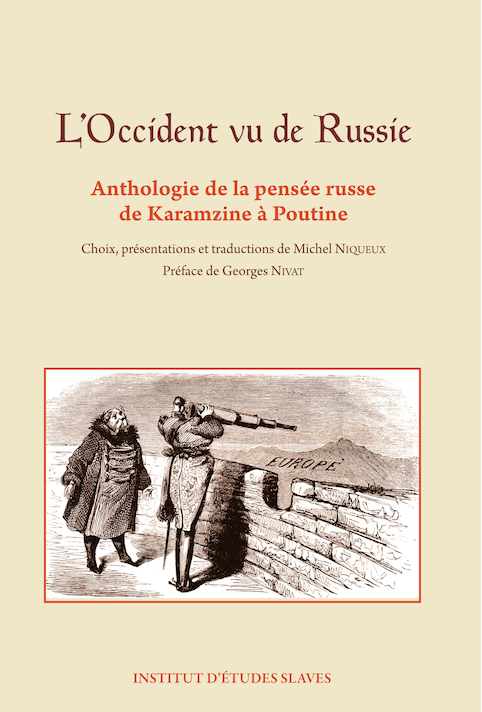

Действительно, создается впечатление, что в композиции книги связующую роль играет не столько мотив «русской мысли», сколько диспозитив русского видения. Наиболее наглядным подтверждением этого подозрения служит гравюра Гюстава Доре из его альбома «История святой Руси» (1854), помещенная на обложку рецензируемой антологии: на ней русский император, устроившись на высоком, неприступном бастионе, разглядывает в перевернутую подзорную трубу враждебное и смутное пространство, обозначенное как «Европа». Стоящий рядом боярин советует перевернуть трубу, чтобы увеличить зрелище, на что Царь-Горох, как он назван в легенде к гравюре, отвечает, что он хочет, чтобы «изнанка стала лицом». Следует признать, что легенда к гравюре не совсем внятная, хотя общий смысл можно угадать: Россия Европу в упор не видит, хотя делает вид, что смотрит, а если что-то и хочет увидеть, то задом наперед.

Смотреть не значит видеть, равно как видеть не значит мыслить: наверное, эту антологию «русской мысли» можно было бы назвать «толковым собранием русских видéний» Запада, как если бы последний был удаленным, но все время манящим миражом, рождающим в поле зрения смотрящего разного рода предвидения, привидения или предрассудки. В этом отношении эмблематическим выглядит раздел, находящийся почти в самом центре книги, — «Русское воззрение» («Manière de voir russe»), где среди текстов целого ряда представителей первого поколения московских славянофилов представлена заметка А.И. Кошелева о программе журнала «Русская беседа», в которой как раз утверждается необходимость развития «русского воззрения в науках и искусствах» (с. 375)[2].

Эта установка на воззрение, а не на рассуждение, тем более не на рассуждение о методе, отличает русскую мысль от европейской философской традиции, утверждавшейся, прежде всего, в «споре факультетов», в борьбе философии с теологией, юриспруденцией, с позитивными науками. Как известно, философия в России, особенно в XIX в., была не особенно расположена к построению абстрактных метафизических доктрин или практических этических учений, что объяснялось, в частности, неразвитостью философии как университетской дисциплины. Наоборот, «русская мысль», на поприще которой охотно подвизались как одаренные поэты, так и записные правдолюбцы, как будто изначально назначила себе главную умственную задачу: что такое Россия? Или, как эту задачу формулировал Ф. И. Тютчев в 1844 г., правда, на французском языке: «Что есть Россия? В чем смысл ее бытия, какому историческому Закону она подчиняется?.. Откуда она пришла и куда идет? Что собою представляет?»[3] Правда и то, что в силу известного антиномизма русского склада мысли задача эта исходно оказалась сопряженной с другой, столь же неразрешимой — что такое Запад? Отсюда третий вопрос, проходящий красной нитью по собранным в книге текстам: нужна ли России Китайская стена[4]? Этим триединым вопросом, в различных его вариациях, задаются почти все авторы, представленные в антологии, но вот далеко не все ответы соотносятся с глубиной тютчевского вопрошания. Вот почему многие русские мысли о Западе все время грозят обернуться чистыми видимостями, равно как отличаются склонностью к повторению уже сказанного, пустопорожнему перебиранию прописных истин, возвращению того же самого под видом очередной или внеочередной «новой национальной идеи».

Тютчевское «Письмо доктору Густаву Кольбу…» также можно рассматривать как своего рода эмблематический текст для самого понятия «русской мысли». Написанное на французском языке и обращенное к редактору европейской газеты, оно, если говорить по существу, является ответом русского поэта на книгу маркиза де Кюстина «Россия в 1844 году», то есть «русская мысль» являет нам мышление реактивного типа. Другим текстом, как нельзя более наглядно обнаруживающим реактивный характер «русской мысли», является знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам России»: оно также представляет нам ответ поэта, продиктованный оскорбленным национальным чувством. Примеры можно приумножать, но важно сознавать, что «русская мысль» есть мысль преимущественно несвободная, зависимая, в частности, от того, что кто-то сказал или хотел сказать о России, это — мысль реактивная, стало быть, вторичная. «Письма о философии истории» П.Я. Чаадаева — едва ли не единственный опыт действительно философского мышления в России первой половины XIX в., что косвенным образом подтверждается тем обстоятельством, что автор был объявлен сумасшедшим. Но ведь философия все время мыслит на грани безумия: так было с Сократом, Декартом, Гегелем, Ницше; «русская мысль» слишком здорова, чтобы быть философией; слишком занята мыслью другого, чтобы быть действительно активным, а не реактивным мышлением.

Разумеется, сказанное не значит, что от Чаадаева или Пушкина до Артемия Троицкого и Михаила Таратуты (текстами которых завершается последний раздел последней главы антологии, озаглавленный «Прощай, Европа?») «русская мысль» не породила ничего действительно оригинального. Просто важно сознавать, что в отсутствие социальных институтов практики ответственного свободомыслия, каковая связана, прежде всего, с Университетом, с течением времени не только мельчали «русские мыслители», но сама «русская мысль» замыкалась в лаборатории или даже фабрике своеобразной идеомании, бесперебойно производящей на злобу или потребу дня матрешечные образчики «русской идеи», как в лубочном, так и в карикатурном исполнении. Словом, если приглядеться к этой мозаике русских видов на Запад, представленной во французской антологии «русской мысли», то можно подумать, что перед читателем открывается труднообозримая ярмарка тщеславия, где каждый расхваливает свой товар — кто-то самородное, кто-то инородное, кто-то разнородное.

Добавим, что фабрика русских грез все время работала себе в убыток: сосредоточившись на высматривании достоинств или недостатков Запада, преуменьшая или, наоборот, преувеличивая оные, «русская мысль» явно не желала видеть более насущных проблем текущей действительности, равно как хранила почти царственное равнодушие к проблематике бытия—разума—языка, остающейся отличительным знаком оригинального философского поиска в Европе. Строго говоря, «русская мысль» XIX — первой половины XX вв. не знала иной заботы, иной задачи, иной проблемы, кроме «русскости», почему и осталась, за редкими исключениями, на периферии европейской философской культуры. При этом «русская мысль», сосредоточенная на самой себе, не разродилась даже чем-то подобным «Речам к немецкой нации» Фихте или программному вопрошанию Ренана «Что такое нация?»; «философский национализм»[5] — это не про Россию, где защита и прославление великого и могучего русского языка (или «Святой Руси» в диалоге Вяземского и Жуковского[6]) вылились в подспудное утверждение имперского монологизма великой русской литературы и попутную поддержку паразитирующей на ней «русской мысли», в стихии которой о национальной гордости «великороссов» мог свободно рассуждать Карамзин, ровно через сто лет — Ленин, еще через сто лет — Чаплин (Всеволод)…

Вместе с тем, чуть более острое сосредоточение внимания на механизмах воспроизводства оппозиции «Россия—Запад» позволяет обнаружить один винтик или, точнее, незримую ось, вокруг которой, как кажется, кружится вся эта идеологическая махина: речь идет, как представляется, о некоей архисцене, где главные действующие лица предстают в таких интересных положениях, что превосходно передаются одной устойчивой, но непристойной рифмой, которая подсказывается русским языком на слово «Европа». Разумеется, метафора (или метонимия?) «Европа / ж…» не исчерпывает крайнего разнообразия русских инвектив или русских панегириков в адрес Запада, но тем не менее задает один из основных векторов политической ориентации «русской мысли»[7]. Впрочем, именно этот вектор угадывается французским славистом в одном подстрочном примечании, где он цитирует по Ключевскому фразу Петра I, будто бы обещавшего, что Россия, восприняв европейские премудрости, все равно повернется к Европе «задом» (с. 44). Таким образом, взаиморасположение заинтересованных сторон — задом наперед — также предопределяет известное однообразие видов России на Запад, равно как наоборот.

Действительно, несмотря на то что спектр отношений России и Запада, представленных Никё в подзаголовке антологии, напомним — «подражать, догонять, перегонять, возрождать или отвергать» — не включает в себя глаголы, семантика которых напрямую связана с чувственностью, мотив инверсивной сексуальности словно бы сплачивает разнонаправленные устремления «русского ума», отношения которого к Западу сокровенно соотносятся, как кажется, со странной аффективной неопределенностю, смысл которой можно было бы свести к вопросу «иметь или не иметь?» или к его более приземленной форме. Впрочем, французский славист справедливо обращает внимание на то, что наряду со спортивными, соревновательными коннотациями вокабулярий, передающий отношение России к Западу, исполнен биологических, медицинских или просто патологических мотивов: в этом плане лексема «загнивающий Запад» является одной из самых живучих, своего рода константой русской культуры, охотно противопоставляющей себя «тлетворным миазмам» западного рационализма[8].

Книгу открывает предисловие известного французско-швейцарского слависта Ж. Нива, где задается несколько иная система семантических координат, сквозь призму которых читателю предлагается смотреть на историческую панораму видов России на Запад: не столько извечные славянофилы и западники, не столько славянофилы западнической выучки или западники почвеннического толка, даже не столько Запад, увиденный Россией, а двоящаяся Россия, которая после реформ Петра I лишь вполглаза смотрит на Запад, а другим все время косит на себя. При этом возникает стойкая иллюзия, будто существует две России — одна русская, другая западная, московская и петербургская, скифско-азиатская и европейская и т. п. Другими словами, перевернутая подзорная труба может быть направлена вовсе не на Европу, а на ту часть России, что кажется или мнит себя Западом.

Ж. Нива верно определяет еще одно противоречие, которое следует принимать во внимание при постижении того, каким образом Россия видит Запад: она видит его именно через известное напряжение «русской мысли», тогда как русская литература, гораздо более сосредоточенная на изображении собственно русской жизни, нежели на осмыслении искусственной, надуманной оппозиции, достигает большей свободы выражения, которая и обуславливает органичное место классической русской литературы, равно как музыки и изобразительного искусства, в европейской культурной традиции.

В аналитическом предисловии «Запад: философская проблема для России», которое предваряет собственно антологию, Мишель Никё объясняет свой замысел острым сознанием диспропорции знания, которая разделяет новую Россию, усердно переводившую последние десятилетия авторов «французской теории», включая «самых новомодных и самых маловразумительных», и современную Францию, сохраняющую неведение в отношении «русской мысли»: «Сколько русских мыслителей от XIX века до наших дней доступны на французском языке?» (с. 20). Наверное, такую диспропорцию можно так остро ощущать, если быть преданным русской культуре так безраздельно, как предан ей Мишель Никё. Но что может дать молодому французскому интеллектуалу (студенту, докторанту, молодому специалисту) знакомство с нескончаемой галереей полузабытых деятелей или знаменитых мастеров российской культуры, поющих дифирамбы России, предающих анафеме Запад или наоборот? Мыслят ли они? Или убеждают себя в том, что мыслят? Или просто делают вид? Задом наперед?

Вопросы, наверное, не совсем уместные, если принять во внимание, что первое издание книги, вышедшей в свет осенью 2016 г. тиражом в 500 экземпляров, разошлось в считаные месяцы и уже в 2017 г. вышло новое, тиражом в 1000 экземпляров. Словом, Россия, будто мираж, снова манит Францию[9].

[1] См. краткую трактовку общей проблематики книги, представленную Мишелем Никё на международной конференции «Фридрих Гёльдерлин и идея Европы» (Санкт-Петербург, 2016): Никё М. Спектр отношений России к Европе: подражать, догонять, перегонять, спасать, отвергать // Фридрих Гёльдерлин и идея Европы: Коллективная монография по материалам IV Международной конференции по компаративным исследованиям национальных языков и культур / Под ред. С.Л. Фокина. СПб.: Платоновское философское общество, 2017. С. 263—273.

[2] См. об этом подробнее: «Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись / Под ред. Б.Ф. Егорова, А.М. Пентковского и О.Л. Фетисенко. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2011.

[3] Тютчев Ф.И. Письмо доктору Густаву Кольбу, редактору «Всеобщей газеты» [Россия и Германия] / Пер. с фр. В. Мильчиной; публ. В. Мильчиной и А. Осповата; вступ. заметка А. Осповата // Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 213.

[4] 17 раз упоминается в Предметном указателе.

[5] См.: Деррида Ж. Национальность и философский национализм // Деррида Ж. Позиции / Пер. с фр. В.В. Бибихина. М.: Академический проект, 2007. С. 126—144.

[6] См.: Киселева Л. Диалог Вяземского и Жуковского о Святой Руси // На меже меж голосом и эхом. М., 2007. С. 136—147.

[7] Литературная реализация этой метафоры представлена в ранней повести А. Платонова «Епифанские шлюзы», где русский палач-гомосексуалист подвергает противоестественному умерщвлению европейского мастера, приглашенного Петром I учить русских людей техническим инновациям. См.: Найман Э. В жопу прорубить окно: сексуальная патология как идеологический каламбур у Андрея Платонова // НЛО. 1998. № 32. С. 60—76.

[8] Ср.: Долинин А.А. Закат Запада: к истории одного стойкого верования // К истории идей на Западе: «Русская идея» / Под ред. В.Е. Багно и М.Э. Маликовой. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Петрополис, 2010. С. 26—76.

[9] Работа выполнена в рамках реализации проекта «Междисциплинарная рецепция творчества Ф.М. Достоевского во Франции 1968—2018 годов: филология, философия, психоанализ», поддержанного РФФИ, № 18-012-90011.