Журнальный клуб Интелрос » Неприкосновенный запас » №119, 2018

[стр. 246—272 бумажной версии номера]

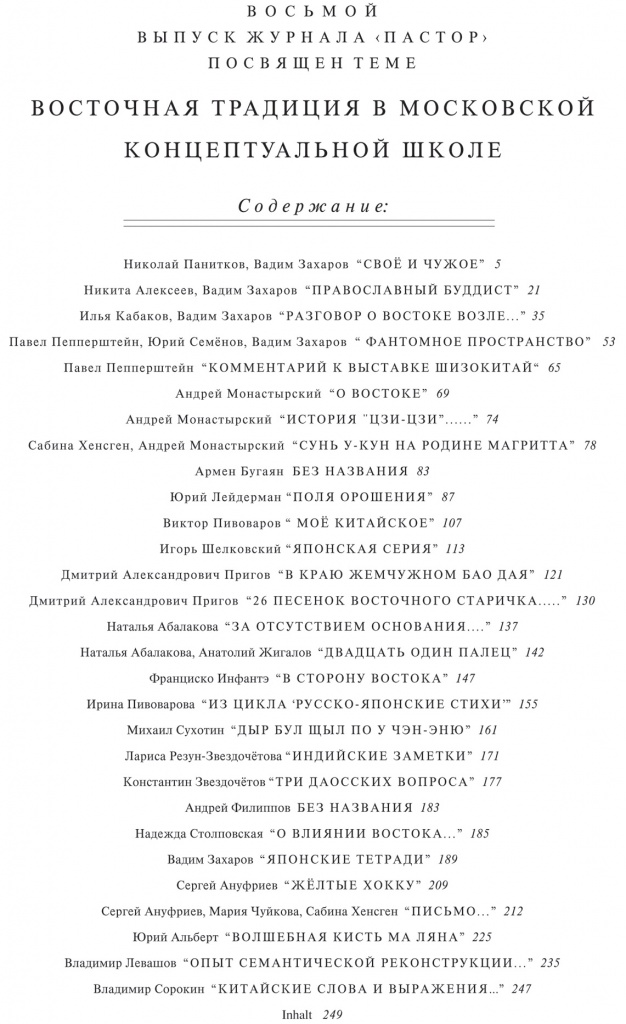

Семнадцать лет назад, в 2001 году вышел восьмой выпуск журнала «Пастор», который издавался в Кёльне художником Вадимом Захаровым[1]. Каждый номер «Пастора» был тематическим, поэтому издание представляло собой скорее концептуальный альманах, нежели обычный журнал. Это логично, учитывая, что и сам издатель/редактор, и его авторы — художники-концептуалисты, а тематические выпуски были посвящены разным сторонам феномена, известного как Московская концептуальная школа. Восьмой номер назывался «Восточная традиция в Московской концептуальной школе».

Тираж «Пастора» составлял сто экземпляров, от того — за пределами «целевой аудитории» — откликов на него практически не было. Ссылок на это интереснейшее издание, увы, крайне мало. Меж тем журнал представляет собой серьезный источник для изучения не только определенного сюжета арт-истории, но и — гораздо шире — социокультурной и интеллектуальной истории позднего СССР. Восьмой выпуск «Пастора» в этом смысле исключительно ценен.

Исследователями и публикой давно замечено, что «Восток» — как символ, образ и даже метафора — есть одна из главных тем и одновременно один из главных приемов московских концептуалистов (и близких им художников), в каких бы областях они ни работали: визуальной, текстовой, музыкальной. Можно говорить об определенной обсессии художников и писателей этого круга по поводу всего «восточного», понятого предельно широко. При этом внутри так называемого «Востока» представители Московского концептуальной школы не особенно различали, скажем, тибетскую, китайскую, японскую, индийскую и прочие культуры и традиции. «Восток» воспринимался ими как феномен единый, почти гомогенный, не поддающийся расчленяющему анализу и рефлексии. Перед нами яркий пример западного ориенталистского сознания, сконструировавшего Другого из довольно произвольного материала чужих культур и цивилизаций. Особенность ориенталистского сюжета Московской концептуальной школы заключается в том, что для «настоящего» Запада времен «холодной войны» (и после) условный «СССР» (а сейчас условная «Россия») был таким же героем ориенталистского мифа, как условный «Восток» для Дмитрия Александровича Пригова или Николая Паниткова.

Тем не менее внутри условного «Востока» московских концептуалистов Китай все же выделялся — как тема, как образ и как прием. Это связано с рядом обстоятельств политического и культурного характера: от особого (резко менявшегося) места Китая в советской внешней политике и пропаганде, предназначенной для внутреннего употребления, до продукции советских издательств, культурных и академических институций. Китай, куда с середины 1960-х советскому человеку попасть было уже практически невозможно (в отличие от теоретически и отчасти даже практически доступного «Запада»), Китай, о котором в официальных медиа говорили либо открыто враждебно, либо нехотя мельком упоминали безо всяких комментариев (обычные для, скажем, 1970-х две фазы «китайского сюжета» в газетах, на радио и телевидении), тем не менее был обильно представлен историко-культурно. Важнейшую роль здесь сыграло созданное в 1957 году «Издательство восточной литературы» (с 1964 года — главная редакция восточной литературы издательства «Наука»), а также, конечно, московские и ленинградские музеи. Иными словами, Китай был явлен в сознании советского интеллигента двояко: образом маоистского КНР, в котором совершают «большие скачки» и неистовствуют хунвейбины, и образом великой древней, загадочной и непременно высокодуховной китайской традиции, где даосизм, конфуцианство и буддизм перемешаны до неразличения. Свою роль сыграла, конечно, и западная мода на все «восточное», особенно в ее поп-культурном изводе; она началась с текстов Джерома Сэлинджера и битников (особенно сочинений Джека Керуака) и стала ведущей темой в движении хиппи, стремительно коммерциализировавшись уже в 1970-е. Влияние западной контркультуры и поп-культуры в формировании образа «Востока» (и в частности «Китая») для сознания позднесоветского человека сложно преувеличить. Даже уже после краха СССР и начала постсоветской эпохи, когда мир «открылся» и Китай для населения бывшего Советского Союза вдруг оказался экономической сверхдержавой, где «производится все» (пусть и китайское — то есть сомнительного качества «все»), культурный образ этой страны и этой традиции практически не изменился. По крайней мере так дело обстоит у многих представителей Московской концептуальной школы; разве что только Владимир Сорокин населил свои тексты «китайцами» уже постсоветской «выделки».

Илл. 1. Обложка восьмого выпуска журнала «Пастор»

Среди 27 авторов восьмого выпуска «Пастора» — классик советского неофициального искусства Виктор Пивоваров. Пивоваров — представитель «старшего поколения» московских концептуалистов; его судьба сложилась особенным образом: в 1982 году он эмигрировал из СССР, однако не на Запад, а в страну соцлагеря, в Чехословакию. Оказавшись в серой зоне между «настоящей заграницей» и постсоветской Россией, Пивоваров почти «выпал» из столичной арт-обоймы в 1990-е, однако в 2000-е триумфально вернулся на первые роли российского современного искусства. Живя по-прежнему в Праге, он постоянно присутствует в художественной жизни России. Выставки последних 18 лет в Москве и Петербурге, в Третьяковской галерее, Эрмитаже тому подтверждение. Одной из таких выставок были «Лисы и праздники» в Государственном музее Востока в Москве в 2015 году.

«Лисы и праздники» — название одноименных альбома и серии картин Виктора Пивоварова. Эти проекты несут на себе мощный отпечаток образа Китая, о котором говорилось выше. «Китайское» вообще обильно присутствует в творчестве Пивоварова. В каком-то смысле пивоваровский «Восток»/«Китай» является характерной разновидностью этой общей для московских концептуалистов культурно-идеологической конструкции. Слово «идеологический» использовано мной здесь не случайно: концептуализм как школа в неофициальном советском искусстве как раз и отличался тем, что «работал» с идеологией, ее деконструировал, «пересобирал» и так далее. Тем любопытнее то обстоятельство, что сам московский концептуализм сильно зависел (и зависит) от совершенно не отрефлексированных расхожих идеологических конструкций[2] — не говоря уже об идеологических мифах, им самим сконструированных[3]. В этом смысле разговор о «Востоке»/«Китае» в московском концептуализме выводит на исключительно интересные исторические сюжеты за пределами собственно искусствоведения.

В самом конце марта 2018 года я навестил Виктора Пивоварова в его мастерской в пражском районе Кунратице. Катя Лука записала на видео наш разговор об образе Китая в представлениях Пивоварова и его товарищей по московскому концептуализму, об истории этого образа и о его влиянии на творчество художника. Отредактированную расшифровку записи[4] я отдал Пивоварову на одобрение; ниже я предлагаю читателям «Неприкосновенного запаса» сокращенный вариант этого текста. При редактуре я постарался сохранить интонацию непринужденного приятельского разговора, что не является публикаторским трюком: собеседники знакомы и дружат уже двадцать лет. Впрочем, неформальный характер беседы не исключает серьезности темы обсуждения и высказанных мнений.

Название данное публикации — цитата из известного перформанса Дмитрия Александровича Пригова. [Кирилл Кобрин]

Кирилл Кобрин: Виктор, я начну с самого общего, простого и одновременно сложного вопроса. Используем метод дедукции: будем двигаться не от частного к общему, как в индукции, а от общего к частному. Поэтому я задаю общий вопрос, который может привести нас к любопытным частным умозаключениям (можете не отвечать, конечно). Что для вас Китай? Назовите первый образ, который придет вам в голову; для художника это же важно.

Виктор Пивоваров: Ну, уже первый вопрос «на засыпку», очень трудно на это ответить. Китай появляется в моем художественном сознании очень поздно. Прежде всего потому, что в школьной программе, во всяком случае в те годы, когда я учился, Китая не существовало. Он, впрочем, не существовал тогда практически и на политической карте в сознании советского человека…

К.К.: Ну как это?

В.П.: Ну это было время…

К.К.: Подождите. А как же «Русский с китайцем — братья навек. [...] Сталин и Мао слушают вас»?[5]

В.П.: Я говорю о временах чуть пораньше. Я вспоминаю свою школу среднюю... Я же учился там только до 7 класса. В 1951-м я окончил 7-й класс, то есть это еще при жизни Сталина и, по-моему, до встречи… Я вот сейчас не помню, когда Мао приехал?.. Вот это «Москва—Пекин, Москва—Пекин»...

К.К.: Как раз в 1949-м Мао приезжал в Москву, первый его визит, тогда и песню сочинили.

В.П.: В любом случае, когда я учился, в школьной программе Китая не существовало. Однако и в художественной школе, куда я поступил в 1951 году, история искусства, например, не затрагивала Востока вообще, и Китая в частности. Вся ориентация была только на западноевропейское искусство и русское, естественно.

Поэтому Китай появляется в художественном сознании очень поздно. Я сейчас затрудняюсь ухватить ниточку, что, собственно, первым возникло. Ну, например, я помню, что на меня огромное впечатление произвела выставка, это не была прямо китайская выставка, а монгольская. И там были огромные шитые как бы гобелены…

К.К.: Буддийские, да?

В.П.: Буддийские. Это было что-то феноменальное. Выставка, по-моему, в Пушкинском музее или в Третьяковской галерее. Это было одно из самых первых и очень сильных впечатлений от искусства Востока. Что касается текстов, то, мне кажется, самые первые тексты были Завадской[6] и академика Алексеева[7]. Но переводы с китайского академика Алексеева я открыл для себя значительно позже. У меня есть эта книга, и можно посмотреть, какого года это издание.

К.К.: Это, наверное, первое избранное издание его трудов.

В.П.: Вот посмотрите.

К.К.: Да, это 1978 год[8]. Понятно, что это первое издание после,.. когда разрешили собрать труды Алексеева.

В.П.: Уже по этому году вы видите, что я скорее находил отклики своего собственного концептуального художественного опыта и собственной работы со словом в его переводах. Таких корявых переводах с китайского, которые…

К.К.: [Смеется] Мы не можем сказать, корявые или не корявые, так как мы не знаем, что это такое вообще и мы не знаем оригинала.

В.П.: Нет, конечно, у меня и в мыслях не было критиковать переводы Алексеева, я имел в виду другое: для русского читателя, для русского поэтического уха эти переводы звучат странно. Они очень странные и этим сильны, да. Но сначала все-таки был опыт визуальной встречи с Востоком и Китаем, а потом уже алексеевские переводы и его — и Завадской — рефлексия.

К.К.: Я вас перебью, простите. Давайте уточним: значит, все-таки первое впечатление визуальное, а не словесное.

В.П.: Безусловно.

К.К.: Вот в номере концептуалистского журнала «Пастор», который Вадим Захаров издавал, в специальном выпуске за 2001 год, посвященном условному «Востоку» и его влиянию на советское неофициальное искусство — и на постсоветское, — есть ваш текст. Давайте его обсудим. Но начнем со сравнения. В журнале есть небольшое эссе Павла Пепперштейна[9], текст, где он говорит, что вообще Китай для него начался — культурный интерес к Востоку, не только к Китаю, — начался именно с книг. Там же у Андрея Монастырского[10] о Востоке совершенно замечательное эссе. И он начинает его так: «Первый раз я увидел книгу по восточной философии году в 1971-м, это было редкое дореволюционное издание Щербатского “Введение в буддийскую логику (Дарматтара и Дармакирти)”»[11]. Это, кстати, классическая работа.

А для вас все-таки первым был визуальный образ.

Илл. 2. Оглавление восьмого выпуска журнала «Пастор»

В.П.: Визуальное, безусловно, визуальное. И не только вот эти монгольские как бы гобелены или шитье, но и, конечно, работы китайских художников, которые стали появляться кое-где. И прежде всего, конечно, Ци Байши[12].

Однако вообще первый китайский художник, которого я увидел… это смешно, его сейчас почти никто не помнит, был Сюй Бэй-хун[13]. Вы даже не знаете, кто это [смеется]. Это художник, который использовал традиционную китайскую акварельную живопись — и приспособил ее для всяких социалистических сюжетов. Но довольно ловко. Особенно он рисовал коней потрясающе.

К.К.: Но и ярко, наверное, было все очень. Нет, наоборот?

В.П.: Нет, я не могу сказать, там не в яркости дело, а в блестящем мастерстве рисунка. Ну, а Ци Байши — это же вообще совершенно невероятная история. Он же просто буддийский мастер, которого почему-то коммунистический Китай не только не уничтожил, а наоборот, он был признан, награжден всякими премиями и так далее.

К.К.: Ну, да, это правда [разглядывает книгу[14]]. Очень плохого качества репродукции.

В.П.: Но цветные неплохие.

К.К.: Цветные неплохие, а черно-белые ужасные. Ну, хорошо, хоть в чем-то прогресс существует. Так значит, получается, что у вас не было встреч со старой китайской культурой до знакомства с визуальным рядом, уже более современным…

В.П.: Нет, особенно что касается теоретических дореволюционных изданий — никогда в жизни они мне не попадались.

К.К.: Это очень важно для данного разговора и для данной темы, потому что существовал (и существует) интерес ко всему условно «восточному», включая китайское, который был в какой-то степени частью (я имею в виду для советской интеллигенции обеих столиц) западного мирового тренда. Там, на Западе, ведь и хиппи, и вообще «интерес к Востоку», который стремительно стал коммерциализироваться... Мода на буддизм к примеру… То же самое — по эту сторону «железного занавеса». В сознании столичного советского интеллигента, даже из творческих, все всегда перемешано — буддизм, даосизм. Тут вот в «Пасторе» несколько человек говорят: мы очень любили даосизм, потому поехали в Тибет и так далее. Ужасно комично, хотя я понимаю, конечно, что это все для них было не важно. Но вы человек, насколько я понимаю, не связанный ни с какими трендами того времени — да и других времен — и ни с каким, извините за выражение, мейнстримом. То есть у вас был свой какой-то путь к Китаю, который начался с визуальных образов и который не был связан с общим ореолом Китая/Востока как чего-то древнего, запретного, какой-то тайной мудрости.

В.П.: Интерес к духовной стороне, прежде всего к дзену, он появился значительно позже.

К.К.: Тем более, что дзен — это японское…

В.П.: Еще до моего переезда в Прагу и до встречи с Миленой[15]. Во-первых, в книжке Завадской о Шитао[16], там, конечно, это есть. И это зацепило сразу. Поскольку я, так сказать, плод секуляризированного сознания, для меня, как и для многих людей моего поколения, дзен[17]гораздо более понятен и близок, чем, допустим, привычные нам канонические религии. В дзене, если я правильно понимаю, прежде всего речь идет о свободе, внутренней свободе, а для художника это самое лакомое, самое желанное, что только может быть.

К.К.: И ваш роман — тоже с условным «Востоком», потому что дзен — это, конечно, японское, но в Китае есть чань… Ну хорошо. Знаете, мы с вами нащупали одну важную дату в этом сюжете — 1978 год. Условно говоря, когда издали сборник текстов Алексеева. И примерно тогда же вы стали подходить, приближаться к образу Китая в собственном творчестве — то есть, как вы сказали, довольно поздно. И примерно в то же время в ваших работах появляются какие-то следы этого — или нет?

В.П.: 1978 год — в это время появляются мои работы, связанные с пустотой. Это цикл абстракций — как раз 1978 года! — которые я называю «пустые абстракции», где я стремился освободиться от какого бы то ни было содержания. Это очень трудно.

К.К.: Учитывая традицию западной абстракции, конечно.

В.П.: Это очень трудно. Непосредственно перед тем, в 1977 году, я написал цикл картин «Семь разговоров», который был просто напичкан всякими аллегориями, символами, черт знает чем. И эта перегруженность требовала какого-то освобождения, отсюда и возник следующий цикл пустых абстракций, которые чисто стилистически, как критики считают, имеет что-то общее с neo-geo[18] — новой геометрией, — художественным направлением, которое возникло в Америке чуть попозже, буквально через пару лет. Я не знаю, насколько это так, но в любом случае мое личное задание было написать такую картину, чтобы ее невозможно было интерпретировать, чтобы в ней не было бы никаких значений. Я должен сказать, что полностью мне это, конечно, не удалось, потому что…

К.К.: …никому не удалось и не удастся.

В.П.: Это правда, однако тут главное интенция. А то, что это не получилось, так это уж понятно, потому что, если бы я был более мудрый, я заранее понимал бы, что это невозможно. Но тем не менее в современном искусстве все-таки существуют удачные опыты в этом направлении. Это, допустим, Роман Опалка[19] — польский художник, который пишет до бесконечности числа.

К.К.: Да-да-да…

В.П.: И просто он создал, там я не знаю, тысячу картин, и эти числа у него уже вот такие вот [широко разводит руки].

К.К.: Ну, интенция, причем концептуальная — вот уже ее и можно интерпретировать.

В.П.: Чисто внешне это просто механическое повторение, а психический процесс, который за этим стоит, никаким образом интерпретировать нельзя.

К.К.: Если уже не окончательно клиническим, медицинским образом.

В.П.: Нет, мы говорим об интерпретации художественной. С точки зрения искусства.

К.К.: Простите, это была неудачная шутка.

[Смеются]

В.П.: Нет, я думаю, что он был совершенно нормальный, Опалка. Просто…

К.К.: …c сомнением в голосе сказал он. Ну вот смотрите, вы немножко себе противоречите. Вы говорите, что в 1970-е ничего китайского у вас не было. Меж тем читаем в вашем очерке «Мое китайское», опубликованном в том же «Пасторе»:

«В 1970-е годы, когда возникли альбомы, картинка с подписью, пустое белое, пустота, я пробовал говорить о родственности этих явлений старой китайской культуре, но слышалось это без энтузиазма. Трансцендентное было в другом месте, а только оно и было интересным».

То есть получается, что все-таки Китай заполз в вас артистически в 1970-е; по крайней мере в 2001 году вы это утверждали.

В.П.: Я объясню, в чем дело, что я имел в виду. Я, видимо, там не раскрываю этого. Дело в том, что, как только появились альбомы[20], именно в этом жанре, который соединяет картинку и текст, я мгновенно обнаружил родственность с китайским старым искусством. Я в то время видел пару картинок Ван Вэя[21], который был одновременно и поэт, и художник. И уже само по себе такое соединение поэта и художника в одном лице, в одном человеке, в каждом его отдельном свитке было так сказать сигналом этой общности со старокитайской культурой. И вот это я имел в виду в тексте в «Пасторе» прежде всего. А Кабаков[22], который в то же время альбомы делал, он этого не хотел особо слышать, потому что его это вообще не интересовало, всякие подобные сравнения. Еще ближе к жанру альбома, конечно, японцы. Хокусай просто делал альбомы, «Тридцать шесть видов горы Фудзи» — это же самый настоящий альбом[23].

К.К.: И их ему заказало издательство, чтобы продавать оттиски, то есть это было как раз отчасти коммерческое искусство.

В.П.: Так что как своего рода предшественников, но очень дальних предшественников, я видел китайцев и японцев. Но это именно в жанровом смысле, понимаете? Потому что содержание моих альбомов очень далеко от каких-либо китайских медитаций.

К.К.: Ну, Виктор, мы же с вами прекрасно знаем, что нет отдельно никакой формы и никакого содержания. Мы все-таки в 2018 году разговариваем, а не в 1918-м…

В.П.: Согласен, да.

К.К.: Смотрите, я перебью нашу хронологическую беседу (потом мы вернемся к хронологическому принципу) для того, чтобы задать два важных вопроса. Первое — это то, что культуры, построенные на иероглифическом письме, они все содержат в себе в одном знаке — в иероглифе — и слово, и картинку. И мне кажется, что более идеальное соотношение с вашей и кабаковской идеей альбома представить себе очень сложно. Потому что концептуалистские альбомы — они же не просто картинки плюс текст и не просто история, сюжет, это не комиксы. Каждая страница альбома представляет пусть сильно увеличенную, но идею иероглифа, символа, в котором невозможно оторвать слово от картинки, потому что картинка и есть слово, изображение и есть слово, а слово и есть изображение. И мне кажется, что вот по крайней мере ваши альбомы, которые я знаю (а я знаю много ваших альбомов), они такие. Вот я уже вижу здесь довольно серьезную перекличку с…

В.П.: Вы знаете, Кирилл, я это вижу немножко по-другому. Прежде всего в этих альбомах слово и картинка разорваны, что очень важно, а иероглиф — это единый знак, это разом визуальный знак и знак содержательный. А наш концептуализм построен на разорванности. Потому что главным для нас была рефлексия и саморефлексия, и для того, чтобы осуществить этот процесс, необходимо было каким-то образом остраниться. Необходимо было оторвать себя от того предмета, который ты рисуешь, от той картинки, которую ты рисуешь. И разорванность текста и изображения есть как бы наглядный знак нашей внутренней разорванности. Поэтому я с трудом представляю себе, что изображения, которые в альбомах, что они хоть как-то иероглифичны, как вы говорите.

Илл. 3. Виктор Пивоваров. Учебник китайского языка, 1998. Репродукция из альбома «Книга II» (Арт Гид; Музей МАГМА, 2014. С. 40)

К.К.: А я в другом смысле об этом говорил. Я не говорил о том, что отдельные изображения являются иероглифами. Я говорил о том, что один лист альбома — он сам по себе является иероглифом. Понимаете? Содержание, смысл этого иероглифа как раз и есть понятие разорванности, он, если угодно «иероглиф разорванности». Это понимаешь, если взять шире рамки, увидеть не отдельно, что нарисовано на листе бумаги, скажем, вот тут зайчик бежит, а вот тут под зайчиком подпись, а все это вместе. Именно вместе рождает определенную конструкцию, которую можно назвать иероглифом, которая и является иероглифом, содержащим в себе определенное, одновременно частное и широкое, значение.

В.П.: Вы знаете, может быть, вы и правы, но в таком случае любое изображение, любую картину западного искусства можно считать иероглифом.

К.К.: Нет, потому что там нет слов. Вот, к примеру, вы же сами в 1998 делали выставку «Урок китайского»[24]. Помните?

В.П.: Да, там были свитки…

К.К.: Свитки, да, своего рода придуманный вами алфавит, где каждая буква является одновременно и словом. В каком-то смысле вы тогда изобрели русские иероглифы. [Показывает иллюстрацию в журнале «Пастор».] Вот, к примеру, русский иероглиф «дом», да? Вот буквы, из которых состоит этот иероглиф: «д», «о», «м» — получается «дом». А теперь представьте себе, что вот эта вещь — она и есть страница альбома, то есть одновременно и рисунок, и картинка, да? Только этот данный иероглиф из «Урока китайского» обозначает «дом», а в альбомах, ваших или кабаковских, там каждый лист, являясь иероглифом, обозначает более сложное понятие, концептуальную дистанцию, разорванность, я не знаю — иронию, простодушную иронию, сентиментальную иронию, все что угодно… Я уже не говорю о том, что «Урок китайского» — совершенно замечательная работа. А где, кстати, она, где ее можно увидеть?

В.П.: Она у меня находится.

К.К.: У вас? Я никогда ее не видел. Мне так понравилась.

В.П.: Вы не видели их живьем?

К.К.: Нет.

В.П.: Они очень большие ведь.

К.К.: Да, видно, что это целая стена.

В.П.: Самый длинный свиток три с половиной метра. И у меня ни разу не было возможности, чтобы зал был такой высоты, что я мог бы целиком повесить такой свиток.

К.К.: Понимаете, они же еще похожи и на древнерусские буквы.

В.П.: Я очень горжусь этими иероглифами.

К.К.: Это удивительная вещь… Я, когда наткнулся на них в «Пасторе», был поражен, я этого совершенно не знал. Но мы немножко отвлеклись. Вот эта, мне кажется, первая вещь, которая роднит…

В.П.: Не знаю, Кирилл, я с осторожностью отношусь к этой вашей идее. Мне думается, что… то есть на каком-то чисто теоретическом уровне можно, естественно, так объяснять и сравнивать, сопоставлять, но мне думается, что альбомный лист все-таки не иероглиф.

К.К.: Хорошо, второй заход. Уже социокультурный, если угодно, социо-психологически-культурный. Вот московские концептуалисты в 1960-е и 1970-е сидели в своего рода подполье, хотя, конечно, это не было радикальное подполье. Все-таки у большинства была работа и так далее. Но в вас, насколько я понимаю, очень сильна психология ремесленника, который сам все делает руками. Что, кстати, опровергает представление о московском концептуализме вообще (сколь бы слабы ни были ваши связи с ним сейчас), представление о московских концептуалистах как о таких людях, которые, как на конвейере собирают, монтируют то, что сами считают артом, — ну, как Пригов, все эти его тысячи стихотворений и прочее. Мне кажется, это неправда, большинство из вас, уж особенно вы, ремесленники в хорошем смысле слова (вообще какой может быть плохой смысл слова «ремесленник», кроме вульгарного?). На английском одно из слов, обозначающих ремесленника, artisan (слово art туда вписано)… Ремесленник все делает сам. Ремесленник отличается от рабочего на фабрике, на заводе тем, что он вещь делает от начала до конца. А рабочий — человек, который стоит на конвейере, закручивает все время одну и ту же гайку. Это очень важное различие. То есть вы сами арт-объект делаете, вы бумагу выбираете, вы к этому очень трепетно относитесь. Для меня на самом деле образ московского концептуалиста в советское время — это образ ремесленника, который делает все сам, мастерит на самом деле культуру своими руками. Это же не только визуальные образы, это и литература, это и перформансы, и многое другое. Он как бы переизобретает этот мир. Любой ремесленник, даже если он тачает обычные сапоги, он переизобретает мир, потому что он делает свое — пусть скромное, но тем не менее — творение от начала до конца, как Бог… Впрочем, слишком высоко мы воспарили, надо бы вернуться на землю. Но ведь китайские старые поэты, они не то что даже зависели от материала, от всех мелочей, для них это одна деятельность была вместе с сочинением и каллиграфической записью стиха: выбрать (а то и сделать) бумагу, кисточку, которой рисуют, чернильницу (может, эта вещь как-то по-иному называлась, не знаю), чернила изготовить. И то, как это (ведь у них значительно раньше появилось книгопечатание) печаталось, как вырезались каменные и деревянные матрицы, на которые потом наносили печатную краску. Это все был один процесс. Вот китайская поэтесса (отвратительное слово «поэтесса», да? китайский поэт, скажем так) Сюэ Тао[25] — женщина, которая была замечательным поэтом в эпоху Тан. Она, как я случайно узнал — просто я жил в Чэнду за углом от ее мемориального парка (там музей сейчас), — изобрела даже, знаете, новую разновидность бумаги. Вот для меня многие концептуалистские альбомы — нечто весьма схожее по отношению, по интенции. Но здесь, конечно же, и западная традиция — Уильям Блейк[26] еще, да? Не так ли?

В.П.: Безусловно! Конечно, хотя я говорил о своих китайских предшественниках типа Ван Вэя, но еще ближе мне Уильям Блейк. Там совпадения с моими альбомами уже самые близкие. Блейк между прочим шрифт не набирал, а рисовал своим способом каллиграфии. К тому же Блейк сам еще вручную печатал свои книги. И это ремесло уже высочайшего уровня. Увы, что касается ремесла, если вы заговорили о нем, оно самое слабое место московского концептуального искусства, и мое в частности. Ремесло, которым я владею, просто пещерное. Я очень хорошо представляю себе того же китайского мастера, который сам готовил тушь, выбирал особую бумагу...

К.К.: Если у него деньги были, конечно… [смеется].

В.П.: Все это имело значение. Или изготовление бумаги… Примерно так, как изготовляется скрипка, когда дерево должно быть не просто особой породы, оно должно расти из определенной земли, в особом месте, с особым освещением и прочее. Ничего такого, конечно, в нашем московском кругу не было. Мы были добросовестные, конечно, поскольку все мы получили художественное образование. Но сами материалы, которыми мы пользовались, чудовищны, они не выдержат и ста лет, все это развалится к чертовой матери, вся эта бумага сгниет, ее сожрут всякие насекомые. Это просто ужасная сторона нашей работы. Ужасная.

К.К.: Но мне кажется, что она идеально соответствует самóй идее московского концептуализма. Есть советская реальность, другой реальности нет. Мы будем с ней работать, реальность поганая, соответственно, и материалы такие же.

В.П.: Да, прежде всего, конечно, Кабаков педалировал эту тему. Например оргалит[27], который он использовал… Он брал очень большие листы оргалита, и, когда набивал их на подрамник, те пузырились. Я помню, что Кабаков тогда сказал, что вот сейчас это выглядит антиэстетично, но пройдут буквально 20—30 лет, и это все будет очень художественно смотреться, эстетически совершенно.

К.К.: Как ретроспективно рассматриваемый в исторической протяженности Флуксус[28].

В.П.: Да, да. И он, конечно, был прав [смеется]. И сейчас эти пузыри оргалита совершенно…

К.К.: На них молятся…

В.П.: Ну, не молятся, конечно, но во всяком случае они стоят огромных денег.

К.К.: Но сейчас молятся таким образом, с помощью денег.

В.П.: Да…

К.К.: Хорошо. Тогда давайте вернемся к хронологической линии. И вот что я вижу в «Пасторе». Вы там пишете, что в 1985 году в первый раз «китайское» попало уже вам на холст, если угодно, или на бумагу? Сейчас я вам скажу.

В.П.: «Советско-китайский натюрморт»?

К.К.: Да, картина «Советско-китайский натюрморт» 1985 года, а вот в 1989-м, вы говорите, что во время своего месячного пребывания в Москве написали цикл картин «Китайские руководители». Я очень хотел бы посмотреть их, никогда не видел. Где можно найти «Китайских руководителей»?

В.П.: Они находятся в Третьяковской галерее. Случайно между прочим, потому что Третьяковская галерея никогда их не приобрела бы. Просто это так сказать бесплатно захватил Андрей Ерофеев[29], когда он был директором музея в Царицыно. Он там собрал ведь колоссальную коллекцию работ неофициальных художников. И вся эта коллекция потом перешла в Третьяковку. А я этот цикл делал в Москве во время одного из своих приездов, в мастерской Кабакова я их рисовал. По-моему, очень плохие картины, но дело не в этом. Просто так сказать китайские руководители… С чем это было связано? Когда было это…

К.К.: Тяньаньмэнь? В 1989 году.

В.П.: Это 1989 год?

К.К.: Да.

В.П.: Это было связано с теми событиями. Там не было, конечно, никакой прямой критики, эти картины скорее были похожи на ребусы. Имена китайских руководителей были написаны, как ребусы: Чжоу Энлай, Дэн Сяопин и так далее.

К.К.: Ну Чжоу Энлая тогда уже не было в живых. Или вы имели в виду всех китайских руководителей?

В.П.: Да, всех коммунистических руководителей. Имена, написанные таким вот ребусным способом.

К.К.: Понятно.

В.П.: Не знаю, почему мне в голову пришла такая идея. Что это было связано с разгромом на Тяньаньмэнь, это точно. Но связано каким-то таким очень…

К.К.: Опосредованным…

В.П.: Да, опосредованным способом. Между прочим эта серия, как говорит Монастырский, хотя я сам этого не помню, инспирировала возникновение термина «Шизокитай».

К.К.: Ну вот этого прямо в «Пасторе» не говорят, но тут написано:

«Во время своего месячного пребывания в Москве я написал цикл картин “Китайские руководители”. Беседы с друзьями вокруг этого цикла вылились в идею выставки “Шизокитай”, осуществившейся через год в московском “Клубе авангардистов”»[30].

Так что это уже факт. Вообще все это очень интересно и имеет, как ни странно, для меня персональное измерение. Прошлым летом, когда я жил в Китае, было очень жарко, и я купил веер. Когда душно, там принято обмахиваться веером. Купил самый дешевый, просто зашел в парк и за пригоршню юаней купил. Оказалось, что это веер не простой, а художественный и политический; на нем — когда раскрываешь — все командующие Китайской народной армии от первого до последнего, портреты с подписями. А на задней стороне, на каждом обороте планочки иероглифами изложена биография каждого из главнокомандующих. То есть ты обмахиваешься веером…

В.П.: Ага, но не может быть, чтобы, покупая его, вы этого не видели…

К.К.: Не видел, я просто был в полуобморочном состоянии, в тени плюс сорок, сто процентов влажности, подбрел к первому попавшемуся лотку, заплатил деньги — и вдруг оказалось, это такая невероятная красота. Вот. И я, конечно, тут же вспомнил московских концептуалистов, потому что было такое ощущение, будто вы пробрались в Китай и это сделали.

В.П.: Я только работал с именами этих руководителей, не с биографиями. Дэн Сяопин, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун, я не помню, есть он там или нет, но, наверное, есть, как и другие.

К.К.: И вот, смотрите, была, значит, эта выставка, и дальше была, если верить, опять-таки вам образца 2001 года, следующая выставка — «Урок китайского», галерея «Вельта», в 1998 году. А потом еще, то есть буквально через год, книга «Стихи, не имеющие смысла». Давайте поговорим о ней. Это книжка Игоря Холина[31], которую вы оформили. Невероятно красивая, просто удивительно. А кто ее издал? Нет никаких выходных данных.

В.П.: Это самиздатовское издание. Я их напечатал в количестве 12 экземпляров на ксероксе и подарил Холину. Два экземпляра я оставил себе, а десять подарил Холину. А потом, через много лет, ГЦСИ [Государственный центр современного искусства] решил это издать в виде трех таких книжечек. Две книжечки Холина и одна Сапгира. Они в коробочке в такой, очень красиво. Так что не знаю, каким тиражом они это сделали… небольшим тиражом. Они продавались.

К.К.: Я не видел.

В.П.: Но дорого. Поскольку это все вручную делалось. А сейчас, видимо, там разваливается все, мне позвонили оттуда и сказали, что у них целая коробка этих книг и чтобы я их забрал. Причем они продавали по 300 долларов за комплект. Вот. Так что мне привезут их.

К.К.: Ну отлично.

В.П.: [Смеется]

К.К.: То есть хорошо, что они не исчезнут… Так, а почему Холин? И как все это связано?

В.П.: Холин для меня вообще можно сказать китаец. Я об этом даже писал, он центральная фигура множества моих проектов. И прежде всего человек, которого я очень любил, который очень близок мне. Как известно, у него самые разные стихи. И вот он разродился таким циклом, который называется «Стихи, не имеющие смысла». И подарил мне рукопись. Когда я собрался в Москву, я решил сделать Холину и Сапгиру такой подарок; Сапгиру я сделал книжечку «Утренняя философия», а Холину вот эту книжечку — «Стихи, не имеющие смысла». Холин был в диком восторге, когда я ему ее подарил, он сказал: «Витя, мы этой книжечкой открываем новое тысячелетие».

К.К.: [Смеется] Ну в каком-то смысле да, это так. Все-таки это тысячелетие Китая.

В.П.: [Смеется] Новое тысячелетие Китая мы начинаем русскими стихами, совершенно бредовыми.

К.К.: Ну почему бы и нет?

В.П.: Вот. Но сами стихи, мне кажется, для русской поэзии исключительные, ничего, почти ничего, похожего нет. Так по-холински это все сделано замечательно. И я делал с огромным удовольствием… Ну, во-первых, я придумал эту страницу, которая разделена…

К.К.: [Показывая страницу в книге] Вот с этими прекрасными красными знаками, штампиками,.. которые мне очень нравятся. На любом китайском листе бумаги такой знак обязательно присутствует — на справке о несудимости, там, дипломе о высшем образовании, справке из налоговой, на чем угодно…

В.П.: Да, тут каждая страница разделена такими линиями, каждая графически разная. И это позволяло создать очень интересное книжное пространство.

К.К.: Да... [Цитирует] «Меж тем и этим гряда из глыб. И мостик — две жердочки бамбука». Прекрасные стихи.

В.П.: [Смеется]

К.К.: Замечательные. Что вы их ругаете?

В.П.: Я? Наоборот, я восторгаюсь!

К.К.: Я шучу, конечно. Стихи прекрасные. Да, но вы в «Пасторe» говорите, что Холин страшно увлекся какими-то буддийскими штуками. Что довольно странно, он мне не казался… то есть, конечно, я его не видел никогда, но образ его никак не вяжется с модными поветриями. Потому что он был совершенно стойкий в этом смысле человек.

В.П.: Буддизмом заинтересовался он под влиянием Милены. Именно здесь, в Праге. Он был страшно любознательный, дико любознательный. Он ее пытливо стал расспрашивать, что это такое дзен-буддизм или чань-буддизм. И Милена ему объясняла. Но через какое-то время я просто увидел, что ему этого достаточно, этих объяснений. И я интерпретировал это таким образом, что он просто понял, что он и так буддист, поэтому ему не нужно ничего больше знать…

К.К.: И успокоился…

В.П.: Да, и он успокоился… Ему ничего не нужно знать об этом больше.

К.К.: Ну тогда он точно буддист.

В.П.: Да! [Смеется] Именно так и было. Вот.

К.К.: Хорошо, Холин — буддист, предположим. Рожденный буддистом или ставший им?

В.П.: Ну он же дико похож на ламу.

К.К.: Ну буддисты разные же бывают, и буддизм разный, тибетский, или тот же чань, или ланкийский, сотни школ…

В.П.: Да, но он похож на Далай-ламу.

К.К.: Лысый?

В.П.: Да!

К.К.: Этим?

В.П.: Не только.

К.К.: Он ходил когда-нибудь в оранжевом?

В.П.: Ну оранжевое — это же чисто внешний вид.

К.К.: Я понимаю. Просто интересно.

В.П.: [Смеется] Нет, не ходил. Я не могу себе представить, чтобы у него было что-то оранжевое.

К.К.: Интересно было бы себе представить Холина в оранжевом и нарисовать его. Ну хорошо, сейчас мы с вами переходим к другой интересной вещи. Чуть позже мы опять вернемся к вашим работам. Сейчас же мы обратимся к фону, историческому контексту. Вот смотрите, концепция «Шизокитая», разработанная московским концептуализмом. Младшими представителями московского концептуализма, как я понимаю, да? Монастырским, Павлом Пепперштейном и другими. В «Пасторе» даются два совершенно разных определения. Сначала Пепперштейн говорит:

«Это было важно как нечто априорно далекое и во времени, и в пространстве, совершенно открытое для различных фантазматических проекций, и более того — все понимали, что это и должно быть таким, никто не пытался это увидеть в какой-то реальности, это было местом разворачивания желаний в неком условном идеальном пространстве. Поэтому термин “Шизокитай”, который мы в свое время ввели, вполне адекватен».

Дальше самое важное:

«То место, где культурная деятельность нашей шизофрении, наших фантазмов разворачивалось, было названо “Китаем” — это фантомное пространство, к реальному Китаю не имеющее никакого отношения»[32].

Чуть ниже видим в его же «Комментарии к выставке “Шизокитай”» цитату из «Словаря Московской концептуальной школы»:

«ШИЗО-КИТАЙ (или “Шизофренический Китай”) — акустический эффект “многовековой традиции”, создаваемый НОМОЙ с помощью опыта шизофренических “расширений сознания”, которым обладают ее участники».

Подписано «П.П.» — значит, и это Пепперштейн написал.

В.П.: А я не почувствовал разницы.

К.К.: Дальше Пепперштейн поясняет, что это определение имеет в виду следующее: мы чувствуем себя как бы внутри некоего Шизокитая — попадая в определенное вызванное нами же состояние, — будто мы существуем в традиции, которой тысячи лет. Но место, куда мы транслируем свои фантазмы, — это все-таки другое, согласитесь. Это два разных определения.

В.П.: Да, но нужно понимать, что он не имеет в виду настоящую древнюю китайскую традицию, что мы именно в ней оказались…

К.К.: Нет, мы оказываемся в своей собственной традиции. Это шизофреническая традиция…

В.П.: Шизофреническая традиция, которой тысячи лет… [Смеется]

К.К.: Да, которой тысячи лет, но на самом деле она вот вчера создана или сегодня, но тем не менее у тебя ощущение, что ей тысяча лет. Я понимаю это все прекрасно, да. Тем не менее это разные вещи. Одно дело — место, куда ты как бы ссылаешь собственные фантазмы. И другое дело — то место, где ты расширяешь свое сознание. Чувствуете разницу? Вот вопрос для вас: был ли для вас Китай вот таким местом номер один?.. Номер два не спрашиваю, потому что понятно, это для вас очень чуждо, на самом деле «расширять сознание». Но вот был ли Китай для вас первым вариантом? Тем местом, куда вы свои фантазмы, страхи, артистические и не только, помещали, даже ссылали? Был ли — если говорить иными, более прямыми, словами, нежели Словарь терминов Московской концептуальной школы, — был ли для вас Китай, китайская культура Другим с большой буквы? Не тем Другим, которого вы хотите понять, а тем Другим, которым вы восхищаетесь, не понимая и не желая понять? Скажем, Ролан Барт после поездки в Японию написал о таком Другом книгу «Империя знаков»[33]. Когда Барт оказался в Японии и увидел, что его окружают иероглифы и что он ничего не понимает, он пришел в дикий восторг, что это одни означающие без означаемых. Вот является ли для вас Китай таким?

В.П.: До значительной степени так оно и есть. «Шизокитай»… не только название, а саму эту тенденцию я интерпретирую таким образом. В моем поколении любая художественная трансценденция была направлена на Запад, на европейское искусство прежде всего. Это был такой рай, на который можно было ориентироваться. И не только искусство, но и сам Запад как таковой, поскольку граница была закрыта и мы ничего об этом Западе не знали и…

К.К.: Страна чудес…

В.П.: Да… и вот это недоступное в нашем сознании трансцендировалось. Как только граница начала разрушаться, люди стали ездить на реальный Запад и само искусство перестало быть недоступным, как раньше, то остро возникла необходимость найти новое место для трансцендирования. И таким другим местом оказался Китай. Потому что о нем ничего не было известно, вообще ничего. Туда нельзя было попасть. И это абсолютно выдуманное (я согласен с Пашей в этом смысле), абсолютно выдуманное, ирреальное пространство, в котором уже можно было разворачивать собственные фантазии. Паша говорит там о фантазмах, неврозах и так далее. Что же касается меня, фантазмами я это не назвал бы. Скорее фантазии. Так вот фантазии и какие-то свои проекты я именно ориентировал в это место.

К.К.: К примеру, «Лисы и праздники»?[34]

В.П.: Да, «Лисы и праздники», совершенно верно. Это очень понятная иллюстрация того, о чем я говорю. «Лисы и праздники» — художественная мистификация, которая связана с местом, которое недоступно, непонятно, незнакомо и так далее. Что касается отсутствия интереса к этому месту, о котором вы говорили...

К.К.: К реальному, а не сфантазированному месту под названием «Китай»…

В.П.: Я не сказал бы, что это именно отсутствие реального интереса к реальному Китаю, скорее это осознание непознаваемости этого места, полной недоступности этой культуры. Я видел целый ряд выставок китайского искусства — старого и современного, современного меньше, старого прежде всего. Более недоступного я ничего не знаю. Я в Берлине видел очень классную выставку старого китайского искусства. По уникальности и ценности экспонатов это была просто бомба невероятная. Но ощущал я себя на ней, как Барт в этой Японии. Это абсолютный Другой! [Cмеется]

К.К.: Вы с Бартом не одни такие… Подобная история происходила со всеми на Западе, именно поэтому японская и китайская визуальная культура еще с конца XIX века, даже со второй половины, проходит здесь как чистый орнамент, как чистая форма, лишенная вообще какого бы то ни было, старомодно выражаясь, содержания... Отсюда и мода на все японское у постимпрессионистов, и многое другое. И — примерно в то же время — мода на китайское, просто в гораздо меньших размерах. Это так, но есть же современное китайское искусство, которое вы знаете. Как оно вписывается или не вписывается в эту картину?

В.П.: Современное китайское искусство, которое я чуть-чуть знаю, оно абсолютно западное. Множество китайских художников работают вроде бы с какими-то реалиями своей традиции, с иероглифами работают или еще что-то. Но все равно подход абсолютно западный, поэтому, мне кажется, там огромный разрыв с собственной культурной традицией. Между прочим я сейчас вспоминаю один рассказ Паши[35]. Как-то его судьба занесла в какой-то европейский замок типа Дома творчества. И он оказался там с известным китайским поэтом. Паша ухватился за него и стал его расспрашивать про своих любимых старых поэтов. Тот на него вот такие глаза вытаращил. Он вообще не хотел даже слышать об этом. Его абсолютно не интересовала вся эта старая китайщина.

К.К.: Вступлюсь за китайского поэта. Ну, представьте: вы русский писатель и русский художник, вы приезжаете в писательско-артистическую резиденцию, скажем, в Швейцарии. Встречаете там какого-нибудь канадца-писателя; он восклицает: вы русский? И начинает вас расспрашивать о матрешках или о Достоевском. Естественно, что вы…

В.П.: Стойте, нет, это совсем другое. Он меня начинает расспрашивать об иконе. А меня это очень даже интересует.

К.К.: Ну это вас лично. А вообще? Ну, когда вас прочитывают через национальный культурный стереотип, это же очень неприятно, согласитесь.

В.П.: Ну, в общем, вы правы, конечно.

К.К.: Китайский поэт должен был тут же в ответ спросить Пашу: «Ну что, русский коллега, водочки выпьем сейчас? Икорочкой закусим?» — или что-то такое.

В.П.: [Смеется]

К.К.: Да, но все же, то, что вы знаете из современного китайского искусства, оно западное по технике, по интенции, по способу художественного мировоззрения?

В.П.: И то, и другое, и третье. Конечно, прежде всего по функционированию, чисто коммерческому. Оно полностью ориентировано на Запад, на западный рынок. Это рыночное искусство и очень успешное искусство. Я буквально недавно видел таблицы самых дорогих современных художников, три первых места занимают китайцы.

К.К.: Дело в том, что китайцы же их и покупают. Вот что интересно. Они покупают на западных аукционах, но это китайцы покупают свое же искусство. Поэтому возникает вопрос, ориентировано ли это на западную публику или это богатые китайские покупатели, у которых, благодаря западной системе рыночных рейтингов, существует представление о том, что именно надо покупать.

В.П.: Безусловно. Но проблема шире, не только этот рейтинг, о котором я говорил; вообще просто нет больших и успешных галерей на Западе, которые не имели бы среди своих звезд китайских художников.

К.К.: Давайте от денег вернемся к более интересному. «Лисы и праздники». Как возникла вообще эта идея? То есть понятно, есть описание проекта, да, замечательная история — но почему она возникла? Ведь есть еще один образ Китая, который мы знаем, он сложился у тех, кто в 1960—1980-е читал книги советского «Издательства восточной литературы» и прочих подобных. Там же очень много публиковали китайских сказок и волшебных историй, где действуют лисы-оборотни. Я думаю, что нынешнее поколение русской публики этого не читало. Они читают другое. Они уже, наверное, не понимают, о чем идет речь, в каком контексте ваших лис следует прочитывать.

В.П.: В смысле этот альбом, да?

К.К.: Да, да. Является ли он порождением хронологически довольно жестко ограниченного типа вашего культурного опыта? Не только культурного, но и социопсихологического опыта 1960-х — начала 1970-х?

В.П.: Это вопрос не совсем ко мне. Скорее кто-то извне может ответить, даже не ответить, а увидеть это. А я сейчас пытаюсь вспомнить сами источники, как этот альбом возникал. Не всегда можно ухватить эту ниточку. Тем более, что процесс был постепенный. Сам сценарий, сюжет, он возник уже где-то посредине работы. Сначала была такая серия «Лисы и праздники», серия картин.

К.К.: Я помню, да. Лисы все время появлялись в углу…

В.П.: Да, да, совершенно верно. Ничто не обещало возникновения этого альбома.

К.К.: Но в этой серии картин лисы же тоже были китайские. Ну, лиса была оборотнем.

В.П.: В серии картин?

К.К.: «Лисы и праздники»[36]. До одноименного альбома.

В.П.: Лиса была, да. Но лиса… мало ли лис, лис много…

К.К.: Но не Лиса Патрикеевна, они не были похожи на русских лис[37].

В.П.: Да, но Лиса Патрикеевна появилась еще раньше, в серии «Зимний путь»[38], где Сталина целует лисичка. Там есть фольклорные русские мотивы, которые потом не попали в этот цикл… Короче, это такой сплав. А как вы видите этот альбом?

К.К.: Ну, мне кажется, что он не сколько китайский, сколько как раз…

В.П.: …Советский…

К.К.: Нет-нет. Визуально он не напоминает китайское искусство. Визуально. Он напоминает тибетское искусство, немного индийское, какие-то вещи тайские, весь буддизм Юго-Восточной Азии, но не китайский. Это разное. К сожалению, эти регионы и эти традиции часто путают — особенно представители московской интеллигенции. То есть чисто визуально — я это подчеркиваю, визуально, вне контекста московского концептуализма или вашего творчества — «Лисы и праздники» вообще как бы не китайские. Если же вспомнить контекст — то они «шизокитайские».

В.П.: Вы совершенно правы, конечно. Это не Китай, поскольку там вообще речь идет как бы о фантастической субкультуре…

К.К.: Да, субкультуре.

В.П.: …которая соединяет три очень разные традиции: православную (потому что там есть иконные мотивы в этих Святых лисах), тибетскую, вы абсолютно правы, потому что цветовая гамма — тибетская, да.

К.К.: Какая-то желтовато-оранжеватая…

В.П.: Да-да, и коричневато-зеленая… И еврейскую. Ну, еврейская там так сказать главная…

К.К.: Святой Биробиджан…

В.П.: Да. [Смеется] Короче, конечно, все это художественный прием. С использованием такого эклектического словаря, который я сочинил для совершенно личных целей — создания такой вот мифологии и такой сказки, мечты о каком-то идеальном месте.

К.К.: Занятно: такой субкультуры реально нет, но есть Северный Китай, Маньчжурия, есть город, основанный русскими, Харбин. Он создан русскими, и до сих пор это довольно сильно русский город.

В.П.: Вы там не были?

К.К.: Я не был. Но мне всегда казалось, что «Лисы и праздники» надо бы выставить в Харбине. Вот это было бы здорово… Хорошо, тогда, чтобы завершить нашу беседу, два коротких вопроса. Первый: помимо того, что вы сказали, в чем еще вы видите причину буквальной одержимости значительной части московской концептуальной школы Китаем? Я сейчас назову два имени: Пригов и Сорокин. Пригов — «Катя Китайская» или его замечательный перформанс «Это китайское…» и много что еще. Абсолютная одержимость. И, конечно, Сорокин, у которого чуть ли не в каждом романе появляются китайцы, а в «Метели» они особенно хороши, разъезжают на запряженном гигантскими лошадьми поезде по заснеженной России. Что это?

В.П.: Это метафора. Я это понимаю только как метафору. Это все очень русские вещи, русские проблемы. Но для того, чтобы так о них сказать… Это прием остранения чистой воды. Известный прием, описанный Шкловским. Именно так я это понимаю. Что касается Сорокина, может быть, немножко сложнее. Потому что у него действительно есть интуиции, которые превышают любые эстетические параметры. Интуиции политические, социальные, исторические и прочие. И он чувствует эти вещи очень точно, недаром его книги производят такое впечатление на общество. Но прежде всего это художественный прием.

К.К.: Мне казалось, что Сорокин, в отличие от Пригова, зависит еще очень сильно от — уже безо всякой дистанции — той странной идеологической конструкции второй половины XIX века: от идеи так называемой «желтой опасности». «Панмонголизм! Хоть слово дико, / Но мне ласкает слух оно»[39]. Ведь под этим влиянием были и Белый, и Блок очень сильно. В дневниках Блока — он же не просто антисемит, он расист был — встречается фраза «кровь желтеет».

В.П.: [Смеется]

К.К.: И у Белого тоже, кстати говоря, китайская тема в романах особенная. В «Петербурге» она присутствует. Мне кажется, что Сорокин сам заболел той болезнью, над которой он издевается.

В.П.: Если вы там находите или нащупываете какие-то подобные связи, то у Сорокина они стопроцентно на уровне бессознательного. Он сам никак это не связывает, нет. Если вы немножко с ним общались, то знаете, он человек не интеллектуальный. Он…

К.К.: …писатель.

В.П.: Он писатель, но у него совершенно невероятная абсолютно интуиция. На уровне бессознательного. Только культуролог или историк литературы может нащупать связи, о которых вы говорите.

К.К.: Последний, самый короткий и смешной вопрос. А Монах Рабинович[40] — китаец?

В.П.: [Смеется] Монах Рабинович — девушка.

К.К.: Хорошо, пусть девушка, но китайская? Как из стихотворения Гумилева?

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,

Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае

На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,

В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

А тихая девушка в платье из красных шелков,

Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,

С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,

Внимательно слушая легкие, легкие звоны?[41]

В.П.: Монах Рабинович — еврей, переводчик с китайского.

К.К.: Их в советской истории было немало.

Данная публикация — часть проекта «Восприятие и распространение китайского современного искусства в русскоязычном культурном мире», который поддержан грантом Министерства культуры Китая «Исследование культуры и искусства» (2017 год, номер проекта 17DH05). Я благодарю своих коллег по Сычуаньскому университету Чи Цзиминь и Цю Синь за возможность работать над этой темой.

[1] Pastor. Пастор. Тематический журнал. Выпуск восьмой. Кёльн: Издание Пастора Зонда, 2001.

[2] См., к примеру, политическую публицистику Льва Рубинштейна.

[3] См. «романтическое советизанство» (термин мой) Павла Пепперштейна, художника и писателя, о котором речь пойдет ниже.

[4] За расшифровку спасибо Галине Бабак.

[5] Песня «Москва—Пекин», музыка Вано Мурадели, слова Михаила Вершинина (1949).

[6] Евгения Владимировна Завадская (1930—2002) — востоковед и переводчик, автор книг и многочисленных статей по истории китайских литературы и искусства, а также о культурных связах Востока и Запада.

[7] Василий Михайлович Алексеев (1881—1951) — классик русского и советского востоковедения, академик АН СССР, переводчик с китайского. Подвергся преследованиям во второй половине 1930-х — конце 1940-х; в тот период было разгромлено советское востоковедение, многие ученики Алексеева были репрессированы, однако сам он избежал тюрьмы и казни.

[8] На столе в мастерской Виктора Пивоварова лежала книга: Алексеев В.А. Китайская литература. М.: Наука, 1978.

[9] Павел Пепперштейн (р. 1966) — российский художник и писатель, один из основателей арт-группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”». Пепперштейна относят к младшему поколению московских концептуалистов.

[10] Андрей Монастырский (р. 1949) — художник, поэт, писатель, один из отцов-основателей московского концептуализма.

[11] В публикации в журнале «Пастор» фамилия выдающегося русского востоковеда Федора Ипполитовича Щербатского (1866—1942) дана с ошибкой — «Щербацкой»: Монастырский А. О Востоке // Pastor. Пастор… C. 69.

[12] Ци Байши (1864—1957) — выдающийся китайский художник, каллиграф, особенно известны его акварели.

[13] Сюй Бэй-хун (1895—1953) — китайский живописец и график, учился в 1919—1928 в Европе, в 1934-м посетил СССР. После образования КНР — ректор Центральной академии художеств в Пекине и председатель Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства. Заложил основы современного китайского искусства и художественного образования на западный манер.

[14] Завадская Е.В. Ци Бай-ши. М.: Искусство, 1982.

[15] Милена Славицка (р. 1949) — чешский арт-критик, искусствовед, прозаик. Жена Виктора Пивоварова. Славицка и Пивоваров встретились в 1978 году в Москве; в 1982-м художник эмигрирует в Чехословакию и поселяется в Праге, где живет по сей день.

[16] Шитао (настоящее имя Чжу Жоцзи, 1642—1707) — китайский художник и каллиграф, писал теоретические тексты об искусстве. Книга Завадской о нем вышла в 1978 году: Завадская Е.В. «Беседы о живописи» Ши-Тао. М.: Наука, 1978. Представление Шитао о живописи (особенно так называемый принцип нерассуждающего письма «одной чертой») сформировались под сильным воздействием буддизма, хотя в конце жизни, в 1693 году, разочаровавшись в этой религии, он принял даосизм. Подробнее о Шитао в историко-культурном контексте раннего периода правления династии Цин см.: Hay J. Shitao: Painting and Modernity inEarly Qing China. (RES Monographs in Anthropology and Aesthetics). New York: Cambridge University Press, 2001.

[17] В этой части беседы Виктор Пивоваров под понятием «дзен» подразумевает обе версии этой школы буддизма — и, собственно, японскую, и китайскую («чань»). Уточнения — см. ниже.

[18] «Неогео», неогеометрический концептуализм — течение абстрактной живописи. Neo-geo иногда называют Neo-minimalism(неоминимализмом). Арт-критики отмечают, что «за вакханалией постмодернизма опять следует неоминимализм, неоаскетизм, “новое отрицание”, возвышенная бедность» (Pallasmaa J. Architecture inMiniature // Museum of Finnish Architecture. Helsinki, 1991. P. 1).

[19] Роман Опалка (1931—2011) — польский художник-концептуалист, известен своим проектом «Opalka 1965/1 — ∞», который состоял в том, что автор рисовал на холсте продолжающийся ряд натуральных чисел, от единицы и далее.

[20] Альбом — один из излюбленных жанров московских концептуалистов, в частности Виктора Пивоварова. Известны пивоваровские альбомы середины 1970-х — «Лицо», «Сад» и прочие.

[21] Ван Вэй (701—761 или 699—759) — классик китайской поэзии эпохи династии Тан, живописец, каллиграф, музыкант. В Советском Союзе были популярны стихи Ван Вэя в переводах Аркадия Штейнберга. Известен как основоположник древнекитайской пейзажной лирики и монохромного живописного пейзажа.

[22] Илья Кабаков (р. 1933) — один из главных представителей московской концептуальной школы. Пивоварова и Кабакова связывали многолетние тесные дружеские и творческие отношения.

[23] Кацусика Хокусай (1760—1849) — японский художник, иллюстратор, гравер. На Западе и в СССР большой популярностью пользовалась его серия пейзажных гравюр по дереву «Тридцать шесть видов Фудзи» (1830—1832) (на самом деле их сорок шесть; десять были добавлены художником несколько позже).

[24] Выставка Виктора Пивоварова «Урок китайского языка» в московской галерее «Вельта» (1998).

[25] Сюэ Тао (768—831) — одна из самых известных женщин-стихотворцев династии Тан. Бóльшую часть жизни провела в городе Чэнду (провинция Сычуань), где сейчас создан мемориал в парке Ваньцзянлоу, который разбит на месте ее дома и усадьбы. Сюэ Тао приписывают изобретение особого сорта бумаги.

[26] Уильям Блейк (1757—1827) — английский поэт, художник, гравер, издатель. Собственноручные издания его стихов с иллюстрациями, его графика и книжный дизайн оказали огромное влияние на следующие поколения поэтов, философов, религиозных деятелей, художников и музыкантов, от прерафаэлитов до Бенджамена Бриттена и Джима Моррисона, не говоря уже о создателях комиксов. Современники к работам Блейка не относились серьезно.

[27] Оргалит — твердая прессованная древесноволокнистая плита.

[28] Fluxus (от латинского fluxus — поток, течение) — модернистское международное артистическое движение, возникшее в 1950-е. Его основателем считается Джордж Мациюнас. К Флуксусу в разное время примыкали такие художники и музыканты, как Йозеф Бойс, Терри Райли, Карлхайнц Штокхаузен, Йоко Оно. Одним из важнейших принципов Флуксуса было использование в создании арт-объектов и музыкальных произведений вещей и звуков повседневной жизни — из оппозиции в частности так называемому «высокому искусству».

[29] Андрей Ерофеев (р. 1956) — российский искусствовед, куратор, с 1989-го по 2002 год работал в музее-заповеднике «Царицыно», собрав там огромную коллекцию современного искусства, позже — вместе с этой коллекцией — перешел в Третьяковскую галерею, где возглавлял Отдел новейших течений.

[30] Пивоваров В. Мое китайское // Pastor. Пастор… С. 107.

[31] Игорь Холин (1920—1999) — поэт, прозаик, важнейшая фигура послевоенной неподцензурной русской литературы. Виктор Пивоваров был одним из ближайших друзей Холина (и поэта Генриха Сапгира, которого с Игорем Холиным в свою очередь связывала сорокалетняя дружба).

[32] Пепперштейн П., Семенов Ю., Захаров В. Фантомное пространство// Pastor. Пастор… С. 53.

[33] Барт Р. Империя знаков. М.: Праксис, 2004.

[34] Альбом Виктора Пивоварова «Лисы и праздники» (2005) основан на мистификации: там разворачивается сюжет о существовании в Еврейской автономной области РФ некоего народа, который верит в культ Святых лис и имеет любопытную систему домашних праздников, представляющих собой причудливое смешение иудейских, православных и китайских обрядов.

[35] Павел Пепперштейн — сын Виктора Пивоварова.

[36] К примеру, картины с названием «Лиса в заснеженном городе» (2005), более ранние работы «Монах и лиса» (1989).

[37] Справедливости ради отметим, что десять лет назад в интервью Алексею Плуцеру-Сарно Пивоваров говорил о лисах и Китае несколько по-иному: «После того, как я уже сделал альбом “Лисы и праздники”, один из моих московских гостей пролистал его и, ахнув, спросил: “А вы читали Пелевина?”. Об этом писателе я тогда ничего не знал. Он пообещал мне прислать его книгу, которую я впоследствии прочел с огромным удовольствием. Я, конечно, не могу соперничать с Пелевиным, который является знатоком Китая и часто туда ездит. Но я, например, знаю новеллы Пу Сун-Лина и китайские сказки. Но дело же не в этом. Лисы не связаны конкретно напрямую с китайским фольклором или китайской литературой. Ведь, как я уже сказал, я полагаюсь в своей работе в большей степени на интуицию и еще на те немногие культурные источники, которые я знаю» (https://plucer.livejournal.com/77225.html).

[38] См. также: «Второе обращение было связано с работой над графическим циклом, который называется “Зимний путь”. Я работал над ним примерно в 1984—1985-м. Тогда совсем немного времени прошло после моего переезда из Москвы в Прагу. И с такой тривиальной точки зрения, можно сказать, что это был ностальгический цикл. Мне хотелось запечатлеть образ России так, как я ее вынес сам в себе. И образ этот у меня формировался вокруг двух слов: “снег” и “сон” — я рисовал заснеженные равнины с такими небольшими человечками, которые затеряны в этих пространствах, а лиса как герой появилась потому… Надо сказать, что лиса, которую рисую я, она очень отличается от лисы восточной и связана больше с русским фольклором. Иногда в сказке лиса попадается, конечно, коварная, но лисичка-сестричка — ласково к ней обращаются, поэтому в моих лисах только иногда демоническое начало проступает, а так они достаточно позитивные» (Новикова Е. «С неба упала лиса». Беседа с Виктором Пивоваровым (http://eclectic-magazine.ru/xudozhnik-viktor-pivovarov-intervyu/)).

[39] Стихотворение Владимира Соловьева «Панмонголизм» (1894).

[40] Герой ряда произведений Пивоварова — от «Сутры страхов и сомнений» (2005), где Монах Рабинович изображен стоящим на голове, и каталога выставки «Едоки лимонов» (2005, там опубликовано его письмо) до «Садов Монаха Рабиновича», живописного цикла 2013 года. «Я именно настаиваю на абсурдном утверждении, что я не являюсь автором “Садов”, что их автор — Монах Рабинович» (Виктор Пивоваров. Сады Монаха Рабиновича. Berlin: Arbor vitae, 2015. C. 13).

[41] Из стихотворения Николая Гумилева «Я верил, я думал…» (1911).