Журнальный клуб Интелрос » Неприкосновенный запас » №127, 2019

[стр. 200—222 бумажной версии номера]

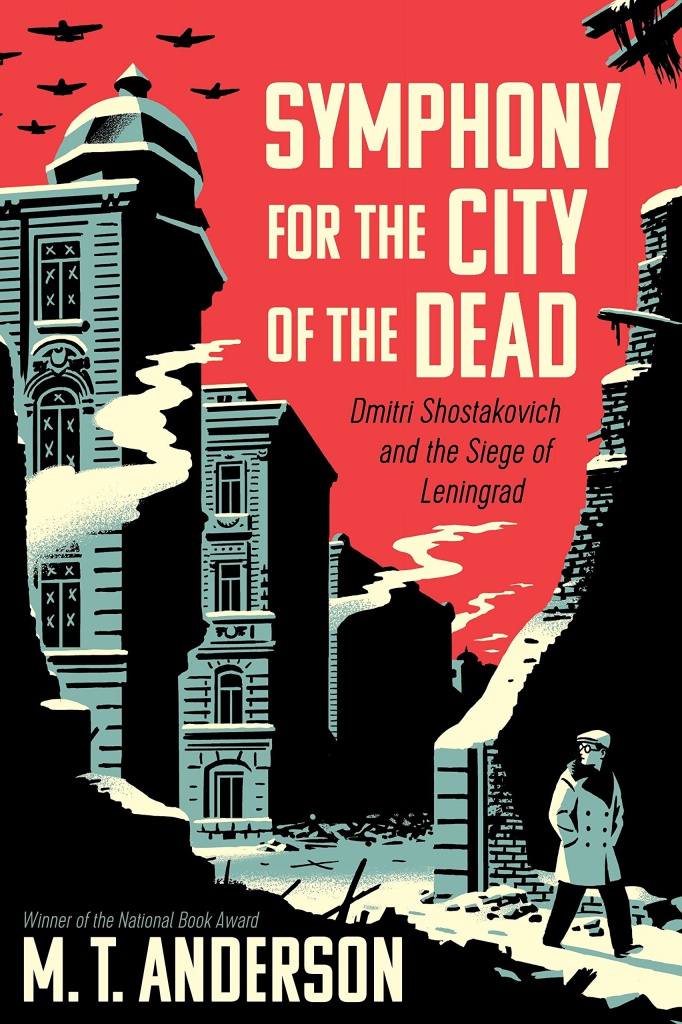

Symphony for the City of the Dead. Dmitri Shostakovich and the Siege of Leningrad

Matthew Anderson

Somerville: Candlewick, 2017. – 464 p.

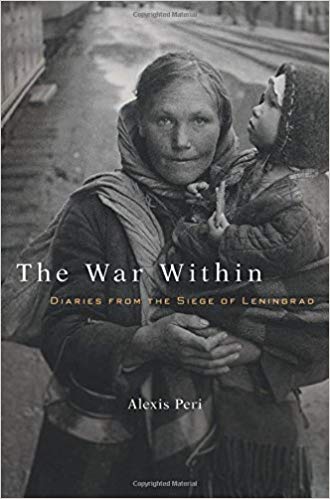

The War Within: Diaries from the Siege of Leningrad

Alexis Peri

Cambridge: Harvard University Press, 2017. – 384 p.

В 2019 году отмечается 75-летие окончания Ленинградской блокады. Несмотря на продолжающиеся, причем порой весьма острые, дискуссии, касающиеся тех или иных нюансов одной из главных трагедий Второй мировой войны, безусловным остается то, что на протяжении 871 дня в отношении многомилионного города целенаправленно осуществлялась акция геноцида. Хотя накануне очередной «круглой» даты этому беспрецедентному историческому событию было посвящено довольно скромное, на мой взгляд, число книг, в их ряду все же появились очень достойные работы. На две из них, абсолютно разные как по стилю написания, так и по предложенному читателю ракурсу, стоит обратить особое внимание.

Работа «Симфония для мертвого города: Дмитрий Шостакович и блокада Ленинграда» вышла из-под пера Мэттью Андерсона – известного американского писателя, получившего в 2006 году Национальную книжную премию. Это серьезная публикация, насыщенная уникальными фотографиями и архивными документами. Фактически это биография гениального композитора, вписанная в хроники погибающего города. Другая книга – «Война внутри: дневники Ленинградской блокады», написанная бостонским профессором Алексис Пери и удостоенная престижных наград, среди которых премия Пушкинского дома 2018 года, – больше напоминает докторскую диссертацию, в которой анализируются десятки блокадных дневников. Академизм при этом не делает работу менее интересной: автор мастерски перерабатывает собранный материал, делая его доступным и увлекающим – несмотря на чудовищный характер сюжета.

Обе публикации объединены общей мыслью: прошлые события не существуют вне человека, они открываются нам только личностно – через восприятие людей, для которых они стали частью жизни. История не может быть для всех одинаковой; лишь многократно пропустив ее через индивидуальные эмоции и оценки, можно получить более или менее цельную и правдивую картину. Соответственно, на вопрос, может ли быть две правды, приходится отвечать утвердительно; более того, их отнюдь не две – их гораздо больше.

«Симфония для мертвого города» начинается с 1906 года, даты рождения Дмитрия Шостаковича, когда Ленинград значился еще Петербургом. Автора интересуют вопросы: каким именно город пришел к блокадным дням, какой путь был им пройден и что происходило с ним в этом пути? Поэтому создаваемое Андерсоном полотно весьма масштабно. «Война внутри», напротив, представляет собой исторически «точечное» повествование: она посвящена исключительно блокадным дням, месяцам и годам, где о «жизни до» можно узнать лишь мимоходом, из нередких отсылок к прошлым временам, которые делают замерзающие и голодающие авторы дневников. Но так или иначе обе книги погружают читателя в трагедию, постигшую жителей советского мегаполиса, прологом к которой стала немецкая секретная директива № Iа 1601/41:

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ» [1].

Мэттью Андерсон называет свое произведение «сказкой о Дмитрии Шостаковиче и его любимом городе» (р. 20). По словам Андерсона, именно «Ленинградская симфония» гениального композитора, созданная в невыносимых условиях, вдохновила город выстоять в немецком окружении. Более того, эта музыка пробудила всеобщее сочувствие к стране, которая прежде у многих в мире вызывала отторжение. Кроме того, Шостакович в интерпретации автора книги становится мощным экзистенциальным символом: его жизнь в блокадном Ленинграде доказывает, что человеческий дух способен выжить даже в обстоятельствах, которые, как представляется, для его существования совершенно непригодны. «В мировой истории было очень мало таких композиторов, чья музыка и жизнь столь точно отразили бы испытания и триумфы целой нации», – пишет Андерсон (р. 18). Довольно обстоятельно рассказав о дореволюционных годах Шостаковича, книга переносит читателя в годы, когда погрязшая в страхе и доносительстве страна активно занимается формированием «нового советского человека». Под звуки могучей поступи социализма герой повествования занимается в пропахшей капустой консерватории, преуспевает как в игре на пианино, так и в сочинении музыки, увлекается экспериментальным театром, влюбляется, заводит семью и пытается (в основном безуспешно) спасать друзей из-под катка пропагандистской машины. Автор виртуозно вплетает судьбу своего героя в перипетии общественной и политической жизни.

Вдохновляемая на первых порах революционными надеждами музыка Шостаковича постепенно становилась другой – как, впрочем, и сам ее сочинитель. Перед войной, видя, как его родственников и друзей увозят в «черных воронках», композитор, поочередно то восхваляемый, то поносимый советскими властями, жил в вечном страхе перед тем, что однажды НКВД постучится и в его дверь. Кем же он был, – вопрошает Андерсон – советским пропагандистом или тайным инакомыслящим? В книге нет ответа на этот вопрос; однако, объясняя собственную увлеченность судьбой Шостаковича, автор отмечает, что жизнь его героя была опытом противостояния той редукции индивидуальности, на котором воздвигалось советское государство. Но, хотя коллективное «мы» – «советский народ» – доминировало в большевистской пропаганде, для одной личности все-таки делалось исключение: речь идет о Сталине. В книге доказывается, что именно его просчеты и ошибки, которые советская система была не в состоянии исправить, в конечном счете поставили Ленинград на грань гибели. В книге приводится фрагмент мемуаров Шостаковича, где композитор говорит о том, что Гитлер лишь завершал разрушение города, над которым прежде успел поработать Сталин.

Это наблюдение позволяет перекинуть своеобразный «мостик» ко второй рецензируемой здесь работе, поскольку ужасы, обрушившиеся в блокаду на ленинградцев, так и останутся непонятыми до конца, если не учитывать, из-за чьей недальновидности, глупости или самонадеянности город оказался в убийственном кольце. Согласно интерпретации Андерсона, Сталин одновременно и боялся Гитлера, и восхищался им. Более того, он не верил, что фюрер способен нарушить данное слово. Автор солидарен с Александром Солженицыным в том, что на протяжении всей жизни советский вождь верил только одному человеку – и этим человеком был Гитлер.

«Здесь, похоже, было своеобразное соперничество, что-то вроде менталитета школьного хулигана, заставлявшего Сталина завидовать Гитлеру; советский диктатор желал произвести впечатление на германского фюрера, хотел победить его, но при этом верил в какое-то братство диктатур» (р. 142).

В Кремле не рассчитывали на то, что «третий рейх», который уже участвовал в битве за Британию на западе, откроет еще один фронт на востоке. Более того, Сталин не исключал и собственного превентивного нападения на нацистскую Германию. Комбинация этих неверных расчетов и сделала город на Неве абсолютно беззащитным; ему не помог даже перенос государственной границы, увенчавший крайне тяжелую для Москвы советско-финскую войну. Город и его обитатели были обречены на невиданные в новейшей истории испытания.

О встрече ленинградцев с запредельным опытом рассказывает вторая из упомянутых выше книг. Алексис Пери, историк-русист, занимается блокадой, опираясь на иную методологию и иной материал. Она работает с персональными свидетельствами, оставленными блокадниками: основу ее размышлений составили полторы сотни ленинградских дневников военных лет, основная часть которых прежде не публиковалась. Каждый из этих документов не похож на другие, но автор классифицировала их, выделив основные вопросы, освещаемые авторами и перекрывающие их возраст и пол, происхождение и социальное положение, а также отношение к советской власти. С позиции Пери, дневники должны анализироваться не только с точки зрения того, о чем в них повествовалось, но и того, почему это делалось. Понятно, что в городе, изолированном от всего мира, вести дневник было непросто: бумага, чернила, ручка были почти таким же дефицитом, как и хлеб. Тем не менее люди из последних сил старались делать это, поскольку ведение дневниковых записей позволяло им решать острые экзистенциальные проблемы. Фактически это был один из способов выживания – позже некоторые блокадники откровенно говорили, что брались за перо, чтобы не лишиться рассудка.

Однако, когда война завершилась, советское государство постаралось монополизировать память о блокаде; одним из следствий этого стало удаление дневниковых источников на задний план, поскольку они далеко не во всем вписывались в официальный нарратив. Профессор Пери подробно останавливается на причинах этого явления. По ее мнению, голод, изоляция и страх смерти полностью вытеснили из сознания людей идеологические мотивы, поскольку «всепобеждающее учение марксизма-ленинизма» ни в какой мере не помогало погибающим ни выживать, ни оценивать смысл своих страданий. «Мы живем примитивной жизнью дикарей на необитаемом острове, отрезанном от остального мира», – писал один из ленинградских мемуаристов (р. 39). Для идеологии в такой вселенной просто не оставалось места. Именно это обстоятельство делало дневники непригодными для того, чтобы стать документальной основой триумфальных повествований послевоенной поры. Кстати, некоторые из блокадников заранее предвидели будущий конфликт своих жизнеописаний с официальной идеологией. Так, цитируемый автором Георгий Князев – академик-историк, написавший в 1941--1942 годах 800-страничный дневник, – с самого начала понимал, что его будущий мемуарный труд будет отличаться от предварительных дневниковых записей: «То, что я напишу в форме мемуаров, – отмечал он, – будет далеко от того, через что мы на самом деле сейчас проходим» [2]. По словам Князева, начало блокады отметило эпохальный сдвиг, который затмил большевистскую революцию 1917 года и создал новую «нулевую эпоху». Большевики, придя к власти, намеревались построить новую цивилизацию: они рассчитывали на появление человека нового типа, отличающегося от предшественников физически, морально и интеллектуально. После того, как голод начал калечить тело, душу и разум ленинградцев, такой человек действительно появился. Беспредельный ужас происходившего в Ленинграде, по словам Пери, сформировал новую породу людей – блокадников, «новый мир» которых был полнейшей противоположностью большевистского идеала. И уже тогда стало ясно, что после войны советской власти придется что-то со всем этим делать.

Первоначально, однако, расчеты государственных пропагандистов были совсем иными. В этой связи Алексис Пери указывает на малоизвестный факт, объясняющий относительную массовость блокадных мемуаров. Одна из причин, по которой многие ленинградцы вели в блокаду личные записи, заключалась в том, что их специально просили об этом партийные органы. Еще в ноябре 1941 года один из райкомов призвал местных жителей письменно фиксировать свой опыт, чтобы передать его потомкам. Инициативу подхватили на общегородском уровне, а ленинградский обком учредил специальную комиссию по сбору блокадных мемуаров, предварительно снабдив ее инструкциями о том, какая информация должна содержаться в дневниковых записях граждан. Как указывал один из партийных секретарей, дневники прежде всего должны быть «социально полезными» (p. 37). Более того, один из членов комиссии предложил, чтобы официальные лица периодически просматривали дневники, убеждаясь в том, что те точны и правдивы, и одновременно «замеряя» состояние общественной морали. Все это происходило спустя три месяца после окружения города.

Пери напоминает, что в общей сложности в Ленинграде погибли от полутора до двух миллионов человек, что составило 40% довоенного населения города. По ее словам, это число погибших примерно равно общему числу американских военных, павших во всех войнах, которые США вели между 1776-м и 1975 годом. Она сочувственно цитирует историка Джона Барбера, который писал: «Ленинград пережил величайшую демографическую катастрофу, когда-либо случавшуюся с городом за всю историю человечества» (р. 27). До снятия осады в 1944 году на город были сброшены более 100 тысяч авиационных бомб и выпущены около 150 тысяч артиллерийских снарядов. Это привело к масштабному разрушению городской инфраструктуры, жилого фонда, промышленности и транспорта. Мегаполис, оставшийся без воды, света и отопления, почти сразу же ощутил дефицит продовольствия. Особое внимание автор обращает на то, что из-за глупости советских властей, собравших все запасы продовольствия в единственном месте – на Бадаевских складах, – немецкая авиация за два сентябрьских дня 1941 года смогла уничтожить почти все городское продовольствие. Продуктовые баржи, отправляемые потом через Ладогу, методично уничтожались врагом: в город прибыли только 10% всех поставок. Именно эта ситуация и породила основные эксцессы блокады. Военный совет Ленинградского фронта был вынужден сокращать пайки пять раз: с сентября по ноябрь 1941 года нормы еды были снижены на 80%. К ноябрю две трети населения получали около 125 граммов хлеба в день, причем, как отмечается в дневниках, даже эта мизерная норма выдерживалась не всегда. Восполняя нехватку зерна, власти приказали хлебозаводам добавлять в выпекаемый хлеб солод, опилки, коноплю и целлюлозу – в некоторые периоды наполнители составляли более 50% от массы буханки. К тому времени фашистские бомбардировки и обстрелы прекратились. Автор поясняет: пришла необычайно суровая зима, заставившая Гитлера поберечь силы, предоставив довершить дело голоду, «заставив Ленинград поедать себя» (p. 6). И действительно, тела умерших от недоедания порой становились пищей для кого-то из живых. Жуткие случаи каннибализма упоминаются во многих дневниках, и Пери пишет об этом.

Именно в этих нечеловеческих условиях писательство, изначально навязанное партией, стало для блокадников внутренним сражением против физического истощения и психического срыва. И если в начале окружения, летом и осенью 1941 года, авторы многих дневников скрупулезно фиксировали сводки с фронта, надеясь на военный прорыв, выражали доверие, поддерживали партийно-советское руководство и лично «отца народов» (ведь дневники должны были потом поступать «на проверку»), то к зиме 1942-го они уже не обращали внимания ни на осаждающие войска, подошедшие почти вплотную к городским окраинам, ни на городское начальство. Их составители теперь вели сугубо свои, персональные маленькие войны – сражения за то, чтобы остаться в живых там, где выжить почти невозможно. Дискурс дневников стал предельно универсальным: в них озвучивались фундаментальные вопросы о состоянии человека в пограничной ситуации. В этом отношении, отмечает Пери, их записи перекликаются с дневниками жертв Холокоста.

Физическая и психическая изоляция, вызванная окружением, обеспечила авторам блокадных дневников определенную независимость мышления, а также уникальный взгляд на советское общество. Дневники, не раз подчеркивает Пери, не были антисоветскими: многие их авторы даже в голоде и холоде оставались убежденными коммунистами. Тем не менее, поскольку блокада в этих текстах изживалась посредством символов, представлений, образов довоенной поры, блокадники, сами иногда того не понимая, подвергали ревизии ключевые аспекты советской идеологии. К концу повествований практически во всех дневниках большевистские принципы и практики оказывались предметом критики. Город продолжал жить и умирать под руководством советских и партийных органов. Советская власть была и тем фоном, на котором происходило осмысление страданий, голода и утрат. Соответственно, ей и выносился приговор – явно или неявно.

В каждой из рассмотренных здесь книг рассказывается как о силе, так и о слабости человека. Несомненно, в работе Андерсона прославляется присущая Шостаковичу воля к творчеству. Оставаясь в блокадном городе, композитор продолжал творить, несмотря на изнурительный и непривычный для музыканта физический труд, а также потерю друзей и близких. В перерывах между ночными дежурствами в пожарной охране и рытьем окопов, полуголодный и ослабленный физически, Шостакович уединялся в доме Бенуа на Каменноостровском проспекте, чтоб продолжить работу над своей Симфонией № 7. Он продолжал трудиться над «Ленинградской симфонией» и после того, как вместе с семьей в 1942 году был эвакуирован из гибнущего города. Премьера Седьмой симфонии состоялась в Куйбышеве; почти в то же время ее партитуры были отправлены в Лондон и Нью-Йорк, где это сочинение исполнили местные оркестры. Самой пронзительной, однако, стала премьера, состоявшаяся в самом осажденном Ленинграде, где симфонию исполнил оркестр из едва стоящих на ногах от слабости музыкантов. Ее транслировали репродукторы по всему городу, причем трансляцию слышали и немцы. Это был момент торжества человеческого духа. Гений Шостаковича, пишет Андерсон, подарил погибающему городу надежду – и многим действительно помог выжить.

Но, вспоминая об этом, нужно помнить и о другом. Не все вывезенные из Ленинграда смогли, подобно Шостаковичу, вернуться к жизни. Пери рассказывает о женщине, которая, как и многие, вела дневник, дожила до эвакуации, но умерла от разрыва сердца, едва ступив на мирную землю. В лучшее будущее удалось поверить не всем – и не все прошли через блокадные испытания, оставшись людьми. «Дорога жизни», ежедневный героизм, самопожертвование тех, кому уже нечем было жертвовать, соседствовали с низостью и предательством, мародерством и каннибализмом. Одни в холоде и голоде, сидя над дневниками, пытались не дать лишениям сломить себя, неустанно повторяя: «Что бы ни случилось с тобой, ты не одинок» (p. 292); другие в это же время, сдавшись, ради коробка спичек и куска хлеба совершали немыслимые поступки. Авторы обеих книг напоминают нам об очевидном: эпитет «героическая» к Ленинградской блокаде, взятой в целом, едва ли применим – героями могут быть только отдельные люди, и многие жители голодного города действительно таковыми были. Но были и другие, чьи жизни тоже вплетены в полотно блокады. Историческая правда не всегда бывает приятной – но, если пытаться ее подчищать, вместо правды получится миф. А именно это, как кажется, по-настоящему оскорбляет память тех, кто погиб тогда в блокадном кольце.

Реза Ангелов

Plebeian Modernity. Social Practices, Illegality, and the Urban Poor in Russia, 1905–1917

Ilya Gerasimov

Rochester: University of Rochester Press, 2018. – 275 p.

Книга Ильи Герасимова посвящена «молчаливому большинству», «людям без истории», живущим в российских городах начала ХХ века, а точнее, в период между двумя революциями – 1905-го и 1917 годов. В центре исследовательского внимания – «низшее сословие», «плебейское общество» (принципиально важно сразу подчеркнуть, что эти термины используются без каких бы то ни было негативных коннотаций). «Плебейское общество» для Герасимова -- это условное обозначение большинства городского населения, у которого не было ни общего группового имени, ни общей субъектности. Важность такой терминологии, как объясняет автор (отталкиваясь от рассуждений на подобные темы Мишеля Фуко, Гаятри Чакраворти Спивак, Ролана Барта, Эдварда П. Томпсона) в том, чтобы подчеркнуть существование асимметричной дуальной системы, в которой ведущую роль играли «высокая» культура и «высшее» общество. Именно последнее создавало социальные нормы и модели поведения, которые общество «плебейское» старалось имитировать, будучи принципиально неравным партнером в производстве общественных дискурсов, лишь используя их элементы для самовыражения в ситуации контакта с властями (p. 53). Иными словами, для «плебейского общества» основным способом коммуникации были не тексты, но само поведение людей, их реакция (часто не словесная, а телесная) на те или иные ситуации.

Как собрать материалы о таком поведении и как их анализировать? Как понять логику поведению тургеневского Герасима? Именно этот литературный персонаж избран автором в качестве отправной точки для методологической рефлексии. Прежде всего, по мнению историка, исследователю принципиально важно принять инаковость изучаемого им мира, в полной мере осознать сложность разговора о социальной сфере, функционировавшей по иным, недискурсивным, правилам. Наконец, как разрешить проблему источников, созданных в рамках «высокой» культуры, при отсутствии текстов, рождавшихся «снизу»? Когда и каким образом человек из низов попадал в поле внимания «высокой» культуры? Прежде всего, когда он нарушал закон или совершал иное девиантное (с перспективы нормативной культуры) деяние. Соответственно, основными источниками исследования стали полицейские отчеты, судебные материалы и периодические издания. Во всех этих источниках Герасимова интересовала в первую очередь регистрация действий и жестов членов «плебейского общества», а также фиксация их реакций на определенную ситуацию. В данном контексте автор предлагает интересный источниковедческий анализ полицейских документов в их локальных разновидностях, работает с доносами и анонимками с угрозами, сохранившимися в полицейских материалах, анализирует матримониальные объявления.

При этом, что принципиально важно, автор последовательно рефлексирует над собственным языком, подвергает сомнению кажущиеся самоочевидными категории описания – такие, как «этничность», «преступность» или даже «модерность».

В этой связи чрезвычайно любопытен поставленный в книге вопрос: что изменилось бы, будь Герасим, например, татарином или старообрядцем? Дабы ответить на него, в книге проанализированы массивы документов из четырех крупных городов Российской империи: Казани, Нижнего Новгорода, Одессы и Вильно (Вильнюса). Исследователь отталкивается в своих рассуждениях от важного тезиса, что даже при наличии периферий в Российской империи фактически не было очевидного гомогенного ядра, а многообразие вероисповеданий и языков было одной из важных особенностей имперского строительства. Если в Нижнем Новгороде, согласно всеобщей переписи 1897 года, 94% населения назвали родным языком «великороссийский», то в Казани этот показатель составлял 73%, в Одессе – едва достигал 49%, а в Вильно – не более трети населения (после «еврейского», то есть идиша, и польского).

Насколько дискурсивные попытки сформулировать и заострить «национальный вопрос» (хорошо известные в контексте событий 1905 года и последующих лет) влияли на низшие сословия? Всегда ли любой конфликт с участием людей разного вероисповедания или языка стоит описывать в категориях этнической вражды и ксенофобии? Герасимов убедительно показывает «радикальный разрыв» между дискурсом этно-религиозного неприятия (довольно часто используемого для описания уже случившегося конфликта и, соответственно, самооправдания) и повседневными практиками – такими, как выбор наемных работников, арендаторов или сексуальных партнеров (р. 26–27). В то же самое время, как показывает автор, в отдельных контекстах этно-религиозная принадлежность начинала играть важную роль. В частности, все без исключения жертвы (речь идет именно об убийствах, а не о других преступлениях) еврейских преступных группировок в Одессе были евреями (р. 115–119).

Физическое насилие как носитель особого значения, как способ коммуникации (по Антону Блоку) – одна из ключевых социальных практик «плебейского общества», внимательно проанализированных автором. Одна из ключевых, но не единственная. Еще одна реконструированная Герасимовым практика – «патриархальность», то есть имитация жизнедеятельности по правилам воображаемого архаичного социального устройства. Слово «имитация» в данном случае ключевое. По мнению историка, именно имитационная, декоративная «патриархальность» (с ее религиозной правоверностью, этнической чистотой и главенствующей ролью мужчин) сознательно использовалась жителями поликультурного имперского Вильно для избегания потенциальных конфликтов на почве актуализированных модерной политикой «национальных» дискурсов (р. 85–87, 172). Третья важнейшая практика – «золотая середина» (the middle ground, концепт Ричарда Уайта), то есть состояние взаимоотношений и диалога между историческими акторами, пытающимися преодолеть глубокую культурную пропасть и социальные барьеры ради сосуществования (р. 58).

Что произошло с «имперским плебейским обществом» после распада Российской империи? Как оно отреагировало на революции 1917 года? Эти важнейшие вопросы автор рассматривает в блестящем эпилоге под выразительным названием «Герасим у власти». По мнению историка, в 1917 году массы отвечали только на лозунги, сформулированные на языке прямых действий (р. 173). То есть феноменальный успех большевиков во многом опирался на ту безошибочную интуицию, с которой Ленин «взял на вооружение» (в данном контексте этот советский штамп очень уместен) недискурсивный язык «плебейского общества», ориентированного на телесные социальные практики. Именно большевики научились говорить на понятном массам языке, и именно им удалось удержать власть (в данном контексте любопытен вопрос, которого автор не касается в эпилоге: насколько этот успех имел регионально-этнические особенности, например, в контексте событий на Украине, в Польше или в Грузии).

Герасимов предлагает под новыми советскими идеологическими вывесками разглядеть продолжение прежней дореволюционной жизни. Вопреки привычке думать о большевистской революции как о кардинальном разрыве с прошлым («до основанья, а затем») – кстати, одному из ключевых посылов советской пропаганды. Автор подчеркивает, что «советским обществом управляли недавние члены имперского плебейского общества, используя механизмы, наработанные внутри последнего», а само раннесоветское общество было очень похоже на дореволюционное городское «плебейское общество» (р. 184–185). По мнению Герасимова, «вопреки утверждениям сталинской пропаганды большевистский режим не произвел радикальных изменений социального ландшафта и правил игры для главной своей опоры -- городских низов» (р. 186). Более того, именно эта социальная инерция объясняет выживание советского общества в ходе сталинского эксперимента – выживание, ставшее возможным во многом благодаря все той же «золотой середине», «патриархальности» и насилию, а также эгалитаризму, терпимости к многообразию и креативности в приспособлении к меняющимся социальным условиям. Она же объясняет «выживание» (воспроизводство) и самогó, исключительно жестокого, сталинского эксперимента. Однако уже в 1950-е происходит «стремительная дезинтеграция плебейского общества» (р. 189), что в долгосрочной перспективе открывает путь к появлению оппозиции к режиму и падению СССР.

Заканчивается книга утверждением, что Герасим жив и в наше время! Чем, как не отличным от позиции активных образованных участников публичной сферы видением мира, можно объяснить Brexit, электоральную победу Дональда Трампа или, если угодно, Владимира Зеленского? Тяжело спорить с выводом Герасимова о том, что «будущее наших обществ зависит от успешности нахождения способа коммуникации с Герасимами ХХІ века или как минимум от признания их существования и их особой рациональности» (р. 191).

Подводя итог, хочу сказать, что книга Ильи Герасимова дарит внимательному, заинтересованному читателю редкое в наше время наслаждение от академического текста. Виртуозно сочетая в себе теоретическую глубину и серьезные архивные исследования, не впадая ни в крайность «чистой фактографии», ни в ловушку «отвлеченного теоретизирования», она является серьезной попыткой разглядеть внедискурсивные социальные практики «молчаливого большинства», систематизировать и проанализировать их. При этом автор всегда внимателен к контексту и собственному исследовательскому языку, что позволяет ему создать убедительный и многогранный исторический нарратив.

Андрей Портнов

«Простите, дорогие папа и мама». Родители, дети и борьба с подростковыми самоубийствами в России конца XIX – начала ХХ века

Александр Лярский

СПб.: Крига; Победа, 2017. – 600 с.

Вслед глядит кощунственная смерть

С детских лиц кладбищенской аллеи:

«Некому нас было пожалеть,

Может, после смерти пожалеют...»

А о том, как беспощадна смерть,

Без-образ-на! – дети не узнают,

Просто им хотелось улететь

С той земли, где их не понимают.

Елена Никифорова

Первая обязанность историка – не рассматривать свой сюжет, а изобрести его. Такая вольная история, освобожденная от условных границ, будет полной историей.

Поль Вен

Культурно-историческая суицидология в России вслед за двумя фундаментальными работами [3] пополнилась весьма добротным и во многом необычным исследованием. Речь идет о расширенной и существенно переработанной версии первого издания книги Александра Лярского о школьных самоубийствах на рубеже XIX–XX веков [4]. В предисловии к тому изданию Наталия Лебина назвала своего ученика, написавшего «более чем историческую» книгу, смелым и отважным исследователем, готовым «с почти безрассудной решимостью» заняться изучением феномена ученических самоубийств. Зная и другие труды Александра Лярского, могу подтвердить, что в словах его научного руководителя не было ни тени комплиментарных преувеличений – автор недавно вышедшей книги, несомненно, талантливый, размышляющий, пытливый и честный историк.

Тема подросткового и юношеского суицида во времена общественных разломов (на материалах 1920-х) мне также близка, хотя и не стала предметом специального изучения. Поэтому могу оценить высочайший уровень смелости и ответственности автора, решившегося на такое изыскание. Дело в том, что исследователю-историку по теме суицида «вообще», кроме профессиональных качеств историка, невольно приходится стать медиком, психологом, психиатром, социологом, антропологом и статистиком в одном лице. Тот же, кто изучает детские самоубийства в ушедшие эпохи, должен, кроме этого, хорошо разбираться в вопросах истории, культуры и социологии детства, антропологии детства и школы, возрастной психологии и педагогики и так далее. Здесь не только недостаточно, но и крайне вредно находиться «в плену» известной работы Эмиля Дюркгейма о самоубийстве. Представляется, что именно широкая эрудиция и глубина специальных знаний Лярского позволили ему объемно и предельно четко обозначить предметное поле своего исследования:

«Самоубийство учеников и рефлексия по этому поводу могут быть представлены как некое поле, в котором особенно явно сталкивались, в силу остроты рассматриваемой проблемы, мир детей и мир взрослых, точнее, реальный мир детей и представления взрослых о нем. А значит, в этом поле возможны обстоятельное изучение принципов взаимодействия поколений как внутри, так и вне образовательных структур, родительских и экспертных сообществ, а также исследование тех представлений о молодом поколении, которые были основой этого взаимодействия. Очевидно, эти проблемы можно было бы изучать и на других примерах, но сам характер вопроса о самоубийстве, его экзистенциальная значимость позволяет ярко высветить некоторые особенности системы межпоколенческого взаимодействия в России начала ХХ в.» (с. 9–10).

Автор подробно перечисляет всех, кто входит в конструируемый им мир взаимоотношений взрослых и детей:

«Дети – это прежде всего школьники: гимназисты и гимназистки, реалисты и учащиеся прогимназий или – гораздо реже – ученики начальных школ, т.е. категория и возрастная, и социальная. Взрослые – это педагоги, врачи, публицисты и чиновники, т.е. специалисты, которым приходилось сталкиваться с проблемой суицида, а иногда это несчастные и недоумевающие родители, чье присутствие редко, но проявляется в документах. Они пытались понять мотивы детского поведения, выявить глубинные причины самоубийств в русской школе и как-то предотвратить их дальнейший рост» (там же).

Александр Лярский неоднократно подчеркивает, что его исследование направлено не на изучение самого феномена школьных самоубийств, но на познание тех человеческих взаимоотношений и форм рефлексии, которые проявляются при анализе этого феномена. По всему тексту книги ощущается, что гирцевское «насыщенное описание» для автора не просто общепринятый термин, он на практике подтверждает усвоение одного из базовых принципов американского антрополога, что «физический мир – это не физика и что “Комментарий к «Поминкам по Финнегану»” – это не “Поминки по Финнегану”» [5]. Для него, как и для Франклина Анкерсмита, «действительный интерес в истории представляет интерпретация» [6]. Проводя в своем исследовании по сути антропологические интерпретативные процедуры, Лярский при этом предельно четко формулирует специфику труда историка, занимающегося суицидологией, чем демонстрирует свою приверженность конструктивистскому подходу:

«Дело в том, что историк не имеет дело с самоубийцами – он имеет дело с текстами о самоубийствах. Как бы “кровожадно” это ни звучало, но если для самоубийцы с выстрелом все заканчивается, а для социолога или медика начинается, то для историка все начнется лишь тогда, когда сделают свое дело и самоубийца, и медик, и социолог, и бюрократ, поскольку перед историком самоубийство предстанет лишь в виде комплекса документов, отражающего совокупность взаимосвязей конкретного поведенческого акта с окружающим миром. Изучая документы, исследователь фактически имеет дело с реакцией среды на то или иное поведение, причем эта реакция не меньше зависит от свойств среды, чем от изучаемого казуса. Сам факт самоубийства или покушения на него чаще всего бесспорен, но его причины и их интерпретация предстают перед нами в виде точки пересечения различных взглядов на проблему» (с. 10–11).

Внимательный читатель обнаружит в книге многие мейнстримные аспекты современного социо-гуманитарного знания, собранные в понятиях «гендер», «сексуальность», «идентичность», «рефлексия», «практики», «дискурс», «эмоции». Однако это не банальная дань автора моде, когда за расхожим термином порой не видно явления, одно сплошное наукообразие. Лярский пытается (и ему это зачастую удается) проникнуть в суть проблемы в разных ее ипостасях, отсюда и столько ракурсов рассмотрения. По всему видно, что он не просто формально освоил язык современного научного нарратива, но и свободно «думает» на нем. Выражаясь словами Поля Вена, Лярский не искушается «методическими излишествами», не пытается «переиначить непосредственное восприятие», напротив, он «не притворяется, что не понимает того, что понимает» [7]. К слову, несомненная ценность книги историка из Санкт-Петербурга для современной историографии состоит также в том, что это одно из достаточно редких произведений, где междисциплинарные теории и методологические подходы нашли свое воплощение в конкретном исследовательском опыте историка.

Автор четко оперирует источниками – «сырьем для историка» [8] – для производства интерпретаций, задействовав в основном два приема исторического исследования: описание и анализ (нарратив применяется реже, в основном на микроуровне). У него свой, релевантный и достаточно подробный вопросник к источникам. Основным видом источников является статистика школьных самоубийств, официальная (собранная Министерством народного просвещения) и неофициальная («частная», «альтернативная», собранная «независимыми» исследователями). Причем ни та ни другая не только не берется автором слепо на веру по причине их фрагментарности и неполноты сведений – они в принципе не являются для него самоценными. Статистика для Лярского – всего лишь инструмент в умелых руках историка, не более:

«Опираясь на эти материалы, исследователь может переходить с уровня статистики на уровень рефлексии экспертов и современников, с уровня рефлексии на уровень казуса, а от казуса возвращаться к статистическим материалам, снабжая исследование многообразными контекстами. Переплетение этих уровней анализа дает возможность говорить не только об общих и безличных, но и о максимально конкретных, персональных историях» (с. 8).

Нет у автора и ложных ожиданий от источников: он относится к изучаемым документам «не как к свидетельствам о самоубийствах, а как к свидетельствам о казусах эпохи, которые завершились суицидальной попыткой», и потому намерен «обращать внимание прежде всего на сами казусы» (с. 15–16). Несмотря на использование архивных документов (протоколов полицейских дознаний и медицинских вскрытий, заседаний педсоветов гимназий, донесений директоров гимназий, анкет, прощальных записок, писем, дневников, мемуаров), Лярский своим исследованием убедительно показывает, что социальному историку вовсе не обязательно их фетишизировать, возводя архивный документ в ранг «божества». Преобладающая часть источников в его книге – вторичные данные: журнальные и газетные статьи современников начала ХХ века о самоубийствах школьников, научные труды юристов, врачей, психиатров, медицинских и судебных статистиков, школьных педагогов той эпохи. Наиболее востребованы автором работы Г.И. Гордона, Д.Н. Жбанкова, И.Е. Майзеля, Г.В. Хлопина, В.К. Хорошко. К своей чести автор стремится избегать соблазна повторять аргументацию современников описываемых событий, но подвергает извлеченные из их работ сведения собственной интерпретации, постоянно вовлекая читателя в «герменевтический круг» своей рефлексии. Вряд ли стоит упрекать исследователя в игнорировании специальных трудов М.Н. Гернета, Е.Н. Тарновского, Л.Н. Войтоловского, Н.П. Бруханского, поскольку эти авторы зачастую опирались на те же данные, что и он. И вновь автор четко проводит грань, отличающую взгляд историка на самоубийство:

«Какими бы актуальными ни считались высказанные сто лет назад мысли в области суицидологии, для историка само знание о самоубийстве, сформулированное в рамках медицины, педагогики или социологии в конце XIX – начале ХХ в., есть продукт исторического развития и должно рассматриваться в первую очередь именно как таковое. Взгляды современников на интересующую нас проблему не должны автоматически приниматься за истинные, даже если сделаны от имени врачей, педагогов или социологов, даже если фамилия врача Бехтерев, а социолога – Дюркгейм или Сорокин. Эти ученые так же укоренены в социальной и культурной среде, как и рядовой гимназический учитель или чиновник министерства» (с. 15).

Структура научного издания всегда имеет особое значение и для автора, и для читателя. Лярский строит свою книгу симметрично – из двух частей, каждая из которых состоит из трех глав. Этот композиционный подход он четко поясняет целесообразностью сочетания макро- и микроуровней рассмотрения проблемы школьных самоубийств: «макроистория делает смысл событий очевидным, а микроистория делает очевидное – понятным» (с. 19).

Первая часть книги (с. 27–230) отведена под «общие вопросы»: анализ статистических данных (автор акцентирует внимание на принципах их сбора, группировки, правилах обобщения и обработки, а не на пресловутой «достоверности» количественных показателей), подробное изучение материалов Комиссии по борьбе со школьными самоубийствами (Лярский обращает внимание на то обстоятельство, что в общественной панике по поводу школьных самоубийств проявляется не только неприятие смерти детей, но и особенности интеллигентского дискурса), анализ позиции экспертного сообщества по вопросу интерпретации детских самоубийств. Это позволяет ему проанализировать два аспекта осознания школьных самоубийств – «ситуативный и социальный». Третий аспект осознания проблемы связан с тем, что самоубийца – школьник и ребенок, поэтому исследователя интересуют представления о подрастающем поколении, проявляемые взрослыми при обсуждении самоубийств, для чего он анализирует допустимую для той эпохи степень сближения понятий смерти, страдания и боли с понятием детства. Не ограничиваясь этим анализом, автор пытается «услышать еще и голоса самих участников драмы», соотнося их поступки с дискурсивными стратегиями и набором интериоризированных практик освоения окружающего мира. При этом он признает, что рассмотренные им тексты не объясняют школьных самоубийств:

«Они обрисовывают культурную атмосферу, в которой эти самоубийства имели смысл. Идеал, жертва, борьба, необходимость преодоления себя, повседневное присутствие мортальной тематики – все это, как мы убедимся, – необходимые составляющие суицидального дискурса» (с. 230).

Во второй части (с. 231--502) Александр Лярский рассматривает самоубийство школьника как один из возможных вариантов функционирования системы социализации, как «некую крайность, которая демонстрирует незаметные с первого взгляда особенности нормального для данного общества хода вещей» (с. 23). Для этого ему приходится подробно изучать многообразные контексты, в которых самоубийство может обретать смысл. Это романтические истории несчастной любви, школьные и семейные конфликты, революционный и идеологический контекст подростковых самоубийств, «темы игры со смертью и моды, связанной с высокой семиотической напряженностью подросткового самоубийства» (с. 24). Автор справедливо замечает, что фактически любой конфликт в подростковом возрасте мог завершиться суицидом или суицидальной попыткой, поэтому и список контекстов достаточно широк и явно не полон. Он в каждом конкретном случае ограничен возможностями исследователя и содержанием найденных им документов.

Показательно, что автор синхронизирует названия первой и второй частей книги одинаковым началом заголовков: «Эпидемия школьных самоубийств», разделив их лишь тематическими подзаголовками. Понятно, что этим он обозначает резкое, «лихорадочное» увеличение количества самоубийств детей и подростков вообще и учащихся в частности, зафиксированное в источниках. Да и как иначе, если не только газеты, но и экспертное сообщество отмечало тогда настоящий бум самоубийств в этой социальной группе? Не случайно Л.Н. Войтоловский назвал трагические события 1906–1910 годов в России «законом рокового четырехлетия», когда ежегодно на 10 000 учащихся приходились 32,2 самоубийства, из более 9000 самоубийц гимназистами были 363 [9]. Но Лярский использует это интригующее и устрашающее словосочетание без малейшего намека на моральную панику, которой было охвачено изучаемое им общество. На мой взгляд, для автора книги это популярное в то время словосочетание является не более чем «нарративной субстанцией» (Анкерсмит [10]). Автор, в отличие от экспертов начала ХХ века и некоторых современных специалистов [11], совершенно трезво смотрит на проблему установления причин суицидальных поступков. Пытаясь, как и Ирина Паперно, проследить, каким образом самоубийство школьников на переломе эпох «становится фактом культуры и в этом качестве явлением историческим», он, по всей видимости, разделяет категоричное (но достаточно справедливое) утверждение Эдвина Шнайдмана, что «на самом деле никто не знает, почему люди кончают жизнь самоубийством» [12]. И с этим подходом автора трудно не согласиться.

Я не случайно начал рассматривать структуру книги с основных ее частей, а не с предисловия. На мой взгляд, введение «Вместо предисловия. Историк о самоубийстве» (с. 5--26) и заключение «“Застрелилась, а смеется…”: эпидемия самоубийств и феномен Модерна» (с. 503–540) – это своего рода исследовательские шедевры, заслуживающие отдельного внимания. Лярский предельно ответственно и основательно подошел к самым читаемым (такова реальность) разделам своего научного труда, по которым опытный профессионал сразу судит об уровне исследования. И во вводной части, и в заключительной читателя завораживают не только «плотное» и четкое описание замысла, методологии исследования и канвы произведения, но и авторский стиль научного письма.

Невозможно обойти молчанием и эмоциональный аспект произведения, вполне ожидаемый при разговоре на такую тему. Читая даже о случаях взрослого суицида, трудно удержаться от негативных эмоций – печали, горести, скорби, жалости, вины, тревоги, бессилия и опустошенности, – а тем более не испытать их, когда речь идет о самоубийствах школьников:

«Я хочу признаться читателю, что это была очень грустная работа. Мне нечем было утешиться: я точно знал, что дети погибли, и их смерть не газетная утка; мне не на кого было переложить свою досаду – я видел, что никаких тайных врагов, убивающих школьников, не существовало; я понимал, что почти каждого из них, наверное, можно было спасти, будь взрослые внимательнее и добрее, но, окажись я на месте этих взрослых, я скорее всего точно так же ничем не смог бы им помочь. И хотя я очень старался превратить истории чужих жизней и смертей в материал для научного исследования, мне не всегда удавалось оставаться безучастным к трагическим историям напрасной гибели детей и подростков».

Завершая рецензию, с полным основанием берусь утверждать, что так, как написал Лярский о самоубийствах школьников (и не только их), у нас еще никто не писал. И все же, возможно, кто-то из критиков упрекнет автора, что он распространяет свои выводы, основанные преимущественно на изучении материалов по самоубийствам городских школьников, на всех учащихся того периода. Но ведь и трагическая «эпидемия» прокатилась в основном по крупным городам (либо только там была зафиксирована) – Петербургу, Москве, Одессе, Киеву. Другие читатели могут усомниться в надежности выводов, основанных только на российских данных. Действительно, кросс-культурный взгляд с сопоставлением эпического и этического, наверное, дал бы какие-то дополнительные знания об изучаемом феномене. Ведь затрагивал же Е.Н. Тарновский тему историко-культурных параллелей при изучении самоубийств в России и в Японии в 1920-е – единственных в то время стран в мире, где число молодежных суицидов преобладало над самоубийством стариков, – связывая это с темпом социальных изменений [13]. Третья категория читателей не найдет в книге полновесного рассмотрения религиозного фактора, роли церкви. А кому-то (как мне, например) хотелось бы расширения хронологического периода исследования до 1920-х – очередного всплеска подростковых и юношеских самоубийств.

А вообще, как ни парадоксально заявлять об этом в конце рецензии на книгу, посвященную теме суицида, она на самом деле не о школьных самоубийствах и самоубийцах. Она преимущественно об «отцах» и «детях», об их взаимоотношениях. Пожалуй, даже больше об «отцах», чем о «детях». А еще – о российском обществе начала прошлого века, с его старыми и нарождающимися проблемами и противоречиями. О влиянии социальных и духовно-нравственных «гримас» модерна, наложивших печать на повседневные практики некоторых страт российского (городского в первую очередь) общества, их габитусы и дискурсы. Ну, и, конечно же, о социальных установках и представлениях того общества о школьных самоубийствах и отношении к детской смерти. Впрочем, только ли дореволюционного общества – учитывая «эпидемию» юношеских самоубийств в 1920-е и мировое лидерство современной России по подростковым суицидам? На этот вопрос пусть каждый читатель даст свой ответ. Но вначале прочтет эту замечательную книгу.

Александр Рожков

Невосторженные размышления. Научные и культурные элиты Петербурга на переходе: интервью 1995–1996

Редакторы-составители Борис Фирсов, Наталья Печерская

Санкт-Петербург: Европейский университет в С-Петербурге. – 2019. – 704 с.

Во всю обложку толстенного тома – фото: Исаакиевская площадь, заполненная народом 20 августа 1991 года, на развороте (с. 434–445) еще более внушительная толпа на Дворцовой площади в тот же день. Незабываемая страница истории – августовский путч ГКЧП, реакция народа на него…

Европейский университет выпустил сборник «Невосторженные размышления», собрав 20 интервью с представителями научной и культурной элит Петербурга на переходе от советской власти к новому миру. Интервью были взяты через несколько лет после отгремевших событий 1991–1993 годов в рамках совместного с Будапештом и Варшавой проекта «Социальные элиты в процессе социально-политической трансформации». Теперь, через четверть века, эти интервью обработаны и изданы как исторический источник. Название отражает суть – критическое отношение к свершениям, скепсис и разочарование начались уже тогда, вскоре после самих свершений.

90-летний профессор Борис Максимович Фирсов – известнейший советский и российский социолог, в прошлом руководитель ленинградской студии телевидения, затем директор петербургского филиала Института социологии АН СССР, создатель и многолетний ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге (основание которого приписывалось Анатолию Собчаку из тактических соображений). Среди написанных им книг есть труд, вышедший в 2008 году, – «Разномыслие в СССР. 1940–1960 годы». Это подступ к теме рассматриваемого сборника. Сотрудница и ученица Фирсова Наталья Викторовна Печерская – доцент кафедры социологии Высшей школы экономики, специализировалась на дискурсивном анализе текстов.

Мой обзор имеет двойственную жанровую природу. С одной стороны, его можно рассматривать как своего рода дополнение или даже как непрошенную рекламу, поскольку автор рецензии – один из тех, кто дал тогда интервью (с. 358–371), с другой, это рецензия, поскольку мое критическое внимание сосредоточено на других статьях тома и на всем сборнике в целом.

Состав интервьюируемых широк: четверо публицистов и писателей (Я.И. Гордин, И.С. Катерли, М.Н. Кураев, Б.Н. Стругацкий), трое историков (Б.В Ананьич, Р.Ш. Ганелин, И.М. Дьяконов, автор этих строк [хотя я скорее археолог, культуролог и филолог]), двое социологов (И.С. Кон, В.А. Ядов), двое литературоведов (К.М. Азадовский и М.Н. Золотоносов), двое экономистов (Б.Л. Овсиевич, Д.Я. Травин), кинорежиссеры А.Ю. Герман и А.И. Сокуров, далее юрист-правозащитник Ю.М. Шмидт, протоиерей Владимир Федоров, архитектор Т.А. Славина, дирижер и хормейстер В.А. Чернушенко, физик Ж.И Алферов, нейрофизиолог Н.П. Бехтерева, математик А.М. Вершик. К сожалению, интервью Кона, Алферова и Сокурова не удалось включить в публикацию по техническим причинам. Итого включены 20 интервью. Из них Алферов, Ананьич, Бехтерева, Ганелин, Герман, Дьяконов, Кон, Овсиевич, Стругацкий, Шмидт публикации не дождались – успели умереть.

Бросается в глаза явное преобладание гуманитарных и творческих профессий (17) над техническими и естественнонаучными (3). Это осталось не подмеченным в томе – вроде это нормально, так и должно быть. Но это не так. В результате упущена борьба физиков за право выдвигать философские концепции, в тени осталось основание Новосибирского университета и Академгородка, вне поля зрения остались Берия с его шарашками и терзания Сахарова из-за атомной бомбы. Да и лысенковская история заслуживала гораздо большего внимания, не говоря уж о многолетнем подавлении социологии.

Не все ладно, как мне кажется, и с иллюстративным рядом. Снимков много, но они оторваны от текста книги – на них представлены в основном эпизоды истории ГКЧП и сопротивления ему, но нет точной привязки фотографий к тексту. Гораздо важнее было бы иллюстрировать именно изложенные в книге идеи – показать, как они выражены в творчестве архитекторов, художников, кинематографистов, в схемах философов и культурологов.

По политическим взглядам в томе царит большая пестрота: от примирительных по отношению к советской власти (Ганелин, Кураев, Чернушенко) до сторонников социал-демократии и Гайдара (Дьяконов, Гордин); от признающих заслуги Горбачева до утверждающих его ничтожность; от признающих величие Ельцына (Ганелин) до его оппонентов (Кураев); от энтузиастов и оптимистов (Ананьич, Вершик, Золотоносов) до скептиков и пессимистов (Азадовский, Бехтерева, Стругацкий, Шмидт и неожиданно Ядов). Удачно совпали функциональные особенности статей и их алфавитное размещение: интервью Азадовского действительно может выполнять функцию вводной статьи, а интервью Ядова – роль заключения.

Что можно сказать о полноте отбора представителей элиты для интервью? В таких сборниках всегда есть отсутствующие, которых хотелось бы добавить. Но и помещенные в сборник интервью не все равно весомы и значительны – как работы Азадовского, Стругацкого, Гордина, Дьяконова, Ядова. Легковесным выглядит текст Славиной. Травин обычно пишет более интересно и живо. Недоволен я и собственным вкладом. Нет, я не отрекаюсь от своих сказанных тогда слов, но мои ответы могли быть более развернутыми и более интересными.

Я мог бы подробнее рассказать о школьном подпольном обществе «Прометей» [14]. Из приведенных в томе это была самая ранняя попытка молодежи сформировать самостоятельное мышление. Мог бы я развернуть рассказ о тюрьме и лагере и представить хотя бы вкратце социологический анализ (теорию коммуникации), вытекающий из опыта моей лагерной жизни [15]. Я подметил ряд сходств между лагерным бытом и первобытным обществом (деление на касты, татуировка) и объяснил это так: социальная эволюция регулярно запаздывает по сравнению с биологической (ведь первой для передачи информации по эволюционной эстафете нужна смена поколений, а вторая может обходиться без нее). Возникающее несоответствие аналогичных этапов компенсируется культурой. При дефиците культуры возникают острые столкновения эпох. Так выглядит усложнение классической схемы эволюции в конце ХХ века.

Я мог бы, наконец, изложить программу проблемных семинаров – моего нововведения в методику преподавания, соединяющего работу с молодежью и исследования [16]. Во всяком случае я чрезвычайно признателен составителям за то, что включили мой скромный вклад в это важное собрание.

Тематические блоки, по которым группировались вопросы интервьюеров – Вадима Волкова, Никиты Елисеева, Олега Кена (также умершего ко времени публикации) и самого Бориса Фирсова – четко и стандартно сгруппированы. Их четыре:

1. Личная вовлеченность опрашиваемого в общественные события и процессы переходного времени, их личные судьбы. В ходе ответов выяснилось, что многие опрашиваемые предлагают заметно сдвинуть начало изменений вглубь – к военному времени (Клейн), или во всяком случае к шестидесятникам, или к началу горбачевской перестройки (1985).

2. Оценка событий и произошедших изменений этого периода в СССР и странах Восточной Европы, особенно в Польше и Венгрии. Разумеется, по этому блоку вопросов разногласия особенно разительны и разнообразны, тесно связаны с политическими убеждениями. Тут сказывается отношение к лидерам, партиям и группировкам. Выступавшие изначально за КПСС быстро разошлись в своих оценках путей.

3. Роль интеллектуалов в современном обществе. Тут многое неустойчиво, начиная с самого деления на интеллигентов и интеллектуалов. Для одних интеллигенция и интеллектуалы – это стадии развития образованной части общества в глобальном мире, для других интеллигенция – специфически российское явление.

4. Значение трансформации мироустройства в конце ХХ века с точки зрения логики развития истории и цивилизаций. Был ли это поворотный момент в истории? Как ни странно, разногласия существуют и по этому блоку вопросов. Казалось бы, крах коммунизма наглядно доказан развалом Советского Союза, а для коммунистов Ленин жив и живее всех живых, но они так и уйдут в небытие. Но есть мнение (Клейн), что, поскольку часть населения не сможет приспособиться к капиталистическим условиям, коммунистические идеи будут снова и снова возрождаться.

Во введении к сборнику Фирсов и Печерская (с. 11–19) выделяют и общие для всех интервью черты:

1. Ощущение принадлежности к общему интеллектуальному слою.

2. «Отрицательное сальдо» в отношениях с советской системой, с советским миром – с идеей построения коммунизма в 1980 году, со всевластием номенклатуры и репрессиями.

3. Отказ от цензуры, в том числе внутренней.

4. Освобождение от всевластия и вездесущности органов безопасности.

5. Настороженное отношение к любой власти.

6. Отсутствие единомыслия, неготовность к компромиссам

Каждую статью редакторы озаглавили цитатой из самого текста этой статьи. Это порою забавно (Катерли: «Нельзя, потоптавшись, возвращаться обратно – это гибель для России»), но почти всегда тяжеловесно (Ядов: «Бывает нецивилизованная рыночная демократия. Вот она и есть у нас»). Мне такие заголовки статей кажутся не слишком продуктивными: они крайне неудобны в ссылках, отягощают текст. Кстати, по необходимости такие заголовки оставляют многое за бортом: содержание разговора всегда шире. Интервью со мной присвоено название «Я сугубый западник». Я тогда с этим названием согласился и, пожалуй, напрасно: в нем дело сводится к индивидуальному выбору (хотя я-то как раз остался в России). Суть же текста в выборе общей судьбы.

К недостаткам тома можно отнести и отсутствие предметного указателя (именной есть, а предметного нет). Между тем, в книге содержится множество определений и характеристик целого ряда понятий, важных для исследователей: «интеллектуалы» и «интеллигенты», «культура», «нация» и «национальность», «демократия», «диссидент», «оппозиция», «диктатура» и так далее, при этом выявляются принципиальные разногласия разных авторов по этим вопросам.

Вообще о новой работе судят не по тому, чего в ней нет, а по тому новому, что она вносит, и по открывшимся в результате ее появления перспективам.

Насколько мне известно, одна из них уже реализуется тем же авторским коллективом. Составители и авторы сборника готовят не предусмотренный ранее второй том, в котором будут представлены новые интервью с теми же авторами (за вычетом умерших, конечно), взятые спустя без малого четверть века после первых – в 2018 году. Я свой новый текст сдал и вот с нетерпением ожидаю выхода продолжения.

Лев Клейн

Четыре трети нашей жизни. Воспоминания

Нина Кривошеина

М.: Русский путь, 2017. – 360 с. – 1000 экз.

Нина Кривошеина могла бы стать женой композитора Сергея Прокофьева: в молодости он был ею увлечен, причем взаимно, сделал предложение, но родители Нины были против их брака, особенно отец, известный и состоятельный промышленник, талантливый организатор производства Алексей Мещерский – брак с артистом, даже знаменитым, казался им нежелательным. От этого романа осталось камерное произведение для голоса и фортепиано по сказке Андерсена «Гадкий утенок», текст для которого написала юная Нина.

И это только один, не самый крутой, из множества поворотов в нелегкой судьбе автора этих воспоминаний, написанных в Париже в 1977–1981 годах. Книга читается как сценарий остросюжетного фильма на историческую тему, из нее, несомненно, можно было бы сделать увлекательный телесериал. Нина Алексеевна Кривошеина (1895–1981), урожденная Мещерская, не только была свидетелем ключевых событий прошлого века, но и сумела их описать, обладая литературным даром и недюжинной памятью. Причем описала не как историограф, а как живой участник.

Ее детство – типичное для ребенка из богатой семьи – прошло сначала в Сарове Нижегородской губернии, потом в Петербурге: большой дом, гувернантки, элитная школа, концерты в Дворянском собрании, бальные танцы, дачный отдых летом. Когда началась Первая мировая война, Нина вместе с другими девушками работала на складах, где готовились перевязочные пакеты и упаковывались подарки для солдат действующей армии. Здесь же по часу в день работали и дочери Николая II, причем в полной тишине: по этикету с великими княжнами заговаривать было нельзя.

В описании октябрьского переворота, «страшного по своей краткости и простоте события», удивляет его будничность. Автор пишет, что «забавно и легко прожила этот октябрьский вечер»: слушала оперу Верди «Дон Карлос», возвращалась домой на трамвае, где революционный матрос наступил ей на ногу и грубовато извинился, шла по ночной улице. «Шла все быстрее; внезапно вдоль улицы с грохотом просвистели шесть выстрелов» (с. 107). Кривошеина сама удивляется, с какой беспечностью русское общество приняло и февральскую революцию, и большевистский переворот.

«Никто не понимал, что это как раз надолго и что паук начал плести незаметную как будто сперва паутину. Кто в нашем доме или среди наших друзей и знакомых знал тогда, кто такой Ленин, кто такие большевики, какая у них программа? Думаю, что почти никто» (с. 107–108).

В декабре 1919 года состоялся чреватый опасностями побег мемуаристки из России: переходить финскую границу пришлось ночью, без ориентиров, по тонкому льду, с риском утонуть или угодить в руки красных пограничников. О причинах бегства из России Кривошеина пишет так:

«Уйти, бежать без оглядки, спастись от уродливой, вонючей жизни, от страха, который теперь цепко всех забрал, жить без обысков, без этого жуткого чувства полной обреченности, которая охватила осенью 1919 года чудный, любимый и умиравший столичный город» (с. 114).

Во Франции Нина Алексеевна на паях держала ресторан, была активисткой эмигрантского движения «младороссов», второй раз вышла замуж на сей раз за Игоря Кривошеина – сына бывшего министра земледелия в царском правительстве, – родила сына Никиту. (Первым мужем Нины Мещерской был Николай Левицкий, брак с которым, по ее словам, оказался кратким, «неудачным во всех отношениях» и потому «ненужным». С Левицким Нина Кривошеина и совершила ночной побег из России через Финский залив, после чего предпочла «засыпать пеплом» все, что было в их совместной жизни.)

Во Франции для Кривошеиных началась Вторая мировая война. Автор не фокусируется на внешнеполитической стороне событий, на самой хронологии большой войны, она смотрит на происходящее изнутри, глазами маленького человека, стремящегося выжить, избежать столкновения со слепой машиной уничтожения, в частности, укрывшись от нее в местечке под названием Шабри. Но отсидеться не удалось: из деревенского дома пришлось уходить в лес под обстрелом немецкой артиллерии. Выяснилось, что жить в Париже даже безопаснее, хотя, как думалось тогда, привыкнуть к жизни под оккупацией невозможно.

«Через несколько дней я приняла твердое решение: выходя на улицу, немцев просто не видеть, сказать себе, что их нет. Это оказалось отличным приемом» (с. 158).

Игорь Кривошеин примкнул к Сопротивлению, но о его подпольной работе в воспоминаниях жены ничего не написано: решив держаться в стороне от этой опасной работы ради сына, о деятельности мужа в тот период она ничего не знала. «Когда Игорь Александрович начал вести совсем уж секретную работу в боевой организации, я ни о чем его не расспрашивала, чтобы даже под пыткой никого и ничего не выдать» (с. 177). После войны супруги Кривошеины издавали журнал «Вестник» (впрочем, вышли всего два номера), посвященный рассказам об участии русских в борьбе против нацизма во Франции. Автор не стала включать в свои мемуары подробности об участии мужа в Сопротивлении скорее всего потому, что это были бы его воспоминания, а не ее (Игорь Кривошеин был арестован нацистами, провел год в концлагерях Бухенвальд и Дахау, был освобожден союзными войсками и долго потом лечился от туберкулеза).

Возможно, поведение французов и русской эмиграции во время войны стало одной из причин, по которой семья решила после 1945 года вернуться в СССР, хотя потом и жалела об этом. «Среди французов и русских были поклонники Гитлера, верившие в его звезду, верившие в фашизм» (с. 174). Некоторые русские, как и часть французов, занимались поставками товаров немцам. Автор пишет о расколе в русской эмиграции, о том, как русские клеветали друг на друга и «чудили по-всякому».

После войны рознь в политической по преимуществу эмиграции обострилась, многие посчитали, что победа советской армии знаменует начало новой эры и внутри СССР. Раскол усилился после опубликования указа Верховного Совета СССР от 22 июня 1946 года о восстановлении в гражданстве бывших подданных Российской империи и прочих русских эмигрантов во Франции. Тысячи русских потянулись в консульство СССР за советскими паспортами, в том числе и Кривошеины. Вышедший из подполья эмигрантский Союз русских патриотов занялся рекламой СССР и его достижений, «новые советские» во Франции учредили Союз советских граждан и провели его съезд. Эта деятельность вызвала неприятие французского правительства, и в ноябре 1947 года группу из 24 эмигрантов, отказавшихся от нансеновских паспортов, выслали в СССР (позднее высылка была признана незаконной). Среди них оказались и Кривошеины. Далее их ждало путешествие на теплоходе «Россия», репатриационный лагерь под Одессой и вагон-теплушка до Ульяновска (жить в столице новым гражданам не полагалось).

Нина Кривошеина в своей книге несколько раз пытается ответить себе на вопрос, зачем они вернулись, но убедительного ответа, судя по всему, так и не находит. Не понимали этого и простые советские люди, которые смотрели на репатриантов с жалостью, насмешкой и «злобным отталкиванием», словно желая побыстрее объяснить им, в какую страну те вернулись. Полное несовпадение мироощущений вызывало страх и настоящую панику, признается Кривошеина. Она называет решение вернуться в СССР в период очередного усиления террора «идиотским поступком», который, возможно, объяснялся победным ура-патриотизмом и «абсолютным непониманием того, что нас там ждало» (с. 232). Подтверждение этой версии находим в послесловии, написанном Игорем Кривошеиным: «Я стал “советским патриотом”. Поверилось в возможность некоторых перемен в СССР (как и для многих эмигрантов, принявших активное участие в борьбе с гитлеризмом, это казалось совершенно логичным)».

Но если бы не этот «идиотский поступок», у нас сегодня не было бы ценной главы воспоминаний о послевоенном Ульяновске, о тогдашнем быте, о людях, которые там жили. У Нины Кривошеиной нашлось совсем мало добрых слов об Ульяновске. Понравились ей здесь всего две вещи: бульвар Венец с видом на Волгу, куда она приходила отдохнуть «от уродства города, его грязи, вони и плакатов», и Дворец книги, где она могла читать издания на иностранных языках. В остальном в этих мемуарах Ульяновск предстает страшным местом. «Я от злобы и ненависти этот город всегда звала Oulianovsk-sur-mer – Ульяновск-на-водах», – пишет автор в предисловии (с. 8). «Пыльный нищий Ульяновск», «постылый и ненавистный», «хмурое, глядящее исподлобья население», которое судьба русской эмигрантки «ужасно раздражала», – эти нелестные эпитеты рассыпаны по всей главе, неудивительно, что с таким городом фигура автора, по ее признанию, «никак не сливалась».

Ульяновск предстал глазам мемуариста как город, где «все, что так или иначе касалось обычной человеческой жизни и быта, в продаже отсутствовало» и за килограммом муки приходилось стоять по шесть часов; где на тротуарах не было асфальта; где в домах отсутствовала канализация и нужно было уламывать водителя ассенизаторской машины, чтобы он вывез нечистоты (за отдельную плату). Кривошеина нашла работу в местном педагогическом институте, на факультете иностранных языков, но в СССР начался очередной «приступ террора», и с кафедры ее уволили в день ареста мужа, 20 сентября 1949 года. Игорь Кривошеин будет приговорен к десяти годам лишения свободы (из книги непонятно, за что, но таких были миллионы, поэтому пункт 58-й статьи не принципиален: бывший эмигрант – значит, враг народа). Семья осталась без средств к существованию, приходилось продавать привезенные из-за границы вещи. Сын Никита, в то время восьмиклассник, был вынужден оставить школу и пойти на завод учеником, заканчивая среднее образование в школе рабочей молодежи. Кривошеина подрабатывала чтецом у двоих слепых студентов, кассиром в парке культуры, к тому же изредка помогали некоторые добрые знакомые.

Ульяновцев, как и многих иных в то время, «испортил квартирный вопрос». Кривошеиной приходилось сражаться за скромное жилье, откуда ее постоянно кто-нибудь хотел выселить, особенно после ареста мужа: то какой-то милицейский чин, которому нужна была жилплощадь, то соседи.

«Готовить в кухне на плите Романов мне запрещал и выгонял самым грубым образом; он придумал и еще один приемчик, доводивший меня: часов с восьми утра на полный ход включал радио, […] закрывал дверь в свою комнату на ключ и уходил до позднего вечера. Рев репродуктора лился через фанерную перегородку, и только плотно закрыв дверь на кухню, можно было спастись от этой пытки» (с. 248).

На этом жутком человеческом фоне случались, впрочем, светлые пятна. Такими стали знакомства с Надеждой Мандельштам, которая в это время тоже работала в пединституте, и с семьей ученого Александра Любищева («умница, ученый-естественник типа жюль-верновского Паганеля»). Кривошеина пишет, что Любищев и его жена Ольга Петровна спасли ее «от голодной и холодной смерти, от морального одиночества, граничащего с самой смертью» (с. 8).

Память автора удержала множество ярких фактов, хотя бы вот такой. Март 1953 года, из всех репродукторов – надрывная грустная музыка, на базаре говорят, что Сталин заболел, но слова эти передают не иначе как шепотом. Встреченная знакомая «утром была в церкви, и там без конца подают записки священнику “О здравии болящего раба Божия Иосифа”, а после обедни служили молебен с хором “о здравии”» (с. 313). Воспоминания Нины Кривошеиной заканчиваются на том, как под Новый год пришло известие, что ее мужа выпустили из лагеря в Тайшете (он выйдет на волю в 1954 году). В 1974 году супруги Кривошеины вернулись в Париж, куда тремя годами ранее уехал их сын. Он же и написал в послесловии к книге матери, скончавшейся в 1981 году: «Бог не дал ей, современнице октябрьского путча, узреть бескровный обвал Советов».

Сергей Гогин