Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №3, 2012

В социальном мире реально то, что о нем полагают себе люди. Многие верят, что инопланетяне коварно похищают людей, а весной надо поджигать траву. И потому на планете ежегодно тысячи людей страдают от похищения жестокими инопланетянами и возникают пожары, и другим людям приходится лечить похищенных, уговаривать их крепиться и держаться, тушить пожары и подсчитывать ущерб.

Чтение книг, наличие в обществе культурных и образованных людей, состояние школьного образования — это вопросы, которые сильно зависят от того, что думают о них люди. Сколько читать мало и сколько — много? Что именно читать надо и что — стыдно? Это уж как пожелаем, так и решим. Чтобы разобраться во всех этих вопросах о культуре и образовании, надо знать, как о них думают и говорят люди, как предстает эта реальность перед обществом.

Чтобы представлять себе, как можно изменять сферу образования, что потянется за тем или иным решением, важно знать объективную картину, реальное устройство различных общественных институтов, и важно представлять общественное мнение об этом. Ландшафт мнений может очень облегчить одни решения и крайне затруднить другие, одни преобразования будут встречены как долгожданные и даже запоздавшие, другие — как беспочвенные новации, одни законы будут казаться осмысленными, а другие — ошибочными.

Мы собираемся понять, как сейчас функционируют в обществе образовательные институты, каково состояние современной культуры. Давным-давно произошла революция Гутенберга; в обществе циркулируют массы производимых текстов, общество существенным образом зависит от появления новых текстов, их тиражирования, их доступности, умения их читать, понимать и использовать. В XV веке прежний формат общества изменился, возникло Новое время. Но революция Гутенберга не закончилась. Мы живем в ситуации очередной информационной революции.

Новые технические достижения, новые способы жизни перекраивают привычные социальные и культурные нормы. Чтобы понять эти изменения, перестроить социальные институты, надо знать общественное мнение о происходящем.

Этот ландшафт мнений можно изучать разными путями. Простой и очевидный способ — посмотреть, что же люди говорят в блогах и на форумах, высказывают сами, без всяких анкет и интервью. Для данного исследования в поиске «Яндекса» по блогам заданы слова: образование, литература, чтение.

Каждое ключевое слово тянет свои контексты. «Образование» поднимает высказывания о школе и ее провалах, программах, экзаменах, учебниках и составе уроков, об университетах, студентах и аспирантах. А почему «литература и чтение»? Потому что это базовые интеллектуальные умения. Образование есть по преимуществу работа с текстами, и все дальнейшее обучение завязано на умение читать.

Читать сейчас учат во многих семьях до школы, так что начальная школа работает с очень разными детьми — от тех, которые давно читают, и до тех, кто по-русски почти или совсем не говорит. Судьба чтения, умение беглого чтения и понимания текста — очень важные составляющие образования, и включение этого слова позволяет добраться до разговоров, многое характеризующих в устройстве образования.

У литературы как социального умения особенная судьба в культуре — и хотя особенностей хватает у любого предмета, при разговорах о литературе всплывают очень разные темы. Почти любой другой предмет оказывается более специальным. Скажем, в связи с математикой всплывает преимущественно тема науки и научного прогресса. Умение читать и понимать тексты — то, что обозначается словами «литература, чтение», умение работать с книгами и большими текстовыми массивами — более фундаментальное свойство культуры. Оно сочленено с самыми различными социальными умениями. Включение в запрос слов «чтение» и «литература» выводит на проблемы школы, а не высшего образования, захватывает разговоры о новых навыках, а не сводится к обсуждению только проблем школы, приводит к разговору о базовых умениях, необходимых для всякого иного обучения.

Итак, примерно 5000 высказываний классифицированы, высказывания собраны в кучки по сходству и различию в смыслах, и в результате возникает единая картина противоречивых мнений. Все говорят разное, почти никто друг с другом не согласен — но все вместе высказывают ту совокупность взглядов, с которой приходится иметь дело каждому, кто занимается проблемами образования и культуры.

Этот ландшафт мнений позволяет представить не 5, 10 или 100 мнений знакомых людей, а обратиться к тысячам мнений одновременно, наблюдать картину мира, которая свойственна нашему времени: как смотрят на образование, на чтение, на проблему классической литературы, на способы чтения, новые технические устройства чтения, мотивации чтения и образования, социальные проблемы в связи с ухудшением образования.

Все это в мнениях людей образует горы и провалы. Иные мысли растиражированы, и люди раз за разом произносят «парадоксы» — заслуженные альтернативные мнения к истинам полувековой давности. Эти «парадоксы» все еще считаются новыми. А другие мысли вообще не представлены — когда имеешь дело со всей картиной мнений, видно, что вот тут, если следовать логике или смотреть на разборы в специальных исследованиях, возможен еще один поворот, еще один вариант решения проблемы, но он вне поля внимания, он не обсуждается.

Едва обратившись к мнениям о чтении, литературе и образовании, мы сразу попадаем в самый центр катастрофических изменений: это не новость, что меняются культура, образование и люди, и говорят лишь о новых в данном аспекте оттенках таких революционных изменений.

Набор жалоб об утрате культурных умений очень велик. Но если исследовать, каждый случай имеет свою историю. Например, люди разговаривают о плохом почерке — повсеместно у людей страшно испортился почерк, в этом иногда видят важный симптом, показатель распада определенной культуры. Как же так, взрослый человек, а пишет прямо как третьеклассник, это же просто бросается в глаза. Люди волнуются, обращают внимание на поколенческую разницу, мол, мы писали разборчиво, а сейчас-то ну совсем детские каракули выводят.

Дело в обычных жалобах, что раньше все было лучше, а на самом деле ничего подобного? Нет, почерк в самом деле массово испортился. Причина, конечно, в том, что теперь очень много печатают на компьютере и мало пишут. Без подкрепляющегося навыка сложное умение, тонкая моторика — почерк — распадается. Люди не просто так стали писать плохо, это симптом распространения практик, вытесняющих рукописную культуру. Наверное, детский почерк у взрослых людей — симптом значительного изменения культуры, но вряд ли — культурной катастрофы.

Конечно, причина такого странного с точки зрения предшествующей культуры положения дел — в том, что умение писать становится второстепенным, а не базовым. Точнее, прежнее умение писать распадается на два сравнительно независимых умения. Одно — грамотность, возможность составить понятный текст. Другое — чистописание, умение собственноручно написать текст. Текст все чаще приходится набирать, а не писать, и умения, связанные с чистописанием, уходят в прошлое.

В общем, это примерно такая же перемена, которая произошла при замене обычных перьевых ручек автоматическими, с резервуаром чернил, и потом — при замене авторучек шариковыми ручками. Каждый раз происходила порча почерка, и выученные в других условиях сетовали на недостатки каллиграфии. Вероятно, это неизбежная сторона смены технических средств.

Тема эта, казалось бы, совершенно невинная: у людей всего лишь плохой почерк. Однако попробуем и в этой теме отметить линию рассуждений, которой нет, — то, о чем не говорят. Следовало бы изучить, с чем связан и на что влияет почерк. Давно известно, что определенные типы движений связаны с психическими процессами. К примеру, походка человека связана с его настроением и т. п. Можно полагать, что тонкие координационные движения, происходящие при письме, при ручном написании букв, связаны с развитием определенных слоев психики, с определенными психическими умениями, и распадение умения писать может в результате привести к некоторым другим утратам.

На это можно возразить, что быстрый набор эсэмэсок на клавиатуре мобильного телефона и игровые навыки на компьютере создают новые классы тонкой моторики рук. Возможно, это в самом деле так — на место одного типа тонкой моторики приходит совершенно иной тип, движения при письме совсем иные, чем при быстром нажимании кнопок и фиксировании руки на мыши или джойстике. Так что как распадение навыков письма влияет на общий фон развития психических процессов, неизвестно — дело не в том, что это приведет к катастрофе, но мы просто не знаем, с чем это связано и к чему может привести. Может быть, умение писать влияло на некоторые особенности учеников в школе. Может быть, тонкая моторика, возникающая при письме, была согласована с развитием речи, определяла (частично) легкость и беглость некоторых видов речи.

Например, иногда указывается, что в популяции всегда есть довольно значительный процент дисграфиков, и привычные упражнения в начальных классах — палочки в прописях — корректировали дисграфию, так что в дальнейшем на обучении это отклонение почти не сказывалось. Причем занятия с прописями должны предшествовать обучению чтению и письму: если они проводятся с детьми, уже обладающими начатками этих умений, они не оказывают влияния на скрытую дисграфию. Так это или нет — сказать трудно, важно лишь заметить, что пустяковая на первый взгляд тема плохого почерка в связи с переходом к печатанию текстов вместо написания выводит к очень неожиданным и мало изученным следствиям.

Разговоры о плохом почерке — лишь одна небольшая веточка в огромном дереве сюжетов, связанных с тем, как люди рассуждают об образовании и чтении. Мир общественного мнения, как и любой особый мир, — новый и неожиданный. Каждый имеет свою картину мира и хорошо знает, что связано с такой-то темой, а что — лишнее. Он находится в своем мире и убежден, что так и есть на самом деле. Но у других иной окружающий мир, и когда приходится с ними договариваться — надо видеть, как он устроен.

Исследование странного мира, который выговаривают люди в своей совокупности, изучение ландшафта мнений нужны для того, чтобы договариваться. Чтобы узнавать, как связаны слова, к чему приведет какой разговор. Например, разговор о чтении приводит к классике, дайджестам и видеороликам, а также многим другим чудесным вещам.

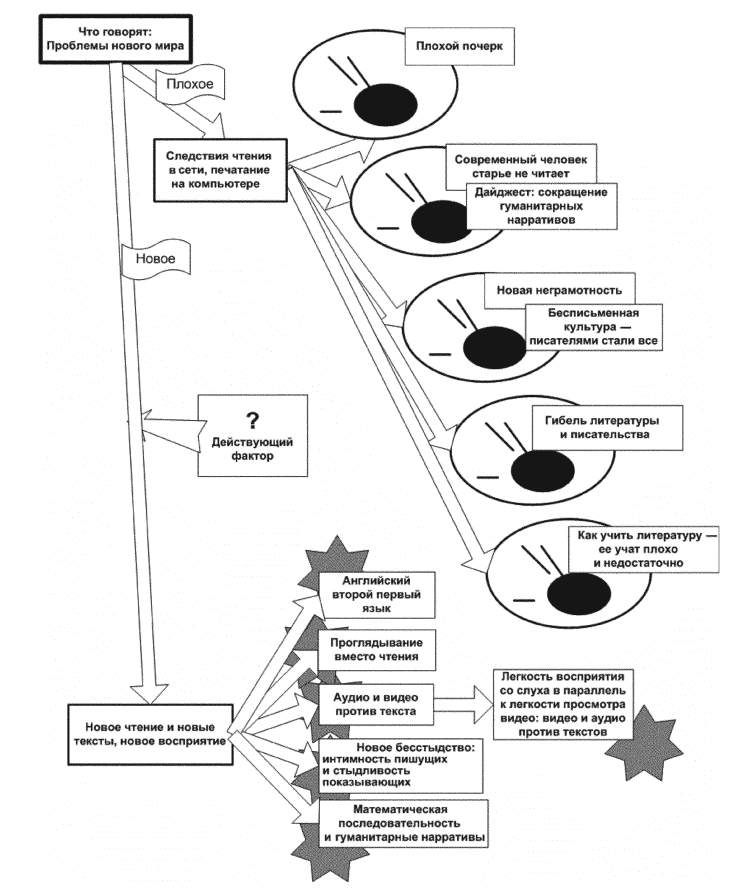

Посмотрим на несколько ветвей дерева сюжетов таких разговоров. Мы можем представить картинку мнений в связи с новыми навыками и новыми провалами, сопутствующими информационной революции — как эти симптомы возникают в разговорах людей. Люди чаще разговаривают о проблемах, обозначенных на схеме этакими воронками — черными дырами, о которых так легко и удобно говорить: разрушилось то и распалось это, катастрофа, кошмар. Легко говорить об ужасном распаде, и легко быть циничным по отношению к такой реакции. Но интересно собрать вместе эти разрозненные кусочки мозаики.

Как-то так получается, что то, о чем говорят люди, разделяется на две группы — о плохом и о новом. Хотелось бы приплести сюда медиа с их страстью к скандалам и сенсациям, но мы берем именно разговоры, и оказывается, что так люди между собой и говорят: о плохом и о новом.

Одна группа высказываний связана с культурными следствиями развития компьютерных технологий. В основном это провалы, говорится о том, что плохого принесли компьютерные технологии в социальную ткань, в быт, в способы обучения. Можно было бы сказать и о том хорошем, что они принесли, но высказываются в основном о плохом. В этой группе собраны «волчьи ямы», констатации упадка и гибели прежних почтенных культурных практик. Это замечания о плохом почерке, потере грамотности, потере умения выражать свои мысли, писать и понимать тексты, гибели писательства и литературы. Обо всем этом говорят люди, рассуждая об упадке школы и современного образования — и это не случайно. Конечно, то, что происходит с большой культурой, начинается в школе.

В другую группу сведены высказывания, обращающие внимание не на отрицательные следствия компьютера, а на то новое, что он приносит с собой. В этих разговорах рассказывается о возникновении в современной культуре того, чего раньше не было. Это не оценивается положительно — но по крайней мере вызывает удивление, какие неожиданные следствия могут возникать в культуре при внедрении новых информационных технологий. Эти новые культурные умения могут существенно изменить ситуацию в образовании. Учить надо не тому, не так и вообще совершенно иначе, чем раньше, полагают многие говорящие, потому что изменились технологии, создавшие новую культурную и социальную среду и тем самым породившие новые умения и способности учеников, что обусловило непригодность старой школы для новых людей.

Итак, предмет разговоров вокруг тем литературы, чтения и образования — это катастрофы культуры. Перечисляются ужасающие следствия и симптомы будущих катастроф. Одна из популярных тем — падение грамотности. Делают ошибки в самых простых словах, причем люди, работающие там, где ранее подразумевалась абсолютная грамотность. С ошибками пишут учителя, публикуются книги, вполне серьезные редакционные статьи в интернет-изданиях, да и в печатных изданиях тоже уже путают «не» и «ни», «-тся» и «ться». То же касается и грамматики: где теперь не пишут «по-любому». Более того, образованные люди с ужасом наблюдают ошибки у самих себя, они разучиваются грамотно писать.

На это отвечают, что подобные периоды в развитии языка уже были, что к банальной неграмотности это никак не сводится: ведь речь идет об ошибках в текстах людей, пишущих очень много. Падение грамотности и литературного вкуса сопровождается ростом числа читающих и пишущих. Действительно, пишущих стало очень много, в прежней культурной ситуации не было столь массовых практик письма. Пишут, конечно, не художественные тексты для книгоиздания, пишут эсэмэски, сообщения на форумах, заметки в «Твиттер», посты в блогах.

Это иной тип письма — не рукописный, а «рукокнопный», это иная моторика. Это тексты, аналогичные не книгам, а письмам — они почти всегда обращены к очень узкой аудитории так или иначе знакомых людей. Грамотность — средство, которым добиваются унификации написанного для анонимизированного понимания. Незнакомый, прорываясь сквозь ошибки и опечатки, может и не сообразить, что хотел сказать автор. А знакомый — сообразит или переспросит. Грамотность личной записки, набросанной второпях, — иная, нежели грамотность государственных уложений. Это письменная форма устной речи. И вот эта новая грамотность новой письменности распространяется — проникает в вольно дышащую современными языковыми нормами прессу, проникает в литературный язык, в официальную речь — и закрепляется как новая норма.

Возникает несколько разных неграмотностей. Неграмотность новых пишущих по отношению к прежней элитной грамотности и другая неграмотность — по отношению к школьной грамотности. И неграмотность школы по отношению к сетевой грамотности. И неграмотность даже и по меркам сетевых правил. Все множество этих непониманий и ошибок соотносит себя с разными нормами — как прилично писать в Сети, как — в журнале.

Ошибки трудно отделить от стилистических небрежностей, от изменения языка, от складывающейся новой нормы. Возникает традиция неправильного написания — люди запоминают зрительный образ слов, написанных с ошибками, в уверенности, что их можно писать двояко. Чрезвычайная частота ошибок, а также и проникновение их в любые виды текстов, в том числе в официально принятые и парадные, способствует возникновению и поддержанию новой нормы.

Что произойдет из этой распространяющейся малограмотности — сказать трудно. Может быть, в русском языке нарастает аналитичность грамматических конструкций. Как заметил один блогер, субстантивированные прилагательные и причастия «не держат» субстантивности, их все чаще заменяют сочетаниями с «пустым» существительным (не «русский», а «русский человек», не «умирающий», а «умирающий человек»). Еще одна болезнь современного русского языка: у многих глаголов уже «не хватает сил» на прямое управление существительным или конструкцией (вместо «рассказал, что» сейчас скорее напишут «рассказал о том, что...» и т. п.). Растет употребительность пассивных конструкций («издательствами им навязываются детективы» вместо «издательства навязывают»); еще двадцать лет назад это звучало бы дико. Людям со старой выучкой это еще режет слух, но большинство пользователей Интернета не видят в подобных конструкциях ничего неправильного. Иногда люди уверены, что уловили направление языковых изменений и пишут «ето» и «какбэ», утверждая, что именно так через несколько лет будет выглядеть норма.

Вместе с новым письмом возникает новое чтение. Прежняя ситуация создания классики как образцового сочинительства, золотого фонда культуры основывалась на всеобщем обязательном государственном образовании индустриальной эпохи. Всех в школе учили одному и тому же, возникал набор классики — прежде всего классики «школьной». Эта классика как образец породила специальную культуру знания этой элитной классики — говоря очень грубо, академик знал школьную программу неизмеримо глубже и детальнее, чем школьник, но это было именно знание школьной программы. Эта преемственность знания с низших образовательных ступеней до высших создавала возможность образования культурной элиты.

Для культурной элиты, не обладающей способностью к насильственному закреплению, очень важным становится признание. Неэлитные массы должны признавать элитность высокой культуры — высокая культура должна быть престижной. Это возможно, если в знаниях нет перебоя, если академики знают то же, что школьники и простые инженеры — но знают намного лучше. Тогда можно обозначить прогресс, увидеть лестницу умений и склониться перед высокой культурой элиты.

Этому состоянию выделения культурной элиты в массово-образованном обществе и поддержании статуса этой элиты противоречат тенденции демократизации культуры. Возникают они, в частности, с развитием индивидуальностей. Индивидуальность культурных траекторий развития приводит к размыванию массового плотного фундамента общего для всех образования. Как говорят о траекториях карьер, можно говорить о траекториях культурного развития. В обществе массовом, индустриальном, в котором были классика и культурная элита, эти траектории культурного развития шли кучно, общим потоком, с малыми вариациями — различалась лишь длина траекторий: у одних это была длинная и высокая кривая, у других — пониже и помельче.

При развитии индивидуальностей траектории культурного развития становятся принципиально менее сходными. Достижения людей перестают быть сопоставимыми. Например, человек может стать живым классиком в ролевых играх, или в компьютерных играх, или в движении линуксоидов, или среди мультипликаторов определенного стиля. Эти умения и достижения не сопоставимы, и они не пересекаются с другими культурными умениями — с написанными книгами стихов, с опытами новой прозы, с научными достижениями. Теперь каждый играет свою игру — точнее, лишь малые группы могут оценить достижения, и классики расходятся по узким жанрам. Классика теперь обозначает лучших в некотором узком и неконвертируемом культурном умении. Можно быть классиком наладки мобильных телефонов, классиком обклеивания их стразами или классиком в данном научном направлении — эти вещи несоотносимы, и именно поэтому — в одной цене.

По этой причине возникают указания на гибель писательства, литературы и культуры — в прежних значениях. В самом деле, школа все еще устроена на манер массового общества и пытается сблизить траектории культурного развития. Возникает ситуация, когда люди понимают друг друга только в пределах школьных знаний. Другой общей платформы нет.

Взрослая жизнь, врываясь в школьный мир, разрушает его, стремясь все раньше развести образовательные и культурные траектории. Чем раньше человек приобретает самостоятельность, перестает быть бледной копией школьного идеала, обретает свои интересы — тем быстрее он теряет общий язык «со всеми» и общается в рамках малого круга понимающих в том, что он выбрал. Исчезает категория «большинства» — за ней не стоит никакой онтологии. Нет больше большинства одинаковых людей, от которых отличается то меньшинство и это. Есть огромная совокупность разнообразных меньшинств с собственными культурными и образовательными траекториями.

Исчезает прежняя почтенная категория «быдла». Это понятие из области массовой культуры, это необразованное одинаковое большинство. Но такой реалии становится все меньше — есть множество образованных профанов. Каждый образован на свой манер. Доктор наук и блестящий профессор — неграмотный профан в деле ролевых игр или игры на саксофоне, или выращивания кактусов, аквариу-мистики и прочих важных дел. Каждый профессионал имеет дело с аудиторией образованных профанов, которые могут быть выдающимися специалистами — хоть в чем-то. В поклейке куколок, умении выбрать сорт пива или игре на органе, ява-программировании или проведении презентаций и коучинг-групп.

Исчезает классика как образцовый набор чтения, необходимый любому образованному человеку, выверенный веками список лучших книг. У каждой культурной траектории своя классика, иногда древность ее — три или пять лет. Нет времени читать старье, которое кто-то почему-то счел обязательным. Таково следствие распада общей ценностной иерархии, и получить классику обратно, вновь создать в культуре место, где могла бы быть классика, хоть какая-то классика, — очень трудная задача, требующая существенного изменения современной культуры.

Впрочем, классика исчезает разнообразно, превращается и преобразуется. Например, она сейчас понимается как особенный жанр литературы — есть детективы, фантастика, фэнтези, женский роман и классика. Она понимается как топ, лучшая десятка литературы в каком-то списке. Слово «классика» продолжает жить и набирает новые значения, исчезает лишь классика литературы, как ее понимали в XIX и ХХ веках.

И все это многообразие — следствие общей причины: появления нового технического средства, компьютера и информационных сетей. Однако можно заметить: компьютерные сети — причина необходимая, но недостаточная. Сама по себе возможность легкого удаленного общения, бесплатного доступа к огромному количеству текстов, картинок, мелодий и видеоизображений — не обязательно ведет именно к таким следствиям.

К технике добавляется неопределимый фактор, о котором практически не говорят. Легко возникает разговор о детерминантах современного культурного развития и социальных катастроф: конечно, технический прогресс. Но ведь Сеть можно использовать и иначе? Тут следовало бы быть разговору об идеях, имеющих хождение в обществе, о том, как люди предпочитают использовать технические средства. Однако обсуждения таких идей нет — всем хватает ссылок на технику.

Легкость исправления текста пропорциональна легкости его написания. На компьютере все легко исправить — и потому легко написать. То, что легко пишется, читать трудно — слишком велика избыточность. И потому в компьютерную эпоху к тексту особенно энергично применяются критерии оптимальности, эффективности изложения. Лучший подарок читателю — кратко и ясно обрисованная суть дела, а все фиоритуры, сравнения и оценки он воспроизведет сам. По крайней мере читатель в этом уверен.

Отсюда следует, например, любовь к дайджестам. То, что считалось синонимом плохого вкуса и явной халтурой — искренне предпочитается оригинальному продукту. Если можно за полчаса узнать, что написано в «Войне и мире», — разве это плохо? Только хорошо. Зачем читать две недели, чтобы узнать то же самое, да еще много работать, сокращая и забывая лишние слова? По отношению к «Войне и миру» это кажется кощунственно-неверным; а по отношению к учебнику верстки в «Индизайне»?

Читатели, переходя к каким-то новым способам восприятия текста, просто не представляют, что из текста можно брать что-то еще кроме «информации». Дайджест передает информацию — тем самым текст оказывается избыточным по отношению к собственному краткому пересказу.

Интересно, что противоположных, опровергающих высказываний в разговорах нет. Слишком многие думают так, чтобы имело смысл по тысячному разу что-то произносить. «Детская» манера чтения, вылавливающая фабулу и пропускающая «описания», стала восприниматься как единственно возможная, взрослая, концентрированная на эффективности и информативности. В отношении к тексту крайний инфантилизм стал взрослой нормой: «Вряд ли современный человек в здравом уме станет читать "Бедную Лизу"».

Дайджест — улучшенное, рационализированное, экономное и оптимизированное изложение исходного полуфабриката. Видимо, суждение это требует различать тексты, относительно которых оно верно, и те, для которых — нет. Это подразумевает становление новой культуры — прежняя внятных критериев различения текстов не дает. Новая же культура пока не появилась. Сейчас мы работаем над этим.

Разговоры о школе, культуре и чтении переполнены фантастическими сюжетами, легендами о появлении новых людей, новых способностей и т. п. Эти способности существуют хотя бы потому, что о них говорят. Мамы озабочены открывающимися способностями в своих детях, учителя замечают особенности новых классов — значит, есть выговариваемый социальный феномен, и с ним надо как-то соотноситься: опровергать, исследовать, учитывать, уметь отвечать на вопросы.

Это связано с новым этапом революции Гутенберга; приходят новые технические средства, и культура людей изменяется, а вместе с культурой меняются привычки и типы поведения. Исследовать новое, возникающее трудно — оно еще не полностью проявилось. Новая культура перемешана со старой, еще нет плотного слоя носителей, не устоялись стереотипы. Многие методы исследования дают сбой — иной эффект статистикой не зацепишь.

Подробное описание тех сведений, легенд и ходячих мнений о способностях современных школьников заслуживает отдельного текста в особом жанре. Что-то вроде охотничьих записок, когда у жаркого костра разгоряченные слушатели, перебивая друг друга, размахивают руками и уточняют ужасающие подробности.

Вот несколько сюжетов, которые сопровождаются примерами, опровержениями, сомнениями, уверенностью и ожиданиями.

Раньше дети легче писали изложения и трудней — сочинения. Потому что трудно вообще «придумать» и гораздо легче записать услышанное. Теперь иначе — дети довольно легко пишут сочинения и крайне трудно — изложения. Как говорит учительница — они не понимают. У них разрушена функция понимания текста. Они плохо понимают чужие мысли. Они могут повторить, но не могут пересказать. В вузах жалуются преподаватели: студенты довольно легко повторяют материал, но при попытке задать вопрос на понимание выясняется — они повторяли, не понимая. Это было и раньше, теперь — первые сигналы с начальных курсов — намного сильней проявляется.

Может быть, произошел очередной культурный сдвиг. Скажем, литература XVIII века недостаточно остросюжетна для современного читателя. Если к 15-й странице никто еще не провалился в другое измерение, не убил кого-то или не изнасиловал козу — то, спрашивается, чем он эти 15 страниц занимался? Не описания же природы пересказывать. Примерно такие чувства испытывает человек, которому надо пересказать текст старой культуры, а он привык к совсем иному обращению с текстами.

Вот подростки играют в компьютерную игру. Между эпизодами в ней по два-три экрана текста, затейливо выписанные разборки какого-то героя с местными королями — что у кого отнял, как обидел, а они собрали войско, пошли в поход, по пути пересекли пустыню и... Грамотный читатель едва первые строки успевает собрать в голове, а ребята уже вертят следующую страницу.

Они искали ключ. Им не было нужды читать эту детскую сказочку — они были знакомы с этим типом игр и знали, что из всего этого текста следует извлечь указание: что должен добыть герой на следующем этапе игры. Отбить пленных на маленьком островке в центре карты. Добыть кольцо с изумрудом. Пробиться в Цитадель Зла. Все, ясно. Поехали дальше — играть.

Текст — в том числе сюжетный — стал излишним. Текст является набором спрятанных ключей, нужных для понимания ситуации. Если угодно, текст стал инструкцией: из нее вытаскивают нужное для решения конкретного вопроса, но странно читать подряд инструкцию, любуясь стилем. А пересказать инструкцию? А это вообще осмысленное дело — пересказывать то, что едва замечаешь в поисках нужного? Ты роешься в огромном сундуке рухляди, торопливо выбрасываешь на пол старые тряпки, газеты, какие-то валенки, мать их... наконец находишь то, что долго искал — и тут тебе задание: опишите то, что вы нашли в сундуке. Да и не глядел вовсе.

Говорят, что сюжетная — в том числе остросюжетная — литература отходит на второй план, как когда-то умер рыцарский роман, как исчезла с глаз сентимен-талистская литература — не потому, что люди перестают читать. Они начинают читать иначе и другого ждут от текстов. Они ищут — подсознательно — в конце страницы ключ, который позволит... ну что-то позволит. Понять следующую страницу быстро. Выйти на новый уровень. Приобрести умение.

Доля визуального в общем потоке информации стала больше. Время экспозиции сокращается, «картинки» сменяются быстрее. Бегом по музею, все уже понятно. Растет пропускная способность — информация быстро считывается, но не вербализуется. Вместо текста о полученных впечатлениях идет быстрая маркировка («клёво», «блеск», Тексты сотней лет ранее потребовали острого сюжета, теперь они требуют экшн. Все, что не экшн, сознанием не воспринимается. Даже сочинение на свободную тему стало непреодолимой преградой для многих, потому что не хватает средств воссоздания: картинка в голове имеется, а вот как ее вербализовать, чтобы получилось адекватно? Сознание многих детей «визуализировалось»: «рассказать» переключилось на «показать». Если нет визуализации — нет понимания. Более того, если картинка статична (в ней нет постоянно сменяющихся планов, спецэффектов, активного движения персонажей), то и картинка перестает быть понятной.

Исчезли мотивация и система принуждения. Прежде самый тупой ребенок из самой неблагополучной семьи выучивал таблицу умножения назубок, пот учения заливал глаза большинству учеников, и оттого были плоды. Теперь же ослабло принуждение, мотивации слабы и переменчивы. Выучить одного ребенка без муштры можно, можно создать элитную школу, но массовая школа стояла на принуждении, и как обучить без муштры — неизвестно.

Дети стали умнее, но умнее по-иному. Они мыслят не изложениями нарративов, а схемами, ключами, системами действий. Современный мир требует новых умений, в разы вырос объем текстов и инструкций, обязательных к прочтению и просмотру, изменился характер требуемых знаний — и потому изменились способы понимания. Прежние навыки исчезают, зато появляются новые.

Текст перестает быть наполненным смыслом, становится насыщенным шумом. Текст — полуфабрикат, надо как можно быстрее вытянуть из него главное, это главное не требует словесного выражения, его надо лишь подчеркнуть, отметить, выделить.

Происходит это в связи с падением ценностных иерархий и исчезновением классики. Классика подразумевает элитную культуру, неравноценность мнений и небольшой корпус текстов, обязательных для заучивания; прочие тексты вторичны и второстепенны. Демократизация культуры делает все мнения равноценными и тем самым необозримо увеличивает долю информационного мусора. Рост потока информации кажущийся, это эпифеномен разрушения элитарной культуры.

Классика была мощнейшим механизмом селекции информационного потока. Классику снесло, и теперь нет способа оценить, какого качества текст. Нет социально выраженных норм, фильтров, каждый мастерит собственные фильтры на коленке, любительские и маломощные, потому кажется, что информации слишком много, что прочесть требуется слишком много, и надо спешить, спешить. И образуются новые умения: раз сломан общекультурный механизм обработки информации, возникают миллионы самоделок, безумно разнообразных, любопытных, неэффективных, непонятных.

И вот учителя то ли в себе, то ли в школьниках замечают изменения. Последние 20 лет приходится постоянно повышать скорость... Не речи: движения информации в аудитории. Ниже какого-то порога контакт с учениками исчезает, даже если тема крайне интересна. Ну не могут они по-другому! Необходимо увеличивать долю визуальных материалов. Без постоянной подпитки зрительного восприятия дети скисают. Нужно хоть что-то показать. Пока нет понятий, чтобы точно передать, о чем речь. Детям нужны не просто суетливая динамика и не просто визуализация. Говорят так: в информационной динамике для них важна не сама скорость и не амплитуда, а частота. Они как будто на других волнах работают. И еще: дети стали разнообразнее. Мощность разнообразия класса возросла, раньше было не так, разброс был меньше.

Вот другое сравнение:

Явственно чувствую — дети стали умнее (в сравнении с школой моего времени). Но только ум этот — другой, это ум, в котором не живет время, он не кумулятивный. Другими словами, ум исторического человека напоминал устройство конденсатора: от знания до действия лежала целая серия пластин, где накапливалась энергия. Можно сказать и так: любое действие у нас, прошлых, затормаживалось. Теперь это не нужно. Устройство современного человека, школьника, скорее напоминает диод — в одну сторону пропускает, в другую нет. Между знанием и действием, там, где у нас были намагниченные, наэлектризованные слои, у них ничего нет, путь кратчайший. Оттого и изложения не пишутся, любое изложение требует истории, а ее в обрез — кумулятивного эффекта нет.

Говорят о новом визуальном мышлении и восприятии, о клиповом сознании. Каковы его достоверно подтвержденные психологические характеристики — надо искать в специальной литературе, но его ощущают эмпирически:

Клиповое восприятие — это страшно. Я его, правда, подцепил на другом — на необходимости делать три задачи одновременно в условиях непрерывного отвлечения. И привык, внимание через две минуты само перескакивает на другую задачу.

Так много разных необходимых забот, действий, текстов, занятий, что человек перестает воспринимать любые куски текста длиннее определенного. Для многих складывается новая норма: текст должен быть иерархично структурирован, не более 30 строк в разделе. Кто может прочесть страницу, кто — половину. Самой существенной характеристикой текста стало не его содержание, а — объем.

Чему учит компьютерный опыт? Из опыта реальной жизни человек получает различные интуиции поведения объектов, скажем — механические интуиции о поведении колеса и рычага. Возникает некоторая предметная логика, которая потом эксплуатируется, скажем, в элементарной математике. А опыт компьютерных игр какие дает интуиции? Кнопочные, интерфейсные. Логика видимого на экране связана с манипулированием ими не прямо, а через не имеющий ничего общего интерфейс кнопок и лент скроллинга. Это не логика реального мира, а логика автора интерфейса. В результате возникает подспудная интуиция: все можно переиграть, начать заново, пройти насквозь, если знать коды. Это совсем другое мышление, умеющее оперировать с искусственными соразмерными человеку объектами, придуманными людьми, — а не с нечеловекоразмерным миром природы, действительно непостижимой — потому что не человеком созданной.

Мышление становится подобным пунктам интерфейса, не логическим, а схематическим, тестовым. Такое мышление исходит из того, что окружающая среда заранее искусственно структурирована — и нужно лишь делать выборы, просто находить варианты решения, которые гарантированно существуют. То, что выборы есть и правильный выбор ведет к успеху, — заложено в игру ее создателями. В реальном мире структуру выбора приходится формировать самому, создавать в непрерывности альтернативные варианты, которые могут не вести к успеху ни при каком сочетании.

Возникает новое мышление, в чем-то более быстрое и успешное, чем прежнее, в чем-то ему проигрывающее. Кажется, оно должно лучше работать в «современных» ситуациях: многозадачности, одновременного чтения, разговора по телефону, записывания, «ухватывания». Из всего выхватывается ключевая схема дальнейших действий, которую не успевают довести до слов, до понимания и смысла — важно быстро ухватить и сделать. Сразу будет видно, кто выиграл, кто проиграл. Это — ум.

Воспринимать набор этих удивительных свойств, приписываемых «современным детям и молодежи», следует как каприччио. Это бродячие городские легенды, страшилки, современные мифы, реальные случаи, поспешно обобщенные, эмпирические закономерности, отнесенные к нечетко проявленным объектам. Важно, однако, воспринимать это не как собрание ошибок, которые стоит всего лишь поскорее забыть, а как интеллектуальную среду, в которой и идут разговоры об изменениях в образовании и требованиях к новой школе.

Можно отыскать и другие новые, невиданные ранее, оригинальные черты новой культуры. Как любая новизна, они непостоянны, пока не сложились в систему, могут исчезнуть, не оставив следов. Может быть, новая волна технологий смоет без следа эти сегодняшние новации. Но пока они имеются, и их можно отыскать среди мнений и самоотчетов людей, функционирующих в современной культуре.

Итак, выявилась новая культурная складка, раньше ее вроде бы не было, или по крайней мере ранее ее не замечали.

В современной визуальной культуре место стыда — самое стыдное и маленькое. Хоть попу покажи, хоть ушами виляй — никого не удивишь. И люди в основном мало чего стесняются. Тем более замечательно на этом фоне выглядит новая культура стыда.

Оказывается, искреннее изложение своих мыслей в тексте — постыдно, это интимное дело. ХХ век был культурой много пишущих интеллигентов, которые столько всего понаписали, что стыда там и совсем не найти, бумага все стерпит.

А теперь интеллигенция подвымерла, культура сменилась новой грамотностью (она же — новая неграмотность), стала в большей степени визуальной, и текст при -обретает новые функции. Теперь сказать-то и показать можно все, хоть ролик на «Ютубе» вешай про свои интимные приключения, чего там такого, все всё видели. А вот искреннее и серьезное изложение своих мыслей, внутренних идей — штука важная, и просто так, учителю в школьном сочинении, это писать неудобно, это пишут под замком и показывают только близким людям. Оказывается, для многих задача написания сочинения и изложение своих настоящих мыслей не совмещается с публичностью школьного образования. Всерьез говорить стыдно, публично не стыдно шутить и прикалываться. Но школьные практики направлены на публичное серьезное высказывание, и потому они — вне современной молодежной культуры, они — антикультурны.

Получается, что по мере развития того, что наскоро называют «постмодернизмом», вслед за уменьшением цены печатного слова, возникает новое явление: особенная ценность слова серьезного, искреннего, за которое стоит сам автор, всем собой. Это и написать страшно и трудно, и показать несколько неудобно. Как выложить в Сети фотографию близкого человека: любой прохожий может обматерить — нехорошо.

Сейчас происходит огромный культурный переворот — изменение места книги в культуре, изменение роли печатного текста, изменение средств, которым текст приходит к читателю. Тема эта очень обширна, но можно ее сузить, кратко сказав: тексты ушли в Интернет, читают теперь с монитора. Конечно, тут масса деталей — кто-то с мобильного телефона, кто-то из электронного ридера, но в целом можно обозначить раздел средств передачи текста по границе книга — монитор.

И это изменение средства передачи текста влечет за собой изменение способа восприятия текста. Прежний способ, связанный с печатным текстом и с книгой, назывался «чтением». Дело недавнее, все еще помнят, и потому не обязательно подробно объяснять, что это такое — «читать». Хотя многие уже забыли и не понимают отличий от нового типа восприятия текстов, новых приемов работы с текстами, которые возникают при восприятии текста с монитора. Назовем это сканированием.

Говорят: появилось новое умение. Называют его по-разному: скроллинг, браузинг, сканирование. Как и обычное чтение, оно основано на базовом умении читать, складывать буквы в слова. Но все же это умение несколько отличается от принятого «обычного» чтения. Кажется, это и не скорочтение, то есть различие между медленным чтением и скорочтением — иное, нежели между сканированием и обычным чтением.

Нельзя быть уверенным, что это новое умение в самом деле существует как массовая практика — однако об этом говорят. Конечно, многие буквально не умеют складывать слова, они читают так медленно, что забывают начало предложения, пока до конца доберутся, они в самом деле не умеют бегло читать — таких людей довольно много. Так что новое умение — это не банальное неумение, неграмотность, а этакое альтернативное умение, временами похожее на неумение читать, потому сканирующие тоже ведь не понимают смысла просканированного.

Трудно сказать, закрепится ли это новое умение в культуре, завяжутся ли на него многие другие практики, станет ли оно нормальным и необходимым. Это — заготовка нового, может быть, это умение останется случайным, в культуре специально не фиксированным. Или войдет в набор базовых умений новой культуры.

Пояснить суть такого культурологического изменения можно следующим примером. Существует культурологическое различие между тем, как читают газеты европейцы и как — американцы. Связано оно с тем, что в Европе чтение газет — это умение, дочернее по отношению к чтению книг, издавна читали книги, а потом появились газеты, и с ними тоже стали работать, как с книгами, — читать. В США сложилась иная ситуация — там чтение газет было первичным, ему не предшествовали навыки чтения книг, восприятие газет было самостоятельным умением. В результате европейцы чаще газеты именно читали — внимательно, с перечитыванием, изучали, отмечали удачные места и т. п. А американцы газету проглядывали, быстро скользили по полосам рекламы и объявлений, выуживали из вороха газетных страниц нужные сообщения, отмечали общий настрой по заголовкам, не вчитываясь в ненужные статьи.

Когда рассказывают об этом новом умении, о сканировании, можно понять дело так, что примерно такое же различие, как между чтением газет американцами и европейцами, только более выраженное, существует между чтением бумажных книг и сканированием текстов на мониторе. Просматривают, проглядывают, сканируют — ленты новостей, бесконечные записи в блогах и «стены» социальных сетей, rss-подписки и онлайновые библиотеки. То, что можно прочитать и нужно прочитать, столь невозможно велико по объему, что обычно тексты лишь просматривают в поисках нужной информации. В этом — кардинальное различие.

Если высказаться очень резко, намеренно заостряя, то получится следующее. Говорится, что возникло новое умение, новый способ чтения. Важно, что раньше читали каким-то не очень осознаваемым одним способом, а теперь читают другим. Теперь — скажем это операционально — очень быстро прокручивают страницу, быстро просматривают ее, не то чтобы понимая содержание, а скорее выделяя наличие или отсутствие некоторых ключевых слов, важных при данном просмотре-сканировании, или оценивая важность страницы с точки зрения поставленных целей.

Пожалуй, можно сказать таким образом: то, что рассказывают люди о себе и о других, то, как они описывают это сканирование, противопоставляемое обычному чтению, позволяет определить его так: это значительно более целенаправленное чтение, чем ранее. Прежде понимание текста складывалось из таких блоков: прочесть, понять, оценить, насколько это важно для предпринятой работы или для поставленной цели. В общем, человек прочитывал целую книгу, затем размышлял над ней и потом решал, стоящая ли это книга и может ли он на нее опираться в каких-то своих целях — неважно, речь о работе или о развлечении, о саморазвитии или об удовольствии.

Сейчас происходят ранняя специализация и быстрая целевая оценка внутри самого процесса чтения. Например, человек может открыть текст, чтобы узнать нечто об интересующем его слове — и быстро просмотреть, если этого слова нет, текст его не интересует. Это самый простой случай. Может быть значительно более сложный — человек, скажем, ищет материал для статьи, реферата и т. п., он просматривает текст и очень быстро оценивает, не зацепит ли его этот текст, не будет ли он ему интересен. Это происходит очень быстро, так что зачастую человек не может сказать, что же было в просмотренном тексте, о чем он, на какую тему, он понял только собственную оценку — что это для его целей не интересно и тратить время на этот текст более не стоит. А вот если интересно — человек переходит к «чтению первого рода», читая подряд или через абзац, пытаясь выхватить то, что ему нужно.

Чтение второго рода, сканирование — это чтение в условиях крайнего избытка текстов, нехватки времени на чтение. Идет экономия, оптимизация, сокращение избыточных операций. Это уже не раз было в истории литературы. Если прочитать у историков литературы, какие практики чтения были в ходу в Средние века, как читали книги, когда знали, что зима долгая, а другой книги нет и еще несколько лет не будет, — мы увидим практики чтения, совсем не похожие на наше привычное чтение первого рода. Например, читали книгу небольшими разделами, оставляя на завтра следующие главы. Запойное чтение подряд не приветствовалось, это был дурной тон чтения. То же касается способа написания: произошло сокращение нарративов, злостное обострение сюжетов — признаки литературы Нового времени.

Чтение — это восприятие текста как целого, читают обычно подряд, от начала к концу и от начала до конца, цель — прочитать этот текст (и составить о нем мнение). Сканирование — это извлечение нужных кусков информации из текста, текст — лишь среда, в которой может находиться нужная информация. Его просматривают как угодно — хоть от конца к началу, наискось, по ключевым словам, по заголовкам — всеми способами ускоряя процесс ознакомления с текстом, который сам по себе не ценен — ценна информация, которая может быть в нем заложена. В одном случае текст — металл, в другом — руда, из которой еще предстоит извлечь нужное читателю.

Тем самым то умение воспринимать текст, которое было базовым для существования художественной литературы, восприятия текста как самостоятельной ценности, — исчезает, заменяясь иными навыками, навыками практического использования текста как инструкции при выполнении какой-то посторонней работы.

Можно провести опросы, статистические исследования, которые бы показали, насколько именно люди стали меньше читать. А можно посмотреть, что они стали читать иначе, стали читать, исходя из других соображений. Чтение — это конгломерат многих отдельных умений, это такой социопсихологический аппарат, машина. Дело ведь не в том, что некто держит перед собой страницу печатного текста. Скажем, чтение из удовольствия, из интереса к читаемому — это одна машина, один вид чтения, у него есть сопутствующая ему культура. К такому чтению не надо принуждать, оно самоусиливается. Однако у него есть и нечасто вспоминаемые побочные следствия.

Как только чтение книг начинает рассматриваться как вид развлечения, которое должно приносить удовольствие, — исчезает представление о литературе как ценностно и иерархически организованном знании, возникают равноправные вкусы, которые каждый удовлетворяет по-своему и хорошо, лишь бы удовлетворил.

Чтение в таком случае измеряется полученным удовольствием. Почитатель серии «Боевая фантастика» совершенно так же начитан и в том же смысле любит книги, как читатель Ариосто, а поскольку все удовольствия могут быть переведены на один общий для всех язык эндорфинов — чтение вполне можно поставить в ряд с другими способами получения удовольствия.

Оказывается, расхожая мысль о «любви к чтению» приводит к довольно неожиданным выводам. Если не считать, что на уроках в школе учеников следует знакомить с разными видами удовольствий и учить ценить, скажем, марочные вина более бормотухи, то на уроках литературы не следует особенно много внимания уделять приятности, получаемой от чтения.

Выше мы рассмотрели чтение для удовольствия. Допустим, это такой особый вид чтения, со своей мотивацией. Мы берем в качестве горючего для развития навыков чтения удовольствие. Горючее — мотив, то, на энергии чего мы совершаем усилие. По логике формирования навыка чтения к данному мотиву присоединяются подходящие детали. Возникает согласованный механизм любви к чтению — если горючим служило удовольствие, получится машина для чтения жанровой литературы, воспринимающая классику как жанр. Готы любят готичное, а «ботаники» любят классическое, им приятно поскучать. Это мир увлечений, и в нем все увлечения в одной цене.

Но можно взять другое горючее, что многие и делают. В качестве горючего можно использовать мотивы тщеславия, роста, достижения элитарного состояния, успеха, желание быть победителем. Победа в конкуренции — мощный мотив. Можно говорить, что жизнь — серия испытаний, к ним надо быть готовым, чтобы выйти из них победителем, и надо набраться соответствующих умений, позволяющих пройти испытания.

Тогда навык чтения становится прагматическим навыком. Не умеющий бегло читать, быстро понимать прочитанное не сможет пройти конкурентные барьеры современной жизни. И по содержанию чтение должно быть направлено к пользе — читать следует прежде всего по своей будущей специальности.

Таким образом собирается иной культурный механизм, на другом горючем — другая структура, структура прагматического чтения. Человек научается использовать навык чтения для получения информации, он просматривает тексты, выискивая в них то, что ему необходимо в соответствии с поставленными целями — профессионального роста, служебной карьеры, научного исследования, да в конце концов даже для отдыха и расслабления — это тоже может быть прагматической целью на каком-то этапе.

У такого выбора — выбора такого культурного механизма, способствующего обучению, — есть собственные следствия для культуры. Таких «видов чтения» можно выстроить несколько. Оказывается, в каждой культуре существует свой набор «машин чтения» — одним машинам обучают в школе, другие сами заводятся в благоприятной среде. А потом набор машин меняется, меняется культура — и хотя формально акт чтения происходит, он уже означает совсем другое — потому что читают иные тексты, читают не так, как прежде, с иными техниками, целями и результатами.

Получается, что ответ на вопрос: «Отчего стали меньше читать?» совсем не прост, и даже достоверные статистические данные о числе прочитываемых в месяц печатных знаков не способны дать вменяемый ответ. Требуется рассказать, какие именно виды чтения бывают и какие были раньше, как они увязаны с иными культурными навыками, для каких социальных целей служили раньше и для каких — теперь, и сколько людей в чтении руководствуются какими целями и пользуются какими способами чтения. Тогда будет примерно понятно, что же происходит, как сдвигается культура, какие правила и нормы в ней возникают.

Исчезновение «бумажного Гутенберга», редукция книг в маргинальные ниши подарочных изданий, расширение дигитальных технологий на все виды текстов, новые типы чтения, новое отношение к тексту и многое другое, что было перечислено выше, — указывают на зачатки новой культуры.

Хорошо, это не доказано, это всего лишь высказано: это не сама уже наличная культура, это то, что люди говорят о своих действиях и действиях окружающих, это набор их удивлений, ожиданий, страхов. Это не сама новая культура, а лишь область, в которой она ожидается, это росчерк границ, где она могла бы появиться.

Одни изменения всем понятны — например, замена бумажных СМИ цифровыми. Об этом уже написаны монографии специалистами по развитию медиа, и тут мнения людей показывают лишь, что это видно не только специалистам — это стало массовым убеждением и совсем не является неожиданностью. А другие эффекты — например стыд перед серьезным текстом — едва ли можно было угадать, если не обнаружить этого в сложении мнений.

Рассматривая новые компьютерные технологии, мы открываем новые связи. В общественном сознании обнаруживаются неожиданные связи привычных предметов. Например, можно привычно полагать, что со школой связано высшее образование, после школы — институт. Но по логике устройства социальных институтов у школы не так сильны связи с вузом, как со многими иными институтами. Школа очень сильно связана с родителями, которые несут ответственность за детей. А высшее образование — во многом уже выбор самостоятельного человека.

Оказывается, высшее образование в умах людей слабо связано со школой. Это проявляется в том, что при запросе на слово «образование» мы находим разговоры, где говорится о школьном образовании и практически не говорится о высшем. То есть высшее, конечно, образование, но это более узкая и специальная тема, а вот школа — это самая сердцевина того, что обсуждают в связи со словом «образование». А что же прямее связано со школьным образованием? СМИ, Интернет, видеопродукция, игры.

Отдельная тема — как учить детей, как давать образование в мире, где Гутенберг сменил свой наряд. Мы можем узнать, что же думают родители о своих детях, как они о них рассуждают, что дети говорят о себе, как родители вспоминают свои школьные годы.

Если многие родители в самом деле убеждены, что появилось новое поколение, что дети в большинстве своем стали хуже понимать тексты и лучше — видеоролики, что появилась новая культура, — уже одно это убеждение само по себе меняет реальность. В этом смысле не важно, как влияют на человека новые технические средства, мы можем принять это влияние за нулевое — все равно родители, думая соответствующим образом, замечают симптомы у своих детей и нечто предпринимают. Что-то делают, чему-то дополнительно учат, что-то легче прощают, машут рукой, плачут, корят, высказывают свои подозрения чадам. Дети узнают и чувствуют ожидания, они в курсе мнений о своем развитии — в общем, мнения, конечно, представляют собой реальность, причем реальность очень активную и действенную.

И далее можно решать. Можно изучать, в самом ли деле обнаруживается влияние новых технологий на образование и изменение культуры людей. Или можно считать эти изменения в основном фантазиями — то есть, попросту говоря, теми самыми мнениями, которые мы и выявляем. И тогда можно с ними соглашаться, или бороться и развенчивать, или учитывать в своих построениях об образовании — но игнорировать их не удастся, а значит, их следует знать.