Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №4, 2012

*[1]

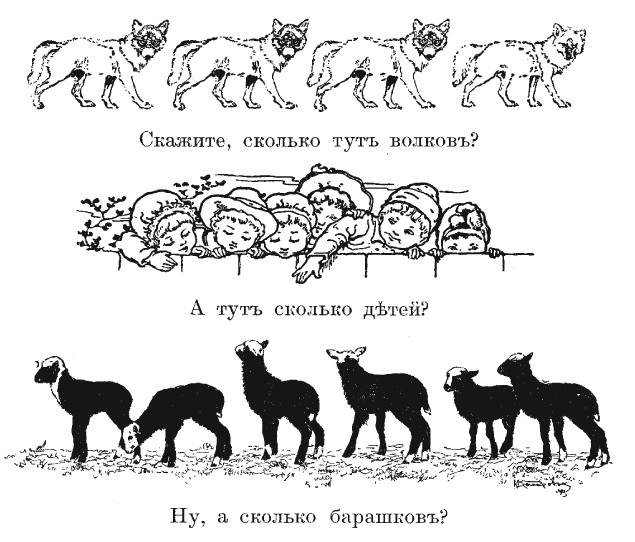

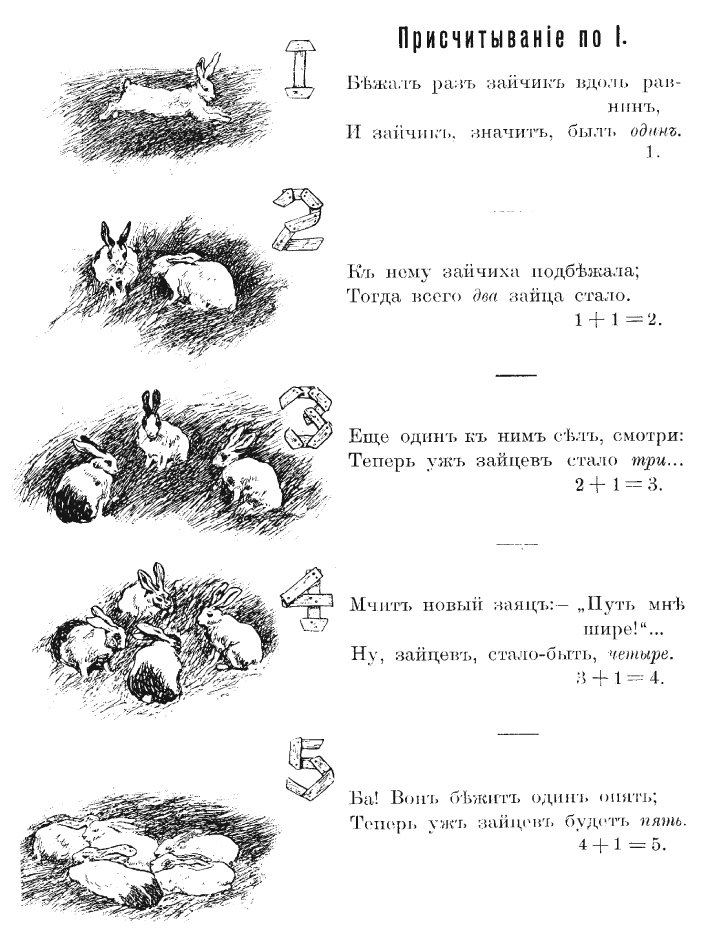

Вот привычное для нас устройство любой системы образования: начальная — средняя — высшая школы; обязательное для всех общее образование и свободно избираемое каждым специальное. Сейчас мало кто знает, что такое разграничение родилось в эллинистическую эпоху и просуществовало, почти не меняясь, без малого две тысячи лет. Еще на памяти многих ныне живущих — родившихся в середине ХХ века — устройство образования казалось незыблемым. Столь же стабильными казались программы средней школы: миллионы школьников Европы и СССР изучали одни и те же предметы, пользуясь подчас учебниками, впервые изданными в XIX веке, и решали «по Малинину — Буренину» задачи, знакомые еще античным детям. И вдруг все переменилось.

В постсоветской России образовательные реформы следуют одна за другой, но при этом — с чем все согласны — образование становится все хуже и хуже. Копий, сломанных по этому поводу, хватило бы на все рыцарские турниры в истории. Одни говорят о модернизации и необходимости развивать инновационный потенциал общества. Другие — о патриотизме и духовных ценностях[2]. Третьи — о нехватке квалифицированных рабочих и инженеров в промышленности, нерациональном расходовании бюджетных средств и коррупции на экзаменах... И все говорят о кризисе российского образования. Но складывается впечатление, что ни авторы реформ, ни их критики не понимают, к чему реформы должны привести. А значит, нет ясности и с тем, что именно нуждается в реформировании. Дело, думаю, в том, что все заинтересованные лица относятся к образовательным институтам как к данности, не пытаясь разобраться, какие их особенности служат решению каких задач и в чьих интересах. А разобраться все-таки нужно.

Полоса непрерывных образовательных реформ в западном мире началась в 1960-е годы с подачи администрации и Конгресса США, озаботившихся неожиданными успехами СССР в научно-технической сфере. В 1963 году ЮНЕСКО создает Международный институт планирования образования, а уже в 1967-м проводит Международную конференцию по вопросам мирового кризиса образования. И все это триумфально увенчал бунт парижских студентов 1968 года, наглядно показавший, что кризис налицо.

В чем видели кризис те, кто о нем впервые заявил? Джеймс Перкинс, председательствовавший на вышеупомянутой конференции, сформулировал ее выводы так: «Кризис, который заключается в неспособности образования идти в ногу с развитием общества, налицо. Он принимает две формы. Первая — это наблюдающееся во всем мире несоответствие между надеждами отдельных личностей и потребностями общества, с одной стороны, и возможностями системы образования — с другой. Вторая — растущий разрыв между развивающимися странами, которые страдают от острой нехватки ресурсов, и развитыми странами, которые в основном заботятся о своих собственных нуждах»[3].

С тех пор в развивающихся странах произошли крупные подвижки. Индия создала мощную систему высшего образования, которая сегодня удовлетворяет потребность в специалистах не столько самой Индии, сколько США и других развитых стран. Китайские школьники считаются едва ли не самыми знающими в мире. А вот Россия стала «страдать от острой нехватки ресурсов», по крайней мере на нужды образования. Но это скорее говорит о том, что Индия и Китай перестали быть «развивающимися странами», а Россия, напротив, стала таковой.

В развитых же странах реформы сменяют одна другую, а кризис, похоже, стал перманентным. Правительства сокращают государственное финансирование образования и стремятся переложить это бремя на самих учащихся и их семьи. Однако в самой «формуле кризиса» так ничего и не изменилось, по-прежнему говорят о «несоответствии между надеждами отдельных личностей и потребностями общества, с одной стороны, и возможностями системы образования — с другой». Хотя в этой триаде антагонистами были и остаются как раз «надежды личностей» и «потребности общества». И антагонизм этот возник именно тогда, когда изменилось соотношение требований личностей и общества к образованию. Для понимания причин этих изменений придется вернуться к самым основам и попытаться понять, что такое «образование» и зачем оно нужно.

В середине ХХ века Альфред Крёбер в поисках понятия культуры проанализировал более 70 ее определений, обращающихся в науке[4]. С тех пор их число еще умножилось, но общепринятое понятие так и не появилось. В наших расхожих представлениях культура — это нечто среднее между пыльной лавкой старьевщика, где в беспорядке свалено все, чем неизвестно почему восхищались отцы и деды, и знанием, в какой руке джентльмен должен держать вилку, если в правой у него котлета. Поэтому обычный человек относится к культуре как к чему-то украшающему жизнь и временами приятному, но совершенно бесполезному.

А все потому, что он не знает, что «разговаривает прозой», то есть живет культурой[5]. Что «культура» — это обозначение всего того, что наделяет его жизнь смыслами, позволяет понимать окружающий мир, других людей и самого себя, пользоваться вещами и создавать их, ставить и решать задачи. Что, наконец, именно по основаниям культуры он объединяется с одними людьми и решительно размежевывается с другими. Иными словами, вне культуры человеком считаться он не может.

Базовой для каждого является культура его народа. Ее он впитывает с молоком матери, из атмосферы, царящей в семейно-родственной среде. С ней мы усваиваем язык и иные способы общения, взгляды, формы поведения, навыки полезной деятельности: все это — культурные модели. Культура является коллективной памятью народа и хранительницей его идентичности.

Конечно, своя культура есть у каст, сословий, гильдий, этнических и конфессиональных групп и т. п., ее мы называем субкультурой. Хотя понятие культуры приложимо только к сообществам самоидентифицирующимся (т. е. к таким сообществам, любой член которого способен отличить «своих» от «чужих») и самовоспроизводящимся (т. е. способным поддерживать свою общность в процессе смены поколений).

И, наконец, есть культуры, объединяющие многие народы в силу большей или меньшей общности их исторических судеб, их мы называем цивилизациями.

С такой точки зрения образование обеспечивает воспроизводство культуры определенного сообщества. И с появлением образования в античности возникает понятие образованного, культурного, цивилизованного человека. Каковым каждый из нас хотел бы видеть и себя.

Но образование, как особый социальный институт, возникает лишь в политически самоопределяющихся сообществах, то есть в таких, которые обладают одновременно и культурной, и политической идентичностью — государственностью, которая обеспечивает фактическое обособление такого сообщества от «чужих» сообществ и его защиту от возможных угроз. Такое сообщество я буду для определенности именовать нацией[6].

Образование — это порождение возникшего в древнегреческом мире особого типа организации общества, тогда же и получившего название «политического». Он с самого начала воспринимался как цивилизованный, отличающий эллинский мир от варварского, и не имел параллелей в других цивилизациях той и ближайших эпох. Член общества такого типа — гражданин, которым нельзя повелевать, и тем более помыкать. Он сам принимает решения, касающиеся его собственной жизни и совместной жизни с себе подобными. А поскольку для поддержания общественной организации необходимо управлять и такими людьми, возникло особое искусство управления людьми посредством слова. Именно систематическое обучение этому искусству стало первой формой образования, а главной его целью — воспитание представителей правящего класса.

Система образования приобрела зрелые формы в эллинистически-римскую эпоху. Тогда оформились элементарное (начальное), основное (среднее) и высшее образование. Начальное, предполагавшее обучение письму и счету, адресовалось всем гражданам, рано сделалось практически всеобщим[7] и постепенно приобрело характер общественного: его организация стала делом местных общин (муниципий), и финансировалось оно часто за счет специального школьного налога. Среднее образование предполагало изучение тривиума: грамматики, риторики и диалектики (логики), которые и составляли основу управления людьми посредством слова. Соответствующие школы, называвшиеся риторскими, предназначались для представителей высших слоев общества. Обучение в них считалось в этой среде обязательным, но оставалось делом сугубо частным. Высшее же образование подразумевало изучение квадривиума[8] (арифметики, геометрии, астрономии и гармонии), истории и философии и формировало дисциплину мысли, понимание связи причин и следствий, нравственных и общественных законов, то есть в конечном счете способность действовать сознательно и ответственно. Оно адресовалось тем представителям правящего класса, которые намеревались делать политическую карьеру.

Такая система образования была унаследована во всех основных чертах, включая ее политические функции, последующей европейской/западной цивилизацией и остается ее важнейшей отличительной чертой. Поэтому развитие образования необходимо рассматривать в контексте политической истории.

Центральное место в европейском образовании заняла средняя школа, в которой основу обучения составляли тривиум и квадривиум, к ним постепенно добавлялись основы исторических, богословских, а затем и естественнонаучных знаний. Вооружавшая учащихся искусством управления людьми посредством слова, она была уникальным по своей эффективности институтом воспитания правящего класса. В этом качестве она была также основным социальным лифтом, позволяющим людям подлого происхождения «отмыть мужика» (Аристофан) и проникнуть в ряды правящего класса. Это обеспечило такой школе поразительную живучесть: она просуществовала в неизменном виде до начала Нового времени и легла в основу модели классического образования, работающей до сих пор. Типичными ее образцами стали германские и российские гимназии, французские лицеи и британские public schools. С точки зрения воспитания способности властвовать ей до сих пор не найдено приемлемой альтернативы.

Обучение специальным знаниям и навыкам становилось частью высшего образования также по мере того, как они приобретали политическое значение. Например, дарование римского гражданства всему свободному населению империи способствовало распространению римского права на всю ее территорию. Следствием этого стало создание многочисленных юридических школ, постепенно вошедших в состав афинеев — «университетов» того времени. Превращение христианской церкви в один из институтов власти привело к трансформации части философских школ поздней империи в богословские и в дальнейшем — к появлению богословских факультетов в университетах. А вот медицинские школы, существовавшие с глубокой древности, долго оставались за рамками общепринятой системы образования. Понадобилась Великая чума, чтобы властители поняли: если не хочешь лишиться доброй трети своего населения (главной силы тогдашнего государства), изволь иметь много врачей и фармацевтов. То есть «народное здравие» сделалось вопросом политическим, и в результате медицинские факультеты появились во всех университетах. Промышленная революция привела (с конца XVIII в.) к тому, что купцы и промышленники вошли в состав правящих классов, и университеты обзавелись естественнонаучными и экономическими факультетами, возникло также высшее техническое образование. В эпоху же колониальных империй благодаря всевозрастающей потребности в администраторах, способных управлять туземным населением, востоковедение и этнография оформились не только как научные дисциплины, но и как особые направления высшего образования.

Что же произошло в середине ХХ века, отчего стройная система образования, просуществовавшая две тысячи лет, перестала вдруг удовлетворять почти всех?

Вторая мировая война заставила развитые страны разрабатывать — и тут же в массовых масштабах производить — новые, технически все более сложные системы вооружения. И строить для этого огромные заводы. Но война закончилась — и все это стало ненужным. Какое-то время промышленность была загружена, поскольку надо было восстанавливать разрушенное. Но восстановительный период закончился, и нужно было придумывать что-то еще. Придумали холодную войну с гонкой вооружений, но и этого оказалось недостаточно. Первыми выход нашли западные автомобилестроители и производители средств связи: в 1950-е они предложили потребителям широкий спектр новых товаров, в которых были заложены решения, найденные производителями военной техники. Стало широко доступным то, что до войны считалось предметом роскоши: мощные скоростные комфортабельные автомобили невиданного дизайна, бытовые кондиционеры, холодильники, пылесосы. Появилось УКВ-радиовещание, распространилось телевидение. Но чтобы поддерживать производство, приходилось предлагать на рынке все новые товары. Общество и экономика «подсели на иглу» безудержного потребления[9].

Производство росло колоссальными темпами, заводы оснащались все более сложным оборудованием. Рабочим старой формации, мало чем отличавшимся от фабрично-заводских мастеровых конца XIX века, оно было не по зубам, и на смену им пришли работники принципиально иной квалификации, в чем-то приближающейся к квалификации инженера. Да и инженеров необходимо было все больше, хотя их деятельность заметно упростилась: от них уже не требовалось умения, которым обладали инженеры старой школы, решать любые нестандартные задачи в любой области техники, достаточно было ориентироваться в какой-то одной узкой области. Обе эти профессиональные группы постепенно слились в одну — появилась профессия «конвейерного» инженера, решающего повседневные, пусть сложные, но рутинные задачи. И эта профессия стала массовой.

Параллельно с усложнением структуры фирм и ростом их среднего масштаба, все более широким применением технических средств для управления ими шел процесс унификации и формализации управленческих процедур, сопровождавшийся их обезличиванием, устранением всего личностно-индивидуального из отношений внутри коллективов[10]. Применение таких процедур уже не требовало той степени владения средствами языка, которую предполагает искусство управления людьми посредством слова. В результате возникла вторая группа массовых профессий новейшего времени — деловое администрирование.

Для овладения этими профессиями не требовалась столь серьезная общенаучная подготовка, какую давало традиционное высшее образование, но все же уровень образовательных заведений, где эти навыки приобретались, существенно отличался от школьного, поэтому их также причислили к вузам. В итоге за 1960—70-е годы численность учащихся и преподавателей в соответствующих секторах высшего образования выросла многократно, а среднее образование в развитых странах окончательно стало всеобщим. Важнейшим следствием такой всеохватности стала утрата средним образованием его прежней политической функции — воспитания правящего класса — и перенесение на него функции начального образования — воспитания гражданина. А в англосаксонских странах — окончательная утрата им вообще всяких политических функций.

С этого момента начинается процесс эрозии гражданских основ общественной жизни в странах западного мира (распространившийся теперь и на страны бывшего социалистического лагеря) и превращения образования в игрушку «рыночных сил».

Параллельно с вышеописанными процессами в западном обществе росло влияние рынка на культуру. Выражалось это прежде всего в экспансии «массовой культуры» и укоренении потребительской психологии в массовом сознании.

Современное общество расслаивается на группы преимущественно по потребительским интересам: приверженцы определенных стилей жизни, как у тех или иных «законодателей моды»; фанаты рок-групп; футбольные и т. п. болельщики; приверженцы разных диет и оздоровительных систем и т. д. Культурные модели, отвечающие таким рыночным субкультурам, вытесняют из жизни людей традиционные культурные модели[11]. Закономерен вопрос: должно ли образование участвовать в трансляции рыночных культурных моделей? И кто решит — каких именно? Среди многих следствий такого вытеснения отмечу два наиболее важных.

По законам рынка обращающиеся на нем товары, в том числе продукты массовой культуры, долго не живут — они должны уступать место новым, иначе бизнес развиваться не будет. Так что рыночные субкультуры краткоживущи, эфемерны в историческом смысле. Поэтому современное общество обладает короткой исторической памятью. Это сильно ограничивает его способность извлекать уроки из совокупного опыта человечества.

Сообщества носителей разных рыночных субкультур разобщены, более того, часто антагонистичны, что объясняется агрессивной конкуренцией между производителями массовой культуры, которые внушают своим поклонникам, что они самые крутые, а другие — отстой. «Спартак — чемпион!»

Оба указанных обстоятельства делают такие сообщества беззащитными перед теми, кто владеет искусством управления людьми посредством слова, а значит, легко поддающимися манипулированию. Более того, сообщества, возникающие в современном обществе на основе политических или квазиполитических интересов, оказываются скроенными по меркам рыночных субкультур. Думаю, именно в этом — причина агрессивности и мелкотравчатости политических инициатив нашего «креативного класса».

Ясно, что в таком «обществе обывателей» полноценная традиционная система образования не может быть востребована, поскольку для обывателя образование, как и все остальное, является лишь предметом потребления. С другой стороны, система образования, лишенная своих традиционных политических функций, перестает интересовать и правящий класс, он начинает ее рассматривать как чисто экономический объект. «Раз вы его потребляете — платите».

В западном обществе описанные эффекты проявились уже к концу 1980-х. И это никого не взволновало, пока перед лицом глобального кризиса власти не приступили к «экономической оптимизации» образовательных институтов. Постсоветская Россия сразу же двинулась по тому же пути, причем семимильными шагами. При этом на наше общественное мнение влияет не столько экономическая сторона дела, сколько память о полученном старшими поколениями в советских школе и вузе полноценном образовании.

Интуитивно все понимают, что обычная российская школа с задачей сделать своих воспитанников образованными = культурными = цивилизованными людьми и близко не справляется. А значит, это уже не образование[12]. Люди, мнящие себя элитой, посылают детей за границу — в школы «для элиты». Им невдомек, что в таких школах действительно воспитывают граждан и элиту — но совсем другого общества. Спрашивается, что эти молодые люди станут потом делать в России, которая так нуждается сейчас и в гражданах, и в элите?

Концепцию «образовательных услуг», принятую в сфере профессионального и дополнительного образования, сегодня активно распространяют на общее образование, и это фундаментальная ошибка. Ведь как функции, так и субъекты образовательной деятельности в этих сферах отличаются принципиально.

Функция общего образования состоит в воспроизводстве базовых для данной нации[13] культурных моделей, которые складывались в процессе исторического развития, сложного взаимодействия культур этнических групп, образующих данную нацию, при существенном, и с какого-то момента определяющем, влиянии государства, для которого поддержание национальной и цивилизационной идентичности — главное условие самосохранения. Таким образом, институты общего образования являются важнейшим инструментом государства, предназначенным для формирования культурного единства населения страны, без которого ее целостность не может быть сохранена[14]. Иными словами, общее образование «удовлетворяет потребности» не отдельного гражданина (или семьи), а прежде всего государства. В этом смысле содержание, организация и методы общего образования складываются в результате сочетания общественной потребности в нем и государственного принуждения к нему, с явным преобладанием последнего[15]. Очевидным образом это выражается в постепенном принятии цивилизованными народами принципов общедоступности и обязательности общего образования.

Государство не могло допустить в этой сфере никакой конкуренции, которая неизбежно была конкуренцией с ним самим в жизненно важных для него отношениях. Поэтому стремление тех или иных слоев общества и групп населения создать образовательные институты для воспроизводства собственных субкультур всегда контролировалось государством. По мере отмирания сословий их образовательные институты постепенно трансформировались, с одной стороны, в институты профессионального образования, с другой — в общее образование в современном смысле слова[16]. История же борьбы этнических групп за право создавать собственные образовательные институты (т. е. за сохранение своей культурной самобытности) драматическим образом вплетена в политическую историю наций. При этом успех в этой борьбе сопутствовал только тем этническим группам, которым удавалось доказать свою лояльность к существующему государству и свою интеграцию в общее культурное пространство нации. Но даже в обществе этнически однородном преодоление конкуренции или «культурного плюрализма» в сфере общего образования оставалось для государства важнейшей задачей. Не случайно «классическая» (она же «прусская» или «германская») модель общего образования была создана Бисмарком в ходе острого противостояния с католической церковью (Kulturkampf). Ведь церковь поддерживала иной путь объединения германской нации, нежели бисмарковский, и была в глазах многих немцев одним из столпов цивилизации. Канцлер не только отделил школу от церкви, но положил в основу всей системы общего образования[17] не господствовавшую до того религиозную, а строго рационалистическую, основанную на научном знании картину мира.

Ошибкой было бы думать, что Бисмарк лишь шел вослед французской школьной реформе эпохи революции. Во Франции, остававшейся — в народном сознании — католической страной, конфессиональные учебные заведения (от школ до университетов) сохранялись до 60-х годов ХХ века. Там единообразия в сфере общего образования предполагалось достичь посредством воспитания педагогической элиты (для чего и была создана Ecole Normale). Бисмарк же провозгласил унификацию общего образования во всех основных аспектах: содержательном (утверждение программ обучения и одобрение учебников на государственном уровне), организационном (регламентация форм учебных заведений) и методическом (регламентация учебного процесса). Хотя не все пункты этой программы были реализованы полностью[18], она оказала огромное влияние на постановку общего образования в большинстве стран континентальной Европы.

Германская модель школьного образования унаследовала центральную концепцию педагогики века Просвещения: образование есть органическое соединение обучения и воспитания. В таком понимании обучение — это процесс, приводящий к усвоению базовых моделей полезной деятельности и связанных с ними знаний. А воспитание — процесс усвоения моделей приемлемого для общества поведения и регулирующих его моральных принципов. Соединение обучения и воспитания в едином процессе обеспечивало формирование у учащегося/воспитуемого сознательного отношения к своим действиям и поступкам, то есть способности применять знания для организации своей деятельности, а моральные принципы — для выстраивания отношений с людьми, обществом и его институтами, в том числе и в нетипичных, ранее не встречавшихся ситуациях.

Сознательное отношение к своим действиям и поступкам — это первичная фаза рефлексии, без которой нет творчества. Воспитывая сознательность, вы закладываете фундамент для формирования дисциплинированного мышления и неразрывно связанного с ним универсализма — неотъемлемых качеств любой инновационно продуктивной личности. Таким образом, германская школьная модель органически дополнила германскую же классическую модель университета, составив вместе с нею законченную систему формирования творческого потенциала нации.

Представители всех основных направлений педагогики эпохи Просвещения видели свою цель в формировании целостной и гармоничной человеческой личности, и потому руководствовались принципом: педагогический процесс должен быть встроен в повседневную жизнь. На этом, в частности, основана доктрина Песталоцци. В полной мере реализовать данный принцип было возможно только в рамках школы-интерната[19]. Поэтому полноценное образование оставалось доступным только тем слоям общества, представители которых могли оплатить содержание своих детей в интернате — попытки Песталоцци сделать такое образование «народным» завершились провалом. В итоге большинство детей продолжили обучаться в школах традиционного типа, где они получали полезные знания, включая представление об основах общепринятой морали (в конфессиональном оформлении), но без органичного, на уровне воспитания, их освоения. В дальнейшем такое устройство школы сохранилось в англосаксонском мире, последствия чего будут рассмотрены ниже.

Главной целью унифицированной школы германского типа, создававшейся как один из инструментов объединения германской нации, было массовое воспитание законопослушных граждан, поэтому основной воспитательной задачей стало формирование в ученическом коллективе дисциплины. Подчеркну, речь шла не об элементарном поддержании порядка в интересах учебного процесса (что было характерно для предшествующих школьных моделей), а о сознательном соблюдении дисциплины, признаваемой частью общественной морали. Такой подход по видимости вытекал из доктрины о примате государственного интереса над частным (Deutschland uber alles), но по сути отражал становление внеконфессионального, а затем и светского характера образования. Поэтому если раньше основной фигурой, осуществлявшей воспитательный процесс в школе, был законоучитель, то теперь эта функция в немецких гимназиях перешла к Padel[20], в русской гимназии это были «классный наставник» или «классная дама»[21].

Вышеописанный тип школы обладал следующими важными особенностями:

Такая школа была чрезвычайно привлекательна для «имперских» структур и выполняла в них роль действенного социального лифта, поставляя кандидатов для замещения низших (фабрично-заводские мастера, артельщики, приказчики, унтер-офицеры армии и флота — после начальной школы) и средних (все категории чиновничества и служащие частных предприятий — после средней школы) управленческих должностей. Именно эта модель общедоступной школы была воспринята Российской империей, и на ее основе, в соответствии с программой школьной реформы 1912 года[23], предполагалось ввести всеобщее начальное образование.

Нельзя сказать, что советская власть просто унаследовала эту модель. За революцией последовали 15 лет активных поисков: изучался мировой опыт, осмысливался собственный, накопленный в ходе ликвидации неграмотности, велись серьезные оригинальные исследования, ставились эксперименты. В этот период испытанию практикой подверглись чуть ли не все известные педагогические доктрины. В сфере обучения эксперименты достаточно быстро сошли на нет, и главным стал поиск форм организации воспитательного процесса[24], что было продиктовано стремлением демократизировать воспитание, отказаться от палочной — по мнению педагогов того времени, которого я не разделяю, — системы, присущей дореволюционной школе. В центре дискуссий оставался вечный вопрос: сколько в воспитательном процессе должно быть принуждения и сколько убеждения? Многие из тогдашних экспериментов основывались на ученическом самоуправлении: о том, что оно — просто другая форма принуждения, мало кто задумывался. Неудивительно, что они скоро показали: вера в естественную способность самоорганизующегося коллектива оказывать на своих членов позитивное воспитательное воздействие ни на чем не основана — что давно было известно из школьной практики англосаксонских стран. Эта вера, по-своему столь же наивная, сколь и вера во всемогущество «незримой руки рынка», была тогда широко распространена, ведь исследования по этнографии и социологии детства[25], в которых было показано, что автономные детские сообщества образуют типичные иерархические структуры доминирования/подчинения, как в стае приматов, появились позже.

Успешными оказались модели, в которых структура ученического коллектива целенаправленно конструировалась как «передаточный механизм» для действий воспитателя и обеспечивала подкрепление его авторитета. Наибольшую известность из них получила так называемая система Макаренко, хотя она, как и системы эпохи Просвещения, поддавалась тиражированию лишь в условиях интерната. Однако, опираясь на нее, удалось совершить поистине революционный шаг[26] — внедрить в школу уже существовавшую к тому времени детскую общественную организацию[27], превратив ее в организационную инфраструктуру ученического самоуправления, воспитательной работы и внеклассной активности учащихся. Это позволило, во-первых, использовать групповые механизмы подкрепления[28] для формирования у учащихся социально приемлемого и культуросообразного поведения[29]; во-вторых, превратить ученический коллектив в тренинговое пространство, где усваиваемые культурные модели применялись на практике; и, в-третьих, распространить педагогический контроль на внеклассное пространство, то есть существенно приблизить воспитательную эффективность обычной экстернатной школы к интернату.

Кроме того, эта образовательная модель позволила существенно, в сравнении со своим прототипом — германской моделью, сузить сферу применения педагогического принуждения и расширить сферу свободы, то есть решила поставленную задачу демократизации школьной среды.

В результате советское общество получило лучшую общедоступную школу в мире, причем многие из своих преимуществ она сохраняет и поныне.

Не вдаваясь в исторические детали, отметим, что в Англии образование считалось и в определенной мере продолжает считаться делом сугубо частным. Известный британский педагог конца XIX века Джошуа Фитч писал:

Департамент народного образования существует для того, чтобы помогать деньгами и всеми другими способами всякому добросовестному труду на пользу народного образования, а не для того, чтобы навязывать всей нации свои педагогические теории и указывать, кого и как следует учить[30].

До начала ХХ века от школы, претендовавшей на государственные субсидии, требовалось только соблюдение санитарно-гигиенических норм, образовательный ценз учителей, а также (с 1870 г.) внеконфессиональность обучения. Размеры субсидий непрерывно росли, так что с конца XIX века получить бесплатное начальное образование имел возможность каждый[31]. Огосударствление же школы, то есть введение обязательного и бесплатного среднего образования, стало происходить лишь в ХХ веке, значительно позже, чем в других развитых странах. Однако параллельно существовало и существует множество частных платных школ (independent scholls), от относительно доступных, отвечающих доходам среднего класса, до чрезвычайно элитарных (Public Schools). Подходы к образованию во всех типах английских школ могут быть самыми разными, но есть общее, сложившееся в эпоху Просвещения разграничение — наличие или отсутствие воспитательной составляющей. В платных школах — преимущественно интернатах — она есть, и имеется институт классных наставников (tutors); в общедоступных школах-экстернатах сколь-нибудь организованный воспитательный процесс отсутствует. В последнем случае неявно предполагается, что воспитательную нагрузку несут семьи учеников. Это означает, в частности, что семьи отвечают за социальную приемлемость поведения детей в стенах школы и за их мотивацию к обучению.

В данных условиях выбор школы — важнейшее и непростое семейное дело, причем это относится не только к образованному классу, ориентированному на частные школы, но и к более широким слоям общества (хотя набор критериев в этом случае, как правило, иной), поскольку и общедоступные школы друг от друга заметно отличаются. Таким образом, можно, несмотря на наличие во многих семьях сложившихся предпочтений[32], говорить о наличии в системе английского общего образования конкурентной среды на уровне школ. При этом спрос формируется семьями учащихся.

Хотя в США преобладают государственные (находящиеся в ведении штатов) и муниципальные общеобразовательные школы, разнообразие используемых в них образовательных моделей также велико, поскольку власти штатов, графств и городов могут, ни на кого не оглядываясь, устанавливать правила для своих образовательных учреждений. То же относится и к многочисленным конфессиональным школам, создаваемым соответствующими общинами, а также к частным школам, которых в США относительно меньше, чем в Великобритании. Их политику определяют учредители, лишь отчасти согласуя ее с образовательной политикой штата. Осмысленная организация воспитательного процесса присутствует лишь в частных школах-интернатах и в конфессиональных школах. В последних, правда, воспитательное воздействие обеспечивается преимущественно самой общиной, за счет присущих ей социальных санкций. Ситуация в государственных школах отчасти аналогична британской, как и поведение семей при выборе школы[33].

Правда, в одном школы этих стран отличаются существенно. Поскольку в intermediate и особенно в high scholl американский учащийся самостоятельно выбирает факультативные учебные дисциплины из довольно обширного перечня, вопросы найма и увольнения педагогов решаются в зависимости от числа учеников, записавшихся на их занятия. То есть в американской системе общего образования конкурентная среда существует как на уровне школ, так и на уровне педагогов. Причем в последнем случае спрос определяется самими учащимися. В этих условиях педагогу приходится заботиться не о том, чтобы учащиеся как можно лучше усвоили те или иные знания и навыки, а о том, чтобы заинтересовать их в посещении занятий. То есть происходит подмена базовой мотивации — вместо: «я посещаю уроки, потому что знания и навыки необходимы для строительства жизни» появляется другая — «я посещаю уроки, потому что там меня развлекают»[34]!

Возникает вопрос, способна ли школа, основанная на таких принципах, обеспечить сохранение культуры? Ведь для этого необходимо транслировать из поколения в поколение корпус основных культурных моделей, состав которого является результатом длительного исторического отбора и не может зависеть от волеизъявления отдельного ученика, его родителей или даже «школьного совета». То есть ответ на поставленный вопрос будет отрицательным. Ясно, что в данном случае мы имеем дело с неудачной попыткой адаптации системы образования к потребностям общества, неоднородного в культурном отношении.

На более ранних этапах истории американского общества имели место более адекватные решения. Пока оно было пестрым, эмигрантские общины, стремившиеся сохранить свою культурную идентичность, успешно создавали собственные школы (самостоятельно или в кооперации), многие из которых действуют и поныне. Позднее, по мере того как складывался «американский образ жизни», общины сближались и частично ассимилировались, что позволяло формулировать единую образовательную политику на уровне штата. Описанный выше процесс фактически ведет к отказу от такой политики и к передаче права определять содержание образования даже не общине (то есть сообществу, обладающему культурной идентичностью), а отдельному гражданину. Это очевидный результат того, что получение образования рассматривается как потребление, а обучение — как услуга. Значительную долю ответственности за все, что происходит в американском образовании, несет плюрализм рыночных субкультур, полностью дезориентировавший организаторов образования.

Фактическое исключение из педагогического процесса в школах англосаксонского типа воспитательной компоненты, отсутствие в них постоянного педагогического контроля за тем, что происходит в ученическом коллективе, и отказ от привнесения в этот коллектив разумной организационной структуры превращает его в автономное самоорганизующееся сообщество. А в них, как уже было отмечено, формируются иерархические структуры доминирования/подчинения по типу стаи коллективных млекопитающих, где насилие — единственный способ поддержания иерархии. Для таких сообществ характерны:

В достаточно крупных сообществах могут возникать несколько конкурирующих групп («банд») однотипной структуры. Поскольку формируются и поддерживаются такие структуры через эпизоды парной конкуренции, в подобных сообществах насилие становится обычным явлением.

Данный феномен хорошо изучен как этологами[36], так и социальными психологами[37]. Тем не менее в психологической и педагогической литературе сплошь и рядом встречаются ошибочные интерпретации негативных процессов, протекающих в ученических сообществах. Главным образом это связано с неправомерным использованием понятия «моббинг» (mobbing). Оно также заимствовано из этологии: Конрад Лоренц назвал моббингом преследование хищника стадом травоядных (т. е. его потенциальных жертв), приводящее к вытеснению хищника с его пищевой территории. Это явление присуще лишь межвидовой коммуникации и в пределах вида не встречается. Хайнц Лайман распространил его на коллективную травлю сотрудника в трудовом коллективе. Затем его стали применять и к ученическим сообществам. Но там оно применимо лишь к ситуации травли учениками учителя или школьного администратора. Обычные же случаи насилия или психологической травли в среде самих учеников исчерпывающе объясняются «стайными» отношениями. В трудовых коллективах эти явления не получают развития благодаря присущей им организационной структуре. Именно ввиду наличия организационной структуры школьное насилие в учебных заведениях германского и советского типов встречается сравнительно редко и в относительно безобидных формах.

Санкции, применяемые в англосаксонской общеобразовательной школе к ученикам, склонным к силовому доминированию, не выходят, как было отмечено, за рамки апелляции к их семьям и носят, следовательно, адресный, индивидуальный характер. Они в принципе не могут повлиять на ситуацию в школе, поскольку не затрагивают саму систему сложившихся в ученическом сообществе неформальных отношений. Хотя квалифицированное внедрение в такое сообщество авторитетного лидера извне позволяет взять его под контроль[38].

Автономные ученические сообщества описанного типа требуют от своих членов неукоснительного следования сложившимся неписаным правилам (которые ставятся выше любых требований школы и педагога) и стилю поведения. Даже нацеленность того или иного ученика («ботаника») на учебу, не говоря уже о чудачествах, которые обычно есть у одаренных детей, воспринимается соучениками как атипичное, виктимное поведение. Такие школьники обречены быть объектами непрестанной травли, что приводит к подавлению или вытеснению творческих склонностей. Иными словами, общедоступная школа англосаксонского типа разрушительна для творческого потенциала общества.

Состояние современной российской школы также вызывает серьезную тревогу. Самоустранение педагогических коллективов от систематической организационно-воспитательной работы (чему способствует старение педагогического персонала, а также отсутствие необходимой квалификации и опыта у педагогов постсоветской формации) ведет к неуклонному расширению автономии ученических сообществ, а значит, к установлению в них «стайных» отношений.

Об утрате педагогами воспитательной компетенции следует сказать отдельно. В постсоветское время мы наблюдаем крайне тревожную тенденцию так называемой дистервегизации педагогической науки. Ф. А. В. Дистервег, выдающийся немецкий педагог первой половины XIX века, выдвинул доктрину побуждающего воспитания и впервые сформулировал принципы «природосообразности» и «куль-туросообразности» воспитания. По его мнению, в противоположность принципам формирующего воспитания Дж. Локка/В. Гумбольдта, определяющими в становлении человеческой личности являются ее природные задатки и склонности, а значит, по отношению к природосообразности культуросообразность занимает в воспитательном процессе подчиненное положение, она лишь определяет ограничения, которые налагает культурная среда на проявления личности. Для своего времени эти идеи, во многом созвучные взглядам Руссо на природу человека, были типичны. Но с позиций современного знания о «естественном состоянии» человека и роли культуры в организации человеческой жизни они выглядят архаично.

Тем удивительнее, до какой степени популярным этот мыслитель сделался в российской педагогической науке[39]. Причем, если присмотреться, Дистервега используют прежде всего для оправдания тезиса о недопустимости вмешательства во внутренний мир ребенка, из которого неизбежно следует, что организационно-воспитательная работа из педагогической практики должна быть исключена. Тем самым воспитательный процесс пытаются свести к индивидуальному взаимодействию ученика и педагога, что обезоруживает последнего в его борьбе со «стаей»[40]. Эта борьба просто переносится из педагогической сферы в правоохранительную.

К сожалению, такая позиция профессионального сообщества все чаще встречает поддержку у родителей, дружно восстающих против все более редких попыток педагогов старой закалки вернуть в рамки приличий зарвавшихся учеников. С родителями солидарны также те, кто выступает, извращая ее смысл, за «ювенальную юстицию». Из инструмента ограждения общества от малолетних правонарушителей они превращают ее в средство защиты последних от общества.

Еще одно пагубное следствие отказа от систематической воспитательной работы в общеобразовательной школе — все усиливающийся крен в сторону утилитарного подхода к образованию. Известно, что мотивы, определяющие отношение школьника к учебе, он во многом переносит на всю свою будущую деятельность, на строительство жизни в целом. И поскольку в творческом смысле наиболее продуктивна установка на достижение неутилитарных целей, когда человек действует исходя из идеального образа будущего состояния общества или человечества в целом, не слишком заботясь о своем личном месте в нем, школа — институт, отвечающий за будущее нации и культуры, — не вправе мириться с засильем «прозы жизни». Она должна, в интересах этого будущего, воспитывать учащихся в представлении, что приобретение знаний и развитие собственной личности — задачи отнюдь не утилитарные. А тем, кто считает, что так мы оторвем школу от жизни, я бы ответил словами Н. И. Пирогова:

Надо стать прежде всего людьми, между тем господствующее в обществе направление является каким-то меркантильным, прикладным. С ранних лет ребенка готовят к какой-то карьере, к большому жалованью, к тепленькому местечку. При таком направлении общества между ним и человеком, стремящимся к высокому и святому, возникает разлад. <...> Не спешите с вашей прикладной реальностью. <...> Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и граждане (1856 г.).

Но пока что страна стремительно приближается к состоянию, когда развитие творческих способностей детей (а они есть почти у каждого ребенка) является уже не особой заботой общества, а всецело зависит от родительской самодеятельности. О воспитании же гражданина — сознательного и ответственного члена общества — не думает, кажется, уже никто!

Что делать

[1] Статья представляет собой главу из книги «Философия образования», которую автор готовит к изданию.

[2] Подразумевая самодержавие — православие — народность.

[3] Цит. по: Кумбс Ф. Г. Кризис образования в современном мире, системный анализ. М., 1970.

[4] Kroeber, Alfred Louis. Culture: a critical review of concepts and definitions /by A. L. Kroeber and Clyde Kluckhohn; with the assistance of Wayne Untereiner and appendices by Alfred G. Meyer. [Repr.] New York: Vintage Books [ca 1960]. X. 435 p.; 19 cm. Первоначально опубликовано в 1952 г.: Papers of the Peabody Museum of American Archaelogy and Ethnology, Harvard University. Vol. 47. No 1.

[5] Так что далее мне просто придется обозначить собственное ее понимание, восходящее к Альфреду Крёберу, Клоду Леви-Строссу и Ю. М. Лотману.

[6] Во избежание дискуссий подчеркну, что употребляю это обозначение вне связи с выработанными в разных политических учениях определениями нации. В частности, я не увязываю нацию с какими-либо этническими сообществами и утверждаю, что нацией может быть сообщество, состоящее из множества этнических, конфессиональных и иных групп, которые объединяет именно сочетание политических и цивилизационных маркеров.

[7] Для свободного населения.

[8] Иногда, впрочем, преподававшегося и в риторских школах.

[9]См. polit.ru/article/2005/12/01/mostovoi/

[10] Подобные процессы распространились, с некоторым отставанием, и на сферу государственного управления, особенно в странах с многочисленной бюрократией (Франция, Италия, Германия).

[11] Достаточно сравнить тезаурус «Википедии» с тезаурусом любой традиционной энциклопедии, чтобы обнаружить, например, среди персоналий абсолютное преобладание имен спортсменов и поп-музыкантов последних 20 лет над именами культурных и исторических деятелей всех времен и народов. А ведь файлы не горят!

[12] О том, что это такое, см. статью С. Г. Кордонского в этом номере. (Прим. ред.)

[13] Имея в виду все население страны, без учета ее этнического разнообразия. Это означает, к примеру, что тюркские народы России, Турции и Ирана принадлежат к разным цивилизациям.

[14] Без этого единства центробежным тенденциям ничто не может быть противопоставлено, кроме прямого насилия, которое их только усугубляет. Этот процесс с «положительной обратной связью» неизбежно приводит к разрушению государства, что хорошо известно из истории.

[15] И то обстоятельство, что сами учащиеся воспринимают школьную систему как особого рода насилие, лишь отражает неизбежное присутствие в самой основе «образования» того — культивирующего — насилия над человеческой природой, которое проводит грань между цивилизацией и дикостью как взаимоисключающими состояниями и общества, и отдельного индивида.

[16] При сохранении отдельных рудиментарных форм в виде «закрытых» или «элитарных» школ.

[17] Следуя в этом традиции немецкой педагогической мысли, восходящей к Фихте и Гумбольдту.

[18] Прежде всего в части обеспечения светского характера образования.

[19] Если, конечно, не иметь в виду домашнее воспитание.

[20] От ср.-лат. paedel — «надзиратель за детьми».

[21] Которых не следует отождествлять с классным руководителем советской школы, поскольку такой штатный педагог не был учителем-предметником и решал чисто воспитательные задачи.

[22] В российских гимназиях практически бесконфликтно обучались представители христианских (православных, протестантских, армянских и католических), мусульманских и буддийских общин. Аналогичным было положение в Австро-Венгрии и даже в Оттоманской империи, где младотурки активно внедряли европейскую систему образования.

[23] Создавалась единая, внутренне преемственная система высших начальных училищ, гимназий и реальных училищ.

[24] Многие современные исследователи склонны считать, что эти формы определялись идеологией, однако, по моему мнению, данный фактор не следует переоценивать.

[25] Классические работы М. Мид в 1920-е годы еще не были опубликованы, а сами ее исследования находились на стадии сбора полевого материала.

[26] К сожалению, имена авторов этой крупнейшей педагогической инновации ХХ века неизвестны, и вряд ли станут известными.

[27] Речь, разумеется, идет о пионерской организации, отряды которой, по образцу скаутских, поначалу формировались по территориальному принципу, но в 1934 году были встроены в школы.

[28] Которые в автономной группе усиливают солидарность ее членов в противостоянии педагогическому воздействию, что ведет к противоположным результатам, как будет показано далее.

[29] «Вместе тесать свой грубый камень» — так, в соответствии с принципами масонства, понимал задачу скаутского движения его создатель, полковник Р. С. Баден-Пауэлл.

[30] Fitch, Sir Joshua Girling. Supplementary Article on Education // Encyclopaedia Brittannica 10th Edition (1902).

[31] В том смысле, что найти бесплатную школу можно было без труда.

[32] Что позволяет говорить не столько об индивидуальном, сколько о коллективном выборе, осуществляемом референтной для данной семьи группой.

[33] Хотя «простой американец» в среднем при выборе более пассивен, чем «простой англичанин».

[34] Невольно вспоминается популярный в свое время рассказ Л. Биггла-мл. «Какая прелестная школа» (1965). В нем ученики-старшеклассники посещали занятия смазливой молодой учительницы исключительно потому, что боялись упустить момент, когда ее лифчик, «случайно» расстегивающийся на каждом уроке, все-таки упадет. Посещали регулярно, однако «Повесть о двух городах» (т. е. материал не из high, а из elementary scholl) так и осталась ими не прочитанной, несмотря на то, что предмет «американская литература» в большинстве штатов относится к обязательным. Абсурдность этой ситуации стала осознаваться американским обществом именно в 1960-е, во многом — с подачи Беллы Койфман (Bel Kaufman), для которой — после одесской и берлинской школ — она была очевидной.

[35] Или компактной доминирующей группы из 1—2 самцов, обозначаемых альфа и бетта, и нескольких доминирующих самок (иногда наоборот).

[36] Такие структуры были впервые обнаружены и изучены именно в рамках исследований поведения животных.

[37] Разумеется, такая организация присуща отнюдь не только ученическим коллективам: такова она и у многих делинквентных групп, она же отличает и разлагающиеся армейские коллективы, порождая так называемые неуставные отношения.

[38] Так, в частности, происходит «захват» подростковых банд взрослыми преступниками.

[39] Диссертации изобилуют ссылками на труды Дистервега, превратившимися в заклинания, почти как в советское время ссылки на классиков марксизма-ленинизма.

[40] И подчас угрожает безопасности самого ребенка: если, вняв учителю, тот станет вести себя «культуросообразно», среда сразу же ополчится против него.