Журнальный клуб Интелрос » Сократ » №3, 2011

Однажды я беседовал с NN, мудрым и просвещенным консерватором. Я жаловался, что все у нас идет вкривь и вкось и вот-вот рухнет.

— Ты знаешь, — ответил NN, — что-то подобное говорят мои друзья много лет. Все сказано, обсуждать нечего. Есть вещи более интересные: почему, несмотря ни на что, оно (наша страна, наш политический режим) не рухнуло до сих пор?!

— Вот о чем следовало бы задуматься.

— Да, — сказал я, — Вы правы. Но представьте себе, что такая беседа происходит в Византии, году этак в 1450-м.

NN улыбнулся, мы заговорили о другом. Было это четверть века назад, летом 1985 г.

I

Когда идет вразнос, разбалтывается, становясь ненадежной, социальная жизнь, наблюдатель обнаруживает беспорядок там, где мог быть и где прежде был порядок. Как возможен социальный порядок? — спрашивают социологи, не столько перетолковывая, сколько пародируя Канта (1). Их волнует не установление будущего порядка, не создание и не воссоздание порядка из хаоса войны всех против всех, а условия возможности, то есть сохранения существующего, ибо социальный порядок существует, но может быть обрушен, он под угрозой. Угроза существующему порядку — распад социальной жизни, превращение социального мира в войну. Такой распад происходит во время революций, а потому сродство социологии, ставящей на порядок, с контрреволюцией не менее важно, чем ее сродство с социализмом и опытами осмысления становящегося модерна (2). Известна, впрочем, и особенность консерватизма, отмеченная впервые, как говорят, Хансом Фрайером: иногда, чтобы сохранить существующее, приходится проявлять куда большую активность, чем для того, чтобы способствовать изменениям, совершающимся словно бы помимо воли участвующих в них людей. В пассивности сторонников прогресса и активности его противников нет ничего парадоксального — покуда вообще имеют смысл порядок и прогресс, соединение которых Огюст Конт почитал важнейшей задачей.

Но что такое «порядок»? Попробуем рассмотреть этот вопрос с точки зрения теории социальных событий. Несмотря на то, что сама теория разработана еще в недостаточной степени (3), а понятия, которые мы используем, не всегда опираются на конвенцию и весьма абстрактны, эти недостатки отчасти искупаются тем, что язык теории делает возможной точность высказываний. В первых публикациях по теории события мы определяли событие как смысловой комплекс, означающий соотносительное акту наблюдения единство. Позже мы дали такое определение: «Событие есть любая различимая дифференция или альтерация, то есть всякое различие, взятое как единство». Между этими определениями есть разница, но нет противоречия. Понятие события связано с понятием наблюдения и, далее, наблюдателя (4), но акцент может быть перенесен либо на то, как определяется событие с точки зрения возможного эмпирическогонаблюдателя, либо на то, каково оно с точки зрения некоторого (гипотетического) абсолютного наблюдателя. В первом случае понятие события релятивировано тем, что соотнесено с эмпирическим наблюдателем. Во втором случае мы можем сказать, что всё происходящее суть события, в том числе и события наблюдений, совершаемых разными наблюдателями. Но во всех случаях мы держимся следующей тройственной формулы:

Нет события без наблюдателя. Нет наблюдения без различения. Нет различения без мотива.

Социальная жизнь представляет собой множество действий и коммуникаций. Каждое ли из них есть событие? Все ли социальные события суть либо действия, либо коммуникации? Чтобы отвечать на этот вопрос в первом смысле, нужно указать, для какого эмпирического наблюдателя значимо такое определение событий социальной жизни. Но, говоря о событиях во втором смысле, можно обойтись без уточнений: независимо от того, все ли действия и коммуникации суть социальные события, все ли социальные события суть действия и коммуникации, некоторые события, несомненно, именно таковы. Конечно, признание этого не обладает большой эвристической силой в конкретном исследовании, хотя выводит нас к более глубокой философской проблематике. Для ученого, будь то историк или социолог, гораздо важнее говорить о событиях в первом смысле. Наблюдение может быть также и при этом интерпретировано как род действия, но в последовательном рассуждении действие и наблюдение должны быть логически различены. В идеальном случае наблюдатель тольконаблюдает события, но не действует. Для другого наблюдателя наблюдения первого суть действия — но в иной ситуации, не той, наблюдателем которой он является (5) Н. Луман вслед за радикальными конструктивистами, в терминах Г. ф. Фёрстера, называл это наблюдением второго порядка (6). Однако наблюдатель также может совершать действия, вмешиваясь в ход событий (7). При этом он наблюдает, как его действия, наряду с действиями других людей, меняют ход событий. Мы можем назвать наблюдателя в первом случае не участвующим, а во втором случае — участвующим. Для не участвующего наблюдателя порядок — это наступление событий, логическая конструкция которых в перспективе и в ретроспективе наблюдений совпадает в одной и той же системе отсчета. Мы говорим тогда: что ожидалось, то и произошло, и хотя каждое совершившееся событие по-своему уникально, в том наборе релевантностей, который образует совокупность различений, необходимых для описания его логической конструкции, ожидаемое и свершившееся (точнее, ретроспективно описанное) событие будут одним и тем же событием. Иное дело — участвующий наблюдатель. Он не только идентифицирует события как таковые, он соучаствует в созидании наблюдаемого им порядка, будь то путем переописания совершающихся событий (8) (поскольку он сообщает об этом участникам взаимодействий, деятельно включая свои описания в ресурсы логических конструкций), будь то посредством действий, которые должны стать составляющими порядка как таковые или через результаты, ими производимые. Таким образом, для участвующего наблюдателя принципиально важно не только то, что события произошли, как ожидалось, но и то, что для него ожидаемые результаты его действий, в общем, с поправкой на переописания, совпадают с реально произошедшими (9). Упорядоченный мир устроен так, что подброшенный камень упадет, поезд метро пойдет по объявленной линии, продавец в обмен на платеж выдаст покупателю требуемый товар, игроки на поле будут играть по правилам и с расчетом на выигрыш. Конечно, может случиться и так, что не все, молчаливо ожидаемое, произойдет. Менее всего, вероятно, следует ждать подвоха от подброшенного камня, а ожидание товара в обмен на деньги — совсем не то же, что ожидание победы теннисиста X над теннисистом Y. И все-таки, несмотря на явную разницу между природными и социальными событиями и между социальными событиями разных видов, нечто общее есть во всех случаях. Это общее — соответствие происходящих событий не столько точному, во всех мелочах определенному ожиданию, но тому, что могли бы назвать ожиданием порядка. Камень упадет не в точности там, где, как нам казалось, он должен упасть. Поезд метро придет секундами, а то и минутами раньше или позже, не говоря уже о поломках и вариантах расписания. Спортивные состязания увлекают непредсказуемостью и каждой частности, и окончательного результата. И все-таки это остается в рамках того же самого порядка, так сказать, окрашивающего многообразие относящихся к нему событий.

Именно уверенность в существовании наблюдаемого делает для нас возможным ответственное социальное поведение. Распознавая событие как следствие своих действий, мы признаем свою ответственность за него, напротив, опознавая событие действия как свое действие, но не признавая следствий, мы указываем либо на ограниченность наших познаний о порядках мира, либо на ограниченность возможностей воздействовать на эти порядки, либо, наконец, на то, что мир не оправдывает наших надежд на порядок: не только ожидаемых нами событий не происходит, но нет событий, в которых мы могли бы опознать порядок. Следствия наших действий таковы, что рассудительность и предусмотрительность не помогают: мы не опознаем в том, что происходит, продолжения наших поступков, следствия которых включены в некий порядок, иной, неожиданный, но все-таки порядок.

Так мы связываем воедино три линии рассуждений: наблюдатель опознает некие события как альтерации в пределах одного порядка; наблюдатель может быть также участвующим наблюдателем, то есть действующим; действие имеет последствия, и эти последствия действия суть то, что действующий наблюдатель опознает как свое в рамках распознаваемого порядка, он распознает в совершающихся событиях следствия того, что совершил сам, он видит свое действие как вклад в порядок через одну из возможных для него альтераций. Исследуем эту сторону дела несколько подробнее. Опознание последствий своих действий, при более тщательном рассмотрении, оказывается не таким простым делом. Ведь цепочка следствий продлевается во времени и пространстве, и каждое событие, индуцируя следующее за ним событие, делает также и его в некотором роде нашим действием. Например, открыв окно, кто-то намеревался лишь проветрить комнату, но порыв ветра разметал бумаги, так что оказалось невозможно вовремя найти важный документ, а это, в свою очередь, поставило под угрозу осуществление некоторых договоренностей. Обычная ситуация влечет за собой также обычное вменение: из-за тебя, могут сказать тому, кто открыл окно, сорвалась сделка. Или даже так: ты сорвал сделку. Здесь наложились наблюдения и ожидания разных наблюдателей. Тот, кто открывал окно, не просто перемещал задвижку и двигал раму. Он ожидал, что воздух с улицы смешается с воздухом комнаты, он, если спросить его о смысле его действия, проветривал комнату, а не просто открывал окно. С точки зрения другого наблюдателя, однако, он устроил сквозняк» и «потерял документы». Эта точка зрения может быть навязана действующему, он может признать, что документы потерял он, именно потому, что не принял во внимание возможность тех событий, которые и привели к такому результату. Он может также в ретроспективе, описывая события этого дня, сказать: «В тот день я потерял важные документы». Таким образом, ситуация, известная нам прежде всего как ситуация переописания событий, получает иное измерение. Открывая окно, действующий поступает интенционально. Он не отделяет намерение от цепочки результатов, не дифференцирует свои перемещения по комнате, движения руки, поворот задвижки, изменения положения рамы и, как результат, дуновение свежего воздуха. Он намерен открыть окно, он открыл окно, чтобы проветрить комнату, он, собственно, проветрил комнату, но так получилось, что ветер смешал бумаги. Итак, в действие, совершенное им, с самого начала заложен смысл порядка, альтерации которого он в перспективе готов опознать как свои действия, а в ретроспективе распознает как таковые и более длинные цепочки событий.

Теоретически на этом может быть основана идея ответственности: тот, кто усматривает в происходящем свое действие, есть также тот, кому это действие может быть вменено (10). Однако для нас сейчас важнее другое. Действие неотделимо от ожидаемого результата, а ожидаемый результат мыслим только в связи с порядком. Порядок есть предел вариативности ожидаемых последствий действия и тем самым — единственное условие возможной определенности действия, иначе говоря, действия как такового. Как происходит действие? Поскольку мы называем его событием, в нем нельзя выделить временные составляющие, событие есть единство. Но в едином событии действия мы распознаем составляющие его логической конструкции, и только в этом смысле мы говорим о мотиве. Мотиву противостоит ожидание, опять-таки не во временном, а в логическом смысле: «почему» действия отличается от «для чего» действия. Так, голодный тянется к хлебу из-за голода, ожидая, что съеденный хлеб насытит его. Внутреннее (мотив) продолжается вовне (в мире)? Не совсем так. В единстве мира действие есть место, с которого все может пойти по-другому, именно поэтому в его логическую конструкцию вбирается идея порядка (11): что сделано, что делается, что может быть сделано в принципе, — эта чтойность действия получает определенность от того порядка, применительно к которому оно опознается как событие. Таким образом, если в одной перспективе мотив, действие и порядок противостоят друг другу, будучи различены как предшествующее (мотив), последующее (порядок) и средний член между ними (действие), в другой перспективе они суть стороны одного и того же события действия, которое есть то, что оно есть, лишь потому, что действующий, так сказать, впускает порядок в структуру мотива. Это, подчеркнем, никоим образом не значит, что тот, кто действует, «поддерживает порядок», «одобряет его» и т.п. Ожидание как таковое не имеет ценностной окраски. Точно так же следует предупредить и возможное истолкование действия-в-порядке как результата некоторого рассудительного выбора. Сам по себе выбор, конечно, возможен, возможно размышление о результатах будущих действий и о характере порядка. Но такое размышление мы, скорее, охарактеризуем как один из видов действия, подобно тому как одним из видов события действия мы назвали наблюдение. Таким образом, действия можно различить по тому, являются ли они действиями в мире порядка, или нет. Череда событий по-разному выстраивается для наблюдателя: «внутренние» действия и действия в мире суть действия одного человека; действия в мире одного и того же человека и действия в мире разных людей могут быть событиями одного и того же порядка. «Внешний порядок» — это, строго говоря, не один порядок, это множество порядков, релевантных или иррелевантных для наблюдателя, т.е. также и для действующего. В каждом из этих порядков, поскольку они релевантны, действие может опознаваться как событие, имеющее последствия, или, иначе говоря, длящееся и далеко достигающее событие. Временные и пространственные горизонты события — это временные и пространственные горизонты порядка, в котором оно совершается. Порядок не безграничен в пространстве и времени, и та область, в которой события остаются событиями одного рода, одного порядка, может быть ограничена властью, надзором и стремлением к контролю. Определение границ порядка и наблюдение за соблюдением порядка может быть названо властью. Каков же характер этой власти?

II

Cделаем следующий шаг в нашей теме. «Регулирование внешних отношений, обозрение шествующей необходимости, знание шествования ее и как можно более глубоко внедряющееся правление, — такова точка зрения полиции», — писал Гегель (12). Гегель акцентирует внешние отношения; это требуется немного прояснить. Речь идет о власти, гарантирующейпорядок. Это власть всеобщего, то есть не просто власть одного человека над другим, но власть государственная. Индивиды имеют правосовершать действия по своему произволению, однако при этом они оказываются во внешнем отношении друг к другу, отчего и могут случайнопричинять другому вред, не говоря уже о том вреде, какой причиняют злонамеренные преступники. Поэтому, говорит он, власть всеобщего может либо направляться на то или иное случайное, либо же создавать внешний порядок (13). Полицейский порядок именно внешний, подобно тому, как внешними являются друг для друга индивиды при таком порядке. Они считаются с ним, но он не равен для них нравственной всеобщности государства. Полицейский порядок не «впускается внутрь», он еще не есть то субстанциальное единство, каким является для Гегеля государство.

Но может ли вообще существовать такой порядок? Точка зрения Гегеля нам понятна. Действия индивида суть «дозволенный произвол самих по себе правовых действий и частного пользования собственностью» (14) («Философия права», § 232), они могут не наносить вреда, но могут и нанести его (§ 233), потому что «отношения внешнего существования входят в область рассудочной бесконечности» (§ 234), так что ни одно правомерное, хотя и произвольное действие не может считаться заведомо безвредным, оно обезврежено полицейской властью. Карл Шмитт, разъясняя формулу полицейского порядка, пишет в книге о Гоббсе: В естественном состоянии, по словам Гегеля, «каждый слаб перед другим», каждый может убить другого, тогда как в состоянии гражданском, государственном состоянии «все граждане государства защищены в своем физическом бытии; здесь царит покой, безопасность и порядок. Как известно, таково определение полицейской власти. Современное государство и современная полиция возникли вместе, и важнейшим учреждением этого государства безопасности является полиция» (15). Это важно зафиксировать. Полицейская точка зрения, полицейское вмешательство, полицейские мероприятия не тождественны существованию полиции, и если возможность и, при определенных обстоятельствах, необходимость полицейских мер может рассматриваться достаточно широко, то этого же нельзя сказать о полиции. Полиция — это вполне конкретное, исторически определенное образование, и о нем надо именно в этом историческом плане сказать несколько слов.

История полиции в Европе связана с драматическим периодом в жизни Священной Римской империи германской нации, ее разложением и формированием абсолютистских государств, постепенно отвоевывавших у имперского центра суверенные полномочия. Курт Вольцендорф, один из последних теоретиков полицейского государства и первых исследователей истории полиции, говорит, что понятие и само слово «полиция» появляется в имперских документах в XVI в., хотя уже в конце XV в. возникают законодательные предписания, в которых, без использования самого слова, описаны именно полицейские регуляции (16). В монументальном труде М. Штолльайза временные рамки фиксированы немного иначе: «Слово [полиция] появилось в Германии во второй половине XV в. [в написании] “Polletzey”, “Pollucy”, “pollicei” и “pollicey”, как правило, в сочетании со словами “добрый порядок”, “хорошее правительство”, “безопасность” и “общая польза”. Оно могло означать как деятельность правительства, так и его позитивно определяемую цель» (17), однако постепенно произошло смещение от обширного, социально-этического понимания полиции в духе аристотелевской политики и доброго порядка, исполненного мира и права, к формальному пониманию полиции как начальственной инстанции. Немецкие исследования «имперских полицейских порядков», в особенности новейшие, с середины 90-х гг. прошлого века, показывают усиление и уплотнение дисциплинирующих функций и полномочий полиции на протяжении всего XVI в., в особенности — в его последней трети (18). Процесс формирования имперских полицейских регуляций стартует в 1495 г., с принятием Резолюций Вормского рейхстага. Правовые регуляции, касающиеся задач и полномочий полиции, принимались на рейхстагах с конца XV в. (19), но много ли могло имперское правительство в годы становления суверенных государств? По-настоящему полицией стали интересоваться именно тогда, когда появились особые, отграниченные от прочих зоны мира и порядка, где суверены подавили всякое право на самооборону и серьезно унифицировали пеструю и бурную социальную жизнь.

Историки понятия полиции достаточно единодушно ссылаются на некоторые классические труды, которые часто говорят нам столько же или больше об идее полиции, нежели о фактическом ее функционировании. История идей сама по себе тоже, впрочем, бывает поучительной. Так, например, чуть ли не всякий историк цитирует классический «Трактат о полиции» Николя Деламара, первый том которого был опубликован в 1705 г. Слово «полиция», говорит Деламар, происходит от греческого «полития», а оно, в свою очередь, от изначального «полис».

Понимание полиции сложилось еще в древности, у евреев и греков, а потом перешло к римлянам и, далее, к современным европейским народам. Оно означает, с одной стороны, само политическое устройство, будь то монархия, аристократия или демократия, а с другой — конкретный способ организации правления в каждом государстве, так что полиция подразделяется на церковную, гражданскую и военную, «но обычно и в более узком смысле оно относится к публичному порядку всякого города», и по-другому о полиции теперь не говорят (20).

Итак, полиция — это организация правления, а смысл правления состоит в поддержании доброго порядка, «все законы полиции не имеют иной цели, кроме общего блага общества» (21). Впрочем, рассуждения эти имеют характер столь же теоретический, сколь и практический. В 1667 г. королевским эдиктом был учрежден пост полицмейстера (Lieutenant General de Police) Парижа, а в 1699 г. такие же должности были введены во всех других городах Франции специальным эдиктом, который Деламар приводит в книге целиком. «…Желаем Мы, — говорится в эдикте, — и повелеваем, дабы сказанные полицмейстеры знали бы все, что касаемо будет до безопасности городов и тех мест, где учреждается их должность, о ношении оружия, воспрещенном Нашими ордонансами, об очистке улиц и публичных мест, о содержании в порядке уличного освещения в городах, где оно устроено, и всем, что для этого требуется, о провианте, необходимом для жизни в сказанных городах, о складах и магазинах, о пошлинах и ценах на продукты…» (22). Перечисление всего, что еще должна делать полиция, по указу монарха, заняло бы не одну страницу, да и труд Деламара совершенно необъятен и содержит рассуждения о таких областях, которые мы вряд ли сочли бы возможным объектом полицейского надзора и дисциплины. Главную роль в обосновании понятия и задач полиции у него играет не идея безопасности, а идея блага, а поскольку блага многообразны, то столь же многообразны задачи полиции. У знаменитого немецкого автора середины XVIII в. Й. Г. Г. фон Юсти в трактате «Принципы полицейской науки» говорится о трех значениях слова «полиция»: широком, узком и «самом узком». В широком смысле это все меры, необходимые для сохранения и приумножения совокупного достояния государства, все, что требуется для процветания торговли, ремесел и промыслов. В узком и «самом узком» смыслах речь идет о «хорошем устройстве гражданской жизни», о приличиях, дисциплине и порядке «среди подданных», о «чистоте и порядке», надзором за «продовольствием, мерами и весами». Вновь и вновь обращаясь к предмету, которому посвящен его трактат, Юсти всякий раз говорит об «устройстве», «сохранении» и «блаженной жизни» социально-политических сообществ (gemeine Wesen) (23) . Хорошая, счастливая жизнь отдельного человека немыслима без хорошей, счастливой жизни сообщества, а полиция блюдет в первую очередь нравственное состояние подданных, а затем уже заботится об их гражданском состоянии (способности подданных быть полезными членами общества) и о предотвращении несправедливости и злобы (24). Юсти «пропагандирует набор государственных мероприятий, центр тяжести которых смещается от набора запретов в старых полицейских порядках к комбинации стимулирования, поддержки и гарантий безопасности» (25). В общем, как говорил М. Фуко, суммируя свои впечатления от трактатов о полицейской науке, речь идет о безграничной регуляции поведения подданых, именно в этом суть полицейского управления (26).

Это управление для блага государя и подданных, видимо, достаточно рано обнаружило также свою уязвимость. Вольцендорф представлял еще дело так, что первоначально целью полицейского государства было объявлено благоденствие (он использует тот же самый термин, какой используют немцы в наши дни, говоря о государстве благосостояния, «Wohlfahrt»), однако с обеспечением благоденствия дела складывались все хуже, и тогда основной целью полиции стали называть безопасность (27). А отсюда он выводил основное напряжение, которое он называл внутренней неправдойполиции: чем больше главной ее заботой становилась безопасность, тем больше она прикрывалась риторикой благоденствия (28). Однако современные исследователи более скептически смотрят на то, что именно могло удаваться полиции даже в эпоху расцвета полицейской мысли и полицейского государства. В обстоятельной работе М. Неоклеуса цитируется «Трактат о зерновой полиции» К.-Ж. Эрбера, уже в середине XVIII в. натолкнувшегося на фундаментальную проблему: вмешиваясь (как мы видели, в полном соответствии с королевским эдиктом) в поставки зерна, пытаясь гарантировать их бесперебойность и низкие цены, полиция добилась повышения цен и уменьшения поставок (29). Впрочем, гораздо более интересно то, что и Неоклеус обнаруживает тенденцию, которую можно, с большей или меньшей убедительностью представить следующим образом: от первоначальной заботы о благе подданных, реализуемой через запреты, полиция приходит к заботе через управление и предписания, однако, по мере развития экономики как особой сферы жизни общества, сначала оказывается в конфликте с сугубо экономически понимаемым порядком, вмешательство в который дается ей со все большим трудом, а затем становится на сторону собственника, на охрануформирующегося порядка экономических отношений. Именно поэтому у Гегеля она рассматривается как внешний порядок. Ее «внутренняя неправда» не позволяет представить полицейский порядок как субстанциальный.

III

Что позволяет нам связать между собой теоретические тезисы о действии и порядке с краткими историческими сведениями о теориях полиции и полицейском государстве? Прежде всего то, что формула «закон и порядок» и деполитизация (29) внутренней жизни в нашей стране были негласными, но внятными формулами последних лет. Порядок мог приравниваться к безопасности, но и благоденствие подданных, будь то забота об их нравственности и физическом здоровье или о надежности поставок продовольствия и прочих важных товаров, не были вовсе забыты. Некоторые формулы старых времен буквально просились на язык, и предполагаемое ныне преобразование милиции в полицию делает это подспудное движение совершенно очевидным. Но история идей неумолима. Мы видим, что из чего получалось и что можно, а чего нельзя ожидать от самой доброкачественной полицейской мысли. Не все возможно даже и в мире идей, а вся история идеи полиции, как бы кратко и неполно мы ее ни представили, говорит о том, что внешний порядок, который выдается (искренне или притворно) за порядок заботы о благоденствии, на самом деле может либо оказаться проблематичным для устройства тех дел, которые относятся к управлению хозяйством, либо, при ближайшем рассмотрении, окажется лишь порядком, насаждаемым в интересах имущих безо всякого субстанциального приобщения к этому порядку большинства населения. Он остается внешним порядком, он не впущен внутрь, это порядок кары и принуждения, но не порядок поощрения и побуждения. Но даже и в этом качестве порядок бывает нужен, пригоден, даже и такой порядок может заслуживать оправдания.

Проблемы начинаются там, где порядок не обнаруживается совсем. Порядка, говорит Ханна Арендт, того минимального порядка правил игры, о котором речь шла выше, нет на войне. Это может быть не обязательно та межгосударственная война, которую она приводит в пример на тех же страницах, которые мы цитировали выше. Отсутствие порядка — это и война всех против всех. Как учил Гоббс, подлинная война всех против всех имеет место не в гипотетическом прежде всех веков существовавшем естественном состоянии, но том естественном состоянии, которое производно от состояния гражданского, появляется не перед, но вместо, на местеразрушенного, сгнившего, деградировавшего гражданского состояния. В этой войне, как и в войне межгосударственной, нельзя положиться на то, что значимый порядок существует, в ней моментальная удача (фортуной могли бы назвать ее другие философы) сменяется неудачей. Здесь нет ожиданий, и отсюда нет исхода.

Все это, разумеется, лишь логические конструкции. В реальности социальная жизнь устроена так, что практически никогда не обходится без тех или иных порядков. Сколько в них внешнего полицейского, сколько в них доброкачественного ожидания надежных правил игры, — это вопрос, на который можно отвечать только «здесь и сейчас», но нельзя ответить «в принципе» и «навсегда». Надо присмотреться. Но чего мы точно не сможем сказать, так это того, что предвещает нам то и дело наблюдаемая нами устойчивость порядков, их надежность и безопасность. Все, что может казаться колеблемым, все еще не рухнуло — до сих пор. И надо поспешать, чтобы узнать, почему оно не рухнуло и стоит ли, как это издавна и чаще безуспешно пытаются сделать кон серваторы, спасать то, что еще можно спасти.

СНОСКИ:

1) Первым так ставит вопрос Георг Зиммель. См.: Зиммель Г. Как возможно общество? // Теоретическая социология. Антология. Под ред. С. П. Баньковской. Т. 1. М.: КДУ, 2002. С. 314—334. См. также: Luhmann N. Wie ist soziale Ordnung möglich? // Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. S. 195—286.

2) См. классическую работу Роберта Шпемана: Spaemann R. Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien über L. G. A. de Bonald. Stuttgart: Klett-Cotta, 1959.

3) См.: Филиппов А. Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода // «Гуманитарные исследования ИГИТИ». Вып. 5. М.: ГУ-ВШЭ, 2004; Пространство политических событий // Полис. 2005. № 2. С. 625; Базовый словарь теории социальных событий //Пути России: Проблемы социального познания / Под общей редакцией Д. М. Рогозина. М.: МШСЭН, 2006. С. 195—208; Триггеры абсолютных событий // Логос. 2006. № 5 (56). С. 104—117; К определению социального //http://www.cfs.hse.ru/content/view/166/1/ и последующую полемику на сайте Центра фундаментальной социологии: http://www.cfs.hse.ru/content/view/170/1/.

4) См.: Филиппов А. Ф. Пояснительные заметки к тезисам «первой декады» // http://www.cfs.hse.ru/content/view/173/1/, http://www.cfs.hse.ru/content/view/177/1/.

5) Например, множество зрителей спортивного состязания суть действующие наблюдатели, но они не участвуют в состязании.

6) См., вместо многих иных источников, материалы небольшого обобщающего сборника: Luhmann N., Maturana U., Namiki M., Redder V., Varela F. Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien? München: Fink, 1990.

7) Будь то зритель в театре, вовлекаемый в представление, или зевака, ставший невольным участником уличной стычки.

8) О смысле переописаний того же самого события см.: P. M. Stepantsov. The Identity of Event Under Different Descriptions. Unpublished manuscript. Moscow, 2010.

9) Футбольный болельщик не знает, кто, когда и кому забьет мяч в ворота. Но любое действие игроков является ожидаемым в системе реле- вантностей, определяющей логическую конструкцию игры.

10) См.: С этим следует сопоставить, не входя в подробности, этику ответственности Макса Вебера. См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 696—704.

11) См.: Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Op. cit. S. 262 (§ 232, 231).

12) Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. VII. М.: Соцэкгиз, 1934. С. 248 (Перевод Б. Г. Столпнера частично исправлен).

13) См.: Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Op. cit. S. 262 (§ 232, 231).

14) Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. VII. М.: Соцэкгиз, 1934. С. 248 (Перевод Б. Г. Столпнера частично исправлен).

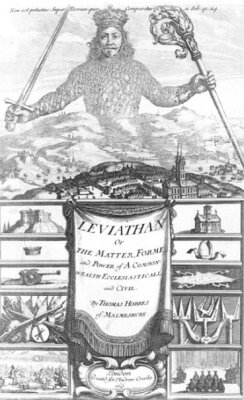

15) Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Перевод Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 144—145.

16) См.: Wolzendorff К. Über den Umfang der Polizeigewalt im Polizeistaat. Marburg: Heinrich Bauer, 1905. S. 3. При том, замечает он, что сфор- мированная полиция была уже у римлян, полицейские предписания можно найти у франкских королей, все это далеко от современного пони- мания полиции.

17) Stolleis M. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. 1. Band. München: Beck, 1988. S. 369.

18) См. обзор публикаций у Маттиаса Вебера: Weber M. Die Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577. Frankfurt a.M.: Klostermann, 2002. Kap. 1., особенно S. 19—25.

19) По Вольцендорфу, словосочетание «gute Ordnung und Policey» (добрый порядок и полиция) появляется в 1530 г. в Имперской резолюции (Reichsabschied) Аугсбургского рейхстага.

20) La Mare N. d. Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous les règlemens qui la concernent. T. 1. Paris, 1705. P. 2.

21) Ibid. S.p.

22) Где есть полиция, там нет политики, скажем мы словами Карла Шмитта.

23) Stolleis M. Op. cit. S. 381.

24) См.: Foucault M. The birth of biopolitics. Lectures at the College de France. Houndmills etc.: Palgrave Macmillan, 2008. P. 7—8.

25) См.: Wolzendorff K. Op. cit. S. 79 f.

26) Wolzendorf K. Der Polizeigedanke des modernen Staats. Breslau: Marcus, 1918.

27) См.: Neocleous M. Fabrication of social order. A critical theory of police power. London etc.: The Pluto Press, 2002. P. 20.

28) Где есть полиция, там нет политики, скажем мы словами Карла Шмитта.