Журнальный клуб Интелрос » Сократ » №3, 2011

С народным художником России Дмитрием Жилинским беседовал Алексей Козырев.

Дмитрий Дмитриевич Жилинский родился в 1927 г. в Сочи. Ученик Владимира Фаворского и Павла Корина, он творчески переосмыслил традиции древнерусского искусства, возрожденческой и новоевропейской живописи. Его картины покупали Русский музей и Третьяковская галерея, посвятившая 80-летию художника персональную выставку. Жилинский — научный руководитель Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова, наставник многих известных мастеров.

Дмитрий Дмитриевич Жилинский родился в 1927 г. в Сочи. Ученик Владимира Фаворского и Павла Корина, он творчески переосмыслил традиции древнерусского искусства, возрожденческой и новоевропейской живописи. Его картины покупали Русский музей и Третьяковская галерея, посвятившая 80-летию художника персональную выставку. Жилинский — научный руководитель Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова, наставник многих известных мастеров.

Алексей Козырев: Дмитрий Дмитриевич, когда вы написали первую свою работу?

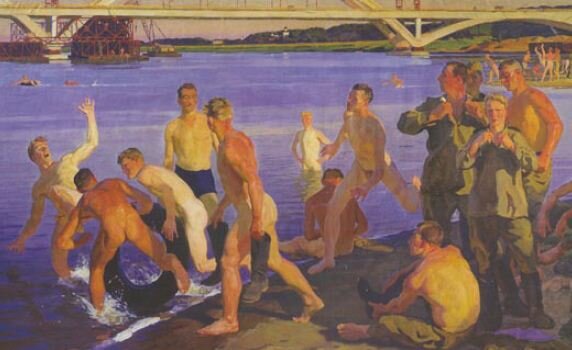

Дмитрий Жилинский: Мальчиком я рисовал. Один из моих дедов, Константин Жилинский женился на сестре по матери художника Валентина Серова. То есть общение с искусством у меня было через бабушку. Я кончаю 10 класс, тогда идет война, разруха, и я, хоть и мечтал поступить в художественное училище, подаю документы в технический ВУЗ. Меня принимают в МАИ и СТАНКИН, я приехал в Москву, поселился в общежитии. И двоюродная сестра моей бабушки и ее муж, Ефимовы, говорят: «Знаешь что, Дим, твоя бабушка присылала рисунки. Если ты не будешь художником, будешь всю жизнь мучаться. Сейчас идут экзамены в Институт прикладного декоративного искусства, иди, сдавай». Я сдал, уже будучи зачисленным в технический институт, поскольку собирался строить, возрождать страну. Поразил экзаменаторов своей наивностью, но и умением рисовать. Поступил. Проучился там два года. Потом перевелся в Суриковский институт, его кончил в 1951 г. С учителями мне, конечно, повезло: Чернышев Николай Михайлович, знаток русской живописи, Чуйков, Корин... А жил я в доме, который построили Ефимовы, Кардашов и Фаворский в Новогиреево. Рядом, через дверь, жил такой изумительный человек, как Фаворский! Очень мудрый человек, замечательный художник. Его выгнали из Института как формалиста, как когда-то Кончаловского и многих... Я всегда вспоминаю, как он говорил, что такое станковая живопись, что такое монументальная, прикладная. Для него не было разницы, что лучше, что хуже. Он даже говорил: «Дима, написать хороший этюд с натуры трудно. Но пойди, сделай хорошую ручку дверную, это сложнее». Всегда обращал внимание — для кого ты работаешь, зачем? Потом: размеры. Импрессионисты писали небольшие картины, голландцы тоже. Когда заказана роспись зала — другое дело, а когда нет заказа? И все-таки стремятся, и я тоже, смолоду был грешен, писал большие картины... И помню, шагами мерил: 4,5 метра. Я любил и иконопись, и старых мастеров: итальянцев, и фламандцев... Поэтому эти влияния все сказались. Потом, когда я побывал в Италии, в Голландии, в Бельгии, увидел ван Эйка, ван дер Вейдена, маленьких голландцев, я понял, что ценность не в величине. И стал писать небольшие. Первая моя небольшая картина — это «Семья. У моря». У меня ее Третьяковская галерея приобрела, не помню точно за сколько, но за хорошие деньги. Третьяковская галерея, Министерство культуры, все жаловались тогда, что всесоюзные выставки, Манеж — и художники стараются сделать большие картины. А нам, говорят, закупать нужно — и куда их девать? Я говорю: вы объявите, что мне мильон заплатили за маленькую, тогда все будут делать маленькие. Но так они и не объявили. А с картиной «Купающиеся солдаты», первой моей большой картиной после окончания института, был такой случай. Прошло много времени, я попал в церковь на Петровке, где был запасник закупок. Хожу, смотрю, с Игорем Поповым, моим другом: «Игорь, — говорю, — смотри, есть же дураки, такие картины пишут». Подхожу — это моя.

А. К.: Такая человекосоразмерность ведь тоже сродни иконе. Что-то в ваших картинах мне напоминает иконичность, пространство и перспективу иконы...

Д. Ж.: Фаворский и Чернышев, знатоки древнего искусства, привили мне понимание этой живописи. Я когда был студентом, не понимал их ценности по-настоящему. Прошло много лет после окончания, я понемногу начал понимать. А тогда мне нравилось, когда похоже на натуру, очень похоже. Но не в этом же ценность.

Д. Ж.: Я убежден, что, прежде всего, нужно знать искусство. Знать — от Египта для наших дней. И понимать ценность: почему это прекрасно. Когда я преподавал, то возил студентов в Питер, они рисовали там с античных слепков. Я говорю: вы рисуйте не потому, что объект не двигается и его удобно рисовать. Осознайте, что это великое искусство. Что здесь великого? Почему это искусство великое? Вот когда вы поймете, тогда захотите сделать сами что-то такое. Или с натуры рисовать... точно нарисовал руки, ноги пять, пальцев — все? А вот цельность, гармония целого с деталями, то непревзойденное, что сделали греки, — это далеко не все понимают. Помню такой случай: я был председателям исполкома, устраивал молодежные выставки. Советская власть все-таки что-то выделяла искусству, перепадало и художникам, это было благо, конечно. И некоторые участники выставки позволяли себе некую смелость — от такого сухого подражания природе сделать шаг к собственному пониманию. И вот одна партийная дама говорит: «Что вы мне мазню какую-то показываете и говорите, что это прекрасно. Если я слушаю Моцарта, я понимаю, что это прекрасно». Вдруг встает молодой человек: «Вы понимаете Моцарта?» — «Конечно, понимаю!» — «Значит, вы гений!» Какая-то в этом есть правда. Чтобы понимать великое искусство, нужно быть гением. Нужно владеть тем, чем руководствовался автор. По-настоящему понять... Даже художники, 90% не понимают, не понимают.

А. К.: Но искусство не сводится к пониманию, в нем задействованы чувства. Кроме того, есть вещи, обусловленные традицией. Химеры на готическом соборе: ни один архитектор не мог бы внятно объяснить, зачем эти чудовища, но, тем не менее, все их воспроизводили.

Д. Ж.: Как древние говорили: лучший художник Господь Бог, и мы должны понять это. И выразить своим способом. Как можно проще, ясней. А сейчас Бог не у дел, каждый сам, каждый стремится прославиться. Выставки делают, деньги большие платят. И если хвалят тебя, значит, ты хорош! Ну, конечно, приятно, что твои работы нравятся. Но внутреннее чувство! Я такой простой пример приведу: я был еще мальчишкой, отец у меня увлекался охотой. Я украл у него порох и хотел посмотреть, как он вспыхнет. Я зажгу спичку, пока поднесу, она тухнет. Ну, что же, думаю, буду бумажку поджигать? Зажег, сунул в порох руку. Отец пришел с работы, мама жалуется: «Вот мальчик, посмотри, что сделал, он говорит, карбид какой-то поджигал». Отец развязал бинт, посмотрел, все понял, но не стал меня ругать, единственное сказал: «Дима, ты обмануть можешь кого угодно, себя никогда не обманешь». Мне кажется, важно, чтобы это было в голове. Я помню, «Гимнастов» рисовал, и один мой друг, Виктор Лисицкий (1), тоже стал заниматься живописью. И хотел сделать выставку, совместную с профессионалами. Я говорю: «Витя, вот ты выступал на международных состязаниях. Представь, вы делаете все эти упражнения. И вот я выхожу. Я с трудом подтягиваюсь 3—5 раз, с трудом поднимаю ноги. Как я буду выглядеть?»

А. К.: А «Гимнасты» — это тоже своего рода советская икона?

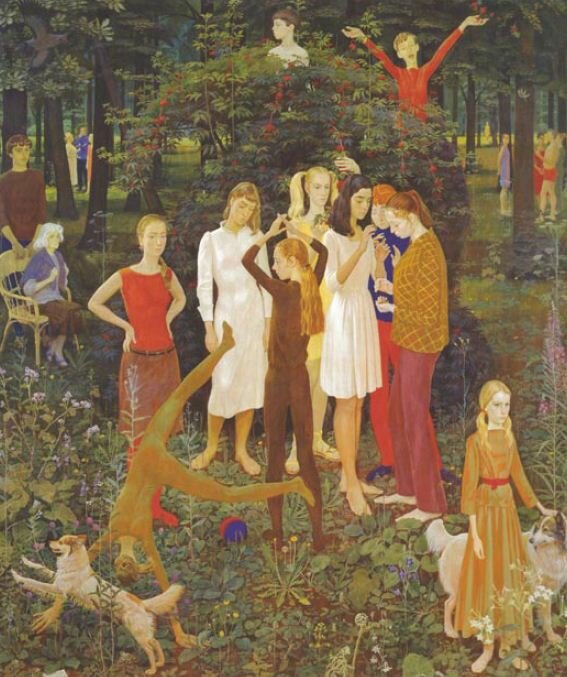

Д. Ж.: Я очень полюбил раннее итальянское искусство, Тициана. Они делали удивительные вещи, независимо от света. Зашел я в тренировочный зал, свет там с разных сторон, а они в белом, ковер красный. И я дома сделал эскиз, нарисовал каждого, ни одного этюда с натуры я красками не делал. И уже на основе моей любви к чистому цвету, по рисункам, сделанным с каждого, я скомпоновал. Это мое представление: передать суть, а не видимость. Не то, как это кажется глазу. А почему-то советская власть вначале меня не очень... Мою «Семью. У моря» вначале повесили в графический отдел — раз не маслом написано, значит в графику. Белашова (2) тогда была председатель Союза, она пришла: «Как, это же живопись!» Перевесили. Ну, потом и Третьяковка купила. Я жил рядом с Фаворским (3), учился у него. Он говорил, помню: «Дима, ты очень способный. Но если ты не поймешь, что такое пространство, если ты не будешь заниматься вопросом пространства в своих работах, ты не будешь хорошим художником». У него была целая теория, он делил все искусство, начиная с наскального, в зависимости от того, как художники понимали пространство. Он объяснял мне, как построено пространство в иконописи.

А. К.: Это же идеи Флоренского...

Д. Ж.: Да, они были знакомы. Фаворский был ректором ВХУТЕМАСа (4).

А. К.: Да, а Флоренский читал курс по композиции, занимался анализом пространственно-временных категорий в искусстве.

Д. Ж.: Да-да, они очень дружили. Вместе работали над идеями научного объяснения художественного пространства.

А. К.: Вы очень дерзко использовали красный цвет, который является советским маркером.

Д. Ж.: Да, я считаю, советская власть меня полюбила за этот красный цвет.

А. К.: То есть они решили, что вы пытаетесь им угодить?

Д. Ж.: У Коржева (5) есть картина «Поднимающий знамя». Советская власть его за эту картину приподняла. А Коржев мне говорит: «Я не ради советской власти. Советская власть забыла, для чего она делала революцию. Нужно поднять тот дух, во имя которого свершалась революция. Это не то, о чем мечтали наши отцы». И это правильно. Мой дядя, мамин брат, был командир партизанского отряда, у него от Ворошилова наградные часы. Это были люди идейные, они хотели лучшей жизни. Мама моя тоже с красным флагом ходила... А потом нас выгнали из барака — семья врага народа. До сих пор я не реабилитирован.

А. К.: Даже из барака выгнали? Что ж, на улице надо было жить?

Д. Ж.: Отец взял участок под застройку. Начал там строить сарай, 7 метров на 3. Мы достроили его, отца уже не было, и жили до 43-го года. Я шаловливый был, набедокурил. В третьем классе, лет 10—11 мне было. Мы с другом устроили качели: положили доску на печку-голландку и стали качаться. Печка развалилась. Очень учитель тогда разозлился: «Ты — сын врага народа!» Я всю ночь проплакал. И ведь никто не понимал: а в чем ты виноват? А просто мой отец из дворянской семьи. И всё. И ведь скрывали, что его нет. Просто осужден на 10 лет без права переписки. Всем так говорили. При Хрущеве получили справку фальшивую, не помню, какой год там был указан. А уже после падения советской власти было решение Верховного Совета, что все дети должны быть реабилитированы. Я тоже подал заявление. Но у меня не было удостоверения о рождении, потеряли где-то. Нужно было получать его через суд, такая канитель... Я плюнул на это. Но узнал, что отец расстрелян 26 июля 1938 г. под Краснодаром, сразу после ареста. Ему было 38 лет.

А. К.: Когда советская власть ушла, какие у вас были ощущения?

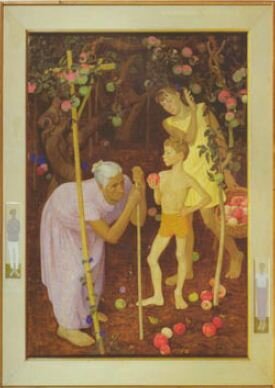

Д. Ж.: Я хотя бы мог вслух сказать, где мой отец. А то заполняешь анкеты: умер. Когда неофициальная бумажка — никто не обращал внимания... Я написал картину «Под старой яблоней». Мама стоит, мои дети. И на полях сделал портрет отца и брата, погибшего в Великую Отечественную. Под портретом отца я написал «1900—1937». Эта картина была выставлена в Манеже; ее снимают — нельзя было писать «1937 год», Советская власть начала стыдится. Мой друг, Папикян, затер эти даты. Тогда повесили. Я помню, один известный искусствовед, инвалид Отечественной войны, я очень его уважаю, он даже был инструктором ЦК по изобразительному искусству, говорит: «Дим, разве можно равнять войну с этим?» Я говорю: «Для моей мамы это страшнее. Сын её погиб на фронте. А когда убивают ни за что?»

А. К.: У Высоцкого в одной песне это уравнивается: «Мои — без вести павшие, твои — безвинно севшие». То есть в сознании народа эти события стояли рядом, по боли, по утратам...

Д. Ж.: Да-да. До сих пор ведь власть не раскаялась. Реабилитируют. Но чтобы вслух сказать об этом геноциде — нет. И придумали же такое слово «враг народа». На обложках наших тетрадей были репродукции иллюстраций Васнецова к пушкинской «Песни о вещем Олеге». И там нашли «долой ВКПб»: «Д» — стремя, «О» — кольцо на мече... Заставляли нас вырезать. И Билибина вырезали.

А. К.: Когда вы учились в школе, потом в институте, каким было отношение к истории? Насколько живопись должна была быть официозной?

Д. Ж.: Конечно, мы все были настроены, что ни лучшей жизни, ни лучшего искусства не было и быть не может. Это внушалось и поддерживалось. И мне повезло, что я жил среди художников, таких как Фаворский, которые ценили искусство как искусство. Где не говорилось вообще ни о деньгах, ни о званиях, ни о том, как твои работы оценивают в верхах.

А. К.: Вам не приходилось писать никогда по заказу? Портреты?

Д. Ж.: Нет. Интересно Корин рассказывает: к нему приходят из Министерства культуры: напишите портрет товарища Сталина, чего это вы все священников пишете? А его чуть не посадили, вы знаете? Когда он стал писать «Последний молебен в Успенском соборе (6)». Громадный холст до сих пор стоит у него в мастерской... За него хлопотал Горький, мастерскую ему построили. Он пишет этюды: священников, юродивых. Потом Горький умирает. Его критикуют газеты, и в газетах пишут «фашиствующий Павел Корин рисует попов». Он боялся, что его вот-вот арестуют, рассказывал, что у него стоял в углу собранный рюкзак с вещами. «Фашиствующий!» Известно, что значило в то время написать так.

А. К.: И что он сказал на предложение нарисовать Сталина?

Д. Ж.: Он говорит: «О! Я с удовольствием. Только, — говорит, — я не могу рисовать без натуры. По фотографии у меня не получается. Договоритесь, я с удовольствием сделаю». Дал мне пример. Когда ко мне пришли из Министерства культуры: «Дим, напиши Брежнева». Я сказал: «С удовольствием. Договоритесь, чтобы он позировал». Был Владимир Семенович Семенов, дипломат, коллекционер, большой любитель искусства, и действительно в нём хорошо разбирался. Но верный служитель советской власти, не зря он был замминистра иностранных дел. Я писал его портрет. Звонит: «Дима, я сейчас в Помосковье, в санатории ЦК. Приезжай туда, у меня свободное время, порисуешь». Приехал. На второй день: «Дим, нас приглашает Громыко Андрей Андреевич на мальчишник». Ну, я беру альбом. Мы поднимаемся на какой-то этаж, садимся. И у него картина великолепная фламандская. Я ему сказал: «Андрей Андреевич, у нас есть такая игра — вот ты приходишь на выставку, там пожар. Что будешь спасать? Вот, — говорю, — если бы сейчас был пожар, я бы схватил эту картину и выпрыгнул из окошка». Он глаза вытаращил. В общем, захотел, чтобы я написал его портрет. А мне так не хочется... Если картина появится на выставке, мне неудобно будет перед друзьями. Я говорю: «Знаете, Андрей Андреевич, я очень люблю групповые портреты. Я хочу вас написать с женой». Договорились, что они будут позировать. И это откладывалось, откладывалось, так они и не нашли время. Только открытки он мне посылал на праздники. Так что я схитрил.

А. К.: Вообще приходилось вам ощущать на себе внимание власти?

Д. Ж.: Нет.

А. К.: А то, что в советское время существовало в искусстве: суровый стиль, например...

Д. Ж.: Я очень хорошо к этому отношусь. Мы говорили тогда то, что было, а не то, что хотел слышать начальник. И ездили на эти стройки, на целину. Хотя, конечно, опять-таки одно дело писать как есть, а другое дело, чтобы там присутствовал вкус. Я был с Голицыным на целине в командировке Министерства культуры, и у меня был заказ: написать ударников. Я поговорил с председателем колхоза, привели казаха-ударника, доярку, они мне позировали в красном уголке. Я сделал наброски, этюды. Написал картину — трое ударников за столом. А один был очень симпатичный, он стоял, немец, высланный во время войны. Я спрашиваю: «А как фамилия?» — «Да, Грюневальд». В майке, бледный, печальный... Я так и написал, как чувствовал. Суровый стиль. А потом, когда очень нужны были деньги, замазал его и нарисовал самовар на столе.

А. К.: Ваши портреты очень интересные, я бы сказал, несоветские.

Д. Ж.: В моем понимании красота — это характер. Даже красота дерева. Нужно ведь понимать: береза, липа или клен.

А. К.: А характер — это что? Особенности?

Д. Ж.: Неповторимость. Сколько людей на белом свете, а ни один нос не похож на другой. Столь большую разницу создал Господь между всеми вещами. Мы замечаем внешние сходства, наука их объясняет. Но вот дед, ложась спать, иногда клал руку себе на нос и разбивал его. Внук делает то же самое. Почему? Художнику важно понимать это. Я еду в метро, удивляюсь красоте людей.

А. К.: Вам интересней писать известных людей или обычных?

Д. Ж.: Трудно сказать. Известных интересно писать, но я никогда к этому не стремился. Главное не кого ты пишешь, а как. Конечно, я очень рад, что написал Фаворского, Капицу. Замечательные люди. Я помню, был в Голландии в домике, где жил Петр I, обычная посуда, тесная кровать. А на стене надпись, росчерк. И мне объяcняют: это Наполеон побывал, ему показали вот Петр Великий, ростом больше 2 метров спал на такой кроватке. Наполеон написал: «Для великого человека нет маленького места».

А. К.: Когда вас называют классиком, как вы к этому относитесь?

Д. Ж.: Равнодушно. Я не горжусь и не стесняюсь. Тем, чего я достиг, я обязан древнему искусству, моим наставникам и ученикам. Конечно, приятно было, когда была моя выставка в Третьяковской галерее. Но если будут кричать, что Жилинский прыгает на 2 метра, я же все равно буду знать, что не прыгаю. У одного моего знакомого была выставка в Питере, он говорит: «Ладно, вы меня хвалите. Но если я гений, то кто Рембрандт?» Это самое главное.

А. К.: То, что про вас пишут искусствоведы, вы понимаете?

Д. Ж.: Понимаю. Но иногда удивляюсь.

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) Лисицкий Виктор (р. 1939) — заслуженный мастер спорта, пятикратный серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике, семикратный чемпион Европы, абсолютный чемпион СССР, член Союза Художников России.

(2) Белашова Екатерина Федоровна (1906—1971) — советский скульптор, народный художник СССР.

(3) Фаворский Владимир Андреевич (1886—1964) — русский, советский художник, мастер ксилографии и книжной и графики, искусствовед, сценограф, живописец-монументалист, педагог и теоретик изобразительного искусства. Автор обложки книги свящ. Павла Флоренского «Мнимости в геометрии» (1922). Флоренский написал особое пояснение к обложке.

(4) ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — учебное заведение, созданное в 1920 г. в Москве путём объединения первых и вторых Государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества).

(5) Коржев-Чувелев Гелий Михайлович (р. 1925) – советский художник, представитель направления «сурового стиля» (см. об этом направлении статью Н. Ф. Боровской во втором номере «Сократа»).

(6) Это богослужение на Пасху 1918 г. было проведено уже после переезда столицы в Москву по особому разрешению Ленина. После этого Успенский собор был закрыт и превращен в музей. Картина П. Д. Корина «Последнее богослужение в Успенском соборе Кремля перед закрытием. Пасха 1918 года» послужила основой для масштабного замысла художника «Русь уходящая», к которому была сделана масса эскизов, но сама картина так и не была завершена.