Журнальный клуб Интелрос » Фома » №10, 2015

Алексей Пищулин,

автор и режиссер

документального

фильма,

давшего название

этой статье

Суд человеческий редко бывает справедлив. На наши суждения налипает, как мусор, шелуха нашего собственного несовершенства. Своим промахам и ошибкам мы находим массу объяснений, а вот других судим «по всей строгости»… Но расхожие, подкрепленные цитатами представления о Наталье Гончаровой-Пушкиной не просто искажены — они, что называется, справедливы «с точностью до наоборот». Погружаясь в материал, с недоумением читая ядовитые рассуждения о ней и прислушиваясь к немногим ее собственным тихим словам, дошедшим до нас, я всё больше изумлялся. На языке крутилось неуместное, казалось бы, слово: святость.

Когда наступает осень, каждый пейзаж за окном, каждый желтый лист отзываются в памяти пушкинской строчкой. Вот сумел же человек свои индивидуальные особенности навязать целой нации! Ему, видите ли, в октябре легче дышалось… А мы теперь обречены двести лет бормотать открытые им формулы, которые со стопроцентной точностью описывают эти дни.

В числе прочих бесценных даров Пушкин оставил нам в наследство дар дружбы. Он такзаразительно выражал свою симпатию, так искренне восхищался своими знакомыми, чье имя известно нам лишь благодаря соседству с его именем, — что мы унаследовали его «список контактов» вместе с его пометками: нескладный Кюхля (Кюхельбекер) и меланхоличный Дельвиг, остроумный Плетнев и простодушный Нащокин, все такие симпатичные, вечно юные, веселые… готовые герои литературных анекдотов!

Точно так же «некритично» мы приняли на веру тот образ его жены, который возникает между строк писем Пушкина, в многочисленных байках современников и особенно современниц, наблюдавших за семейной жизнью поэта, скажем так, не совсем беспристрастно. Легкий тон, который Пушкин считал подходящим для эпистолярного общения с любимой женщиной, породил снисходительное, а то и пренебрежительное отношение к уму и душевным качествам Натальи Гончаровой. Самое комплиментарное, что мы можем найти в письмах поэта, звучит как издевательство: «Ты — баба умная и добрая», — пишет ей муж. Это она-то — «баба», с ее осиной талией, виртуозной игрой на фортепиано и безупречным аристократизмом манер!

А какой она была на самом деле? Вот что удивительно: к тому моменту, когда она осталась вдовой с четырьмя детьми на руках, непролазными долгами и без всяких средств к существованию, Натали, возможно, и сама не знала, на что способна. С детства за нее всё решали другие: дед Афанасий, который воспитывал ее до 6 лет, деспотичная мать, потом — непостижимый муж…

Эти 5 лет, 11 месяцев и 8 дней, прожитых с Пушкиным, оказались нелегким испытанием — «всегда без денег, с дерзкими слугами, болеющими детьми, всегда или после родов, или в ожидании ребенка», — пишет Ю. М. Лотман. Последнее вызывает у каждого, кто имеет личный семейный опыт, особенное, отнюдь не литературное, сочувствие: процесс беременности, с его проблемами, сроками и волнениями мало изменился за два века. Сегодняшней барышне или юной женщине не составляет труда оценить, каково это — пять беременностей за неполные шесть лет, особенно если нежное, хрупкое телосложение превращают вынашивание ребенка в болезненное испытание. Примем к сведению и то, что ждать в этом деле помощи от мужа ей не приходилось: Вересаев, биограф Пушкина, цитирует рассказ Нащокина о том, как Пушкин «плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых». Третьи, в мае 1835-го, оказались особенно мучительными. А уже через 6 месяцев сестра Гончаровой докладывает брату, что Натали вновь беременна и находится «в самом жалком состоянии…»

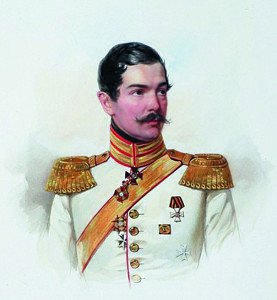

Портрет Н. Н. Гончаровой.

А. П. Брюллов.

Всё это как-то не очень сочетается с внушенными нам образами «попрыгуньи-стрекозы», порхающей по бальному паркету. Вот и Пушкин постоянно пилит жену, устраивая ей сцены ревности, упрекая в кокетстве и подозревая в самых страшных грехах. Даже глядя на любимый брюлловский портрет красавицы-жены, этот «умнейший муж России» терзается мнительной тревогой: «что-то у тебя виноватый вид сегодня…»

Были ли у него основания для ревности и тревоги? — еще бы! Только представьте себе: шестнадцатилетняя девочка, выросшая в деревне, воспитанная на французских романах, где все без исключения персонажи постоянно охвачены «чувствами», сильными и многословными — вдруг попадает в сверкающую столичную тусовку и производит фурор! Никто, ни один тертый многоопытный ловелас, не может устоять перед ее обезоруживающей красотой! Любопытная деталь: когда Натали, уже после смерти Пушкина, познакомится с Лермонтовым, тот скажет ей, что всегда старался держаться от нее подальше, чтобы «не поддаваться общему безумию» и не «сходить по ней с ума, как все»…

И вот, внезапно и страшно, весь этот вихрь оборвался, и ее с детьми, словно потерпевших кораблекрушение, выбросило на берег в калужской глуши… Она оказалась в дедовском Полотняном Заводе — в том доме, который когда-то покинула ребенком. Теперь ей — 24; она всё та же стеснительная девочка, без жизненного опыта и друзей; но ее репутация отныне замарана грязью и кровью…

Хотя умирающий Пушкин после трудного разговора с женой уверенно заключил: «она ни в чем не виновата», но это главное свидетельство так и осталось неуслышанным.

К тому же юная вдова носит самую громкую фамилию в России, так что каждый ее поступок общество станет рассматривать в увеличительное стекло. Она раздала некоторые вещи Пушкина его ближайшим друзьям? — «стремится избавиться от памяти о нем!». Торопится со сборами, чтобы поскорее убраться из гудящего пересудами Петербурга? — «она уже не была достаточно печальной, слишком много занималась укладкой и не казалась особенно огорченной…», — беспокоится Софья Карамзина, дочь великого историка. И так — каждый шаг, каждое слово.

Заслуживает особого восхищения то, что за отпущенную ей следующую четверть века мы так и не услышим от нее ни оправданий, ни попыток рассказать свою версию трагического происшествия, сломавшего ей жизнь. Только в минуту смерти Пушкина у нее вырывается: «Видит Бог, я ни в чем не виновата!» И всё. Призвав Бога в свидетели, Наталья Николаевна раз и навсегда предпочла Его суд суду человеческого мнения.

На этом суде выступали почти исключительно свидетели обвинения. Причем некоторые из них обладали гениальной способностью выносить разящие приговоры, облеченные в форму незабываемых афоризмов. Вот, Марина Цветаева не знает ни жалости, ни сочувствия: «Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего не было в тысячах таких, как она, — которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без коррективы ума, души и сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И сразила».

Ее внешность заворожила всех и стала едва ли не главным обвинением, повторяемым из века в век, как заклинание. «Бездушная красавица», «кружевная душа», «кукла»…

Вспоминаются слова Бродского, посвященные другой красавице:

…Они тебе заделали свинью

за то, чему не видели конца

в те времена: за красоту лица.

Мало кому посчастливилось заглянуть внутрь этой сияющей красоты. Вот, Пушкин пишет ей: «…душу твою люблю я еще более твоего лица». И у других современников время от времени проскальзывают удивленные суждения — о простоте и ровности ее обращения, о ее безупречном такте, душевной чистоте, о способности мужественно, не жалуясь, нести свое вдовье бремя.

Но те, кто в веке XIX, как и в наши дни, жаждал подробностей и страстей, надеялся на интересное развитие скандала (был шанс замешать в него и самого Императора) — все эти наблюдатели, насмешники, острословы тогдашних «социальных сетей» остались ни с чем. Наталья Гончарова-Пушкина не дала им никакой пищи для жадного и грязного воображения. «Женщина без сердца» (que c’est une femme sans Coeur) — разочарованно заключили глубокомысленные бездельники. Что это за странный выбор — уехать в деревню и посвятить себя воспитанию детей?

Храм Христа Спасителя в усадьбе Гончаровых. Полотняный завод. 1900

Если бы они знали!.. за ней была вина и похуже! Оказавшись в одиночестве, в глуши, «первая красавица Петербурга», «звезда Севера» отдалась самому простодушному, самому теплому, деревенскому благочестию, которое тогда, как и теперь, требовало мужества и чистоты. «Иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве, — признавалась она. — Эти минуты сосредоточенности перед иконой, в самом уединенном уголке дома, приносят мне облегчение. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое раньше часто принимали за холодность и меня в ней упрекали».

Ответственное, наполненное заботой и нежностью материнство. Мужественное, расцвеченное иронией перенесение бытовых и финансовых тягот. Душевный такт, который позволил ей не поссориться ни с одним из родственников — своих и покойного мужа, досаждавших ей, пренебрегавших ею, терзавших ее глупыми советами… И в завершение многолетнего искуса — замужество, в котором проявились удивительная трезвость души и умении ценить настоящие, а не декоративные мужские достоинства.

Генерал-майор П.П. Ланской_Гау

Она могла бы распорядиться своей красотой, обратить ее в капитал, блеском положения заткнуть рот пересудам. К ней посватался богатый и титулованный жених: он готов был разом избавить ее от финансовых затруднений, от пятна на репутации, наконец — от затянувшегося траура (муж на смертном одре наказывал: «носи траур год или два»; Натали оставалась вдовой 7 долгих лет, всю свою молодость, и с печальной иронией писала сестре: «мы из черных шлафоров не выходим…»). Жених и детей готов был пристроить в «элитные учебные заведения», чтобы не мешали юной красавице-матери радоваться жизни… Ответ Гончаровой на это завидное сватовство звучит, как выстрел из пушки: «Кому в тягость мои дети, тот мне не муж…». Не сквозит ли в этих словах интонация онегинской Татьяны? Вот только в жизни так говорить и чувствовать труднее, чем в романе.

В конце концов она выйдет замуж за Петра Ланского, человека достойного, небогатого, правильного до скуки, так что биографам почти нечего сказать о нем, кроме того, что он — славный малый и отличный офицер. Натали родит ему трех дочерей, но этого ей будет мало: кроме своих семи, она будет опекать, кормить и нянчить еще четверых детей родственников и знакомых. «Мое призвание — быть директрисой детского приюта, — пишет она Ланскому. — Бог посылает мне детей со всех сторон …»

И это — слова «куклы», по известному суждению Цветаевой? Мне-то как раз дерзновенно кажется, что жена Пушкина была совершенно под стать мужу, по-своему совершив настоящий жизненный подвиг, блестяще проявив особый род человеческой гениальности. И уж точно она ничем не запятнала доставшееся ей великое имя. Примечательно, что и во втором браке, до самой смерти, несмотря на недуги, она будет по пятницам держать сугубый пост — в память о первом муже.

Сама ее смерть тоже кажется Божьим знамением: Наталья Николаевна простудилась на крестинах долгожданного внука, Александра Александровича. Муж умолял не ездить: врачам только-только удалось стабилизировать ее состояние, и один из них предупреждал Ланского: «Малейшая простуда унесёт ее, как осенний лист». Так и случилось. Госпоже Пушкиной-Ланской, урожденной Гончаровой, было чуть больше пятидесяти.

Дети А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой Григорий, Мария, Наталья и Александр. Рисунок Н. Фризенгоф. 1841

«Тесная дружба, соединяющая детей ее от обоих браков, и общее благоговение этих детей к ее памяти служит лучшим опровержением клевет, до сих пор на нее возводимых, — писал Петр Бартенев, — и доказательством, что несправедливо иные звали ее “кружевная душа”, тогда как она была красавица не только лицом, а и всем существом своим»…

Наталья Николаевна не оправдывалась, не сетовала на судьбу, не возражала обвинителям и никого не упрекала. Но нам, грешным, трудно удержаться от назидания. Ведь ее выбор и сегодня необыкновенно актуален; а судьба похожа на рекламный ролик ценностей, которые наполняют жизнь смыслом и счастьем даже в испытаниях, в нужде и насмешках со стороны «успешных и продвинутых современников»…

«Я никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей, — читаем мы в одном из ее писем. — Как бы ты ни была печальна, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными»…

Иллюстрация на анонсе: коллаж — Портрет Н. Н. Гончаровой. А. П. Брюллов.1831–1832; страница рукописи А. С. Пушкина; Н. Н. Гончарова-Ланская.Прижизненная фотография. 1860-е гг.