Журнальный клуб Интелрос » Фома » №11, 2016

Она могла повторить судьбу Анны Карениной. Она была уже готова поставить самую страшную, самую черную точку в трагедии своей жизни. Но случилось иначе. «Несбывшаяся» Каренина стала чуть ли не единственной поддержкой для своего известного на весь мир брата в последние, драматические дни его жизни.

В произведениях Льва Толстого очень узнаваемы характеры и жизненные коллизии его многочисленных родных и знакомых: родителей, гувернера, своячениц, тетушек, братьев. А за столь яркими литературными звездами, как Анна Каренина, и вовсе тянется шлейф известных прототипов. Среди них, к примеру, старшая дочь А. С. Пушкина — Мария. Во всяком случае, внешность своей героини Толстой писал именно с нее, о чем свидетельствует сестра жены писателя Т. А. Кузминская: «…Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный столик подле нее; разговора я их не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью, он сам признавал это». А в бурном русле судьбы своей героини он смешал переживания сразу нескольких знакомых дам. Личная драма одной из самых близких Толстому женщин — его родной сестры Марии Николаевны — во многом перекликается с каренинской. Но писатель бросил свою Анну под колеса поезда, ввергнув в страшнейший из грехов — за самоубийц, как известно, даже нельзя молиться. А в реальной жизни Господь написал для Марии Николаевны совершенно иной сценарий.

Однажды Мария Николаевна попросила брата прислать ей новый роман, который «ужасно будет приятно прочесть». Речь шла об уже нашумевшей «Анне Карениной», первая и вторая части которой вышли в журнале «Русский вестник». В это время Мария как раз переживала последствия своего бурного любовного романа. Но, еще не зная, чем окончится сочинение Льва Николаевича, она написала ему: «Мысль о самоубийстве начала меня преследовать… так неотступно, что это сделалось вроде болезни или помешательства… Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, которые никогда и не бывают наслаждениями, потому что все то, что незаконно, никогда не может быть счастием».

Лишь благодаря своему характеру и усилиям брата Мария не упала в бездну. И чтобы узнать истинные причины столь глубокого отчаяния, давайте проследим жизнь Марии Николаевны Толстой до этого ее Рубикона.

Мария Толстая. Фото начала 1850-х гг.

Осиротевшая в младенчестве Мария (мать умерла, когда ей едва исполнилось полгода, а отец — семь лет. — О. Л.) вместе со старшими братьями — Николаем, Сергеем, Дмитрием и Львом — воспитывалась тетушками в православных традициях. С Левушкой, который был старше ее всего на полтора года, они были особенно привязаны друг к другу, да и характерами были схожи. С 16 лет Лев наотрез отказался ходить на литургию, держать посты, исповедоваться и причащаться. В студенческие годы вместо нательного креста он носил на груди медальон с изображением Жан-Жака Руссо, которого считал своим кумиром. В отличие от бунтаря-брата, Мария не уклонялась от молитв и таинств Православия. Но избалованная вниманием и потаканием опекунш, изнеженная и капризная, она категорически не подчинялась укладу жизни «от звонка до звонка».

Определенная на обучение в Родионовский институт благородных девиц в Казани, она не могла заставить себя регулярно бывать на занятиях. И для нее даже сделали исключение, назначив «приходящей».

Однако недостаток институтского образования компенсировался домашним: Мария Николаевна прекрасно говорила по-французски, играла на скрипке и фортепиано, рисовала, была остроумной собеседницей.

Тетушки-опекунши поспешили сбыть с рук племянницу, сосватав ее за дальнего родственника Валериана Петровича Толстого, который был старше на целую ее жизнь — на 17 лет. В первый же год брака Мария призналась Льву Николаевичу в письме: «Я вышла замуж за того, кого любила». Похоронив первенца и родив еще троих детей — Варвару (1845), Николая (1847) и Елизавету (1852), — Мария Николаевна вдруг поддалась сердечному увлечению. Когда Иван Сергеевич Тургенев приехал в свое имение Спасское-Лутовиново и супруги Толстые по-соседски нанесли ему визит вежливости, между 24-летней Марией и 36-летним Тургеневым мгновенно возникла взаимная симпатия. Похоже, Мария произвела сильное впечатление на писателя, так как о знакомстве с ней он сообщил и П. В. Анненкову: «…одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить. Мила, умна, проста — глаз бы не отвел. <…> Я едва ли не влюбился», и Е. Я. Колбасину: «Премилая, симпатичная женщина», и Н. А. Некрасову: «Жена графа Толстого, моего соседа — сестра автора “Отрочества” — премилая женщина, умна, добра и очень привлекательна. Завтра я с графиней Толстой крещу у тургеневского попа, покумлюсь с ней». Не искушенная в тонкостях светского обхождения, Мария приняла эмоции писателя за подлинное увлечение ею. Брат Николай с тревогой сообщал Льву: «Машенька в восхищении от Тургенева. Но Маша не знает света и вполне может ошибиться насчет такого умного человека, как Тургенев». Плодом той влюбленности стала тургеневская повесть «Фауст», главная героиня которой Вера Ельцова — копия Толстой. В одном из своих писем Иван Сергеевич признается ей: «“Фауст” был написан на переломе, на повороте жизни — вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости». И ничего не обещает.

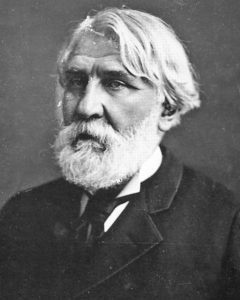

Иван Тургенев. Фото Ф. Надара. 1878

Тучи на семейном небосклоне сгустились, когда в один отнюдь не прекрасный день Мария Николаевна узнала о многочисленных изменах мужа. Его любовные похождения не были секретом для многих членов семьи. Так, по свидетельству Татьяны Кузминской, свояченицы Льва Николаевича, «Валерьян Петрович вел очень безнравственную жизнь и изменял жене, когда только представлялся случай». Однако жена, как это обычно бывает, узнала обо всем последней. Оказалось, граф Толстой не гнушался близостью даже с гувернанткой своих детей. Вот чьи черты проступают в образе Стивы Облонского! Не в характере Марии Николаевны было мириться с унижением и безропотно сносить обиды. «Она ничего не умела чувствовать вполовину и всему… отдавалась без удержу, всей душой, сдерживаться она смолоду не привыкла», — вспоминала дочь Елизавета Валериановна Оболенская.

Собрав детей, Мария Николаевна навсегда покинула дом мужа, демонстративно громко хлопнув дверью. И о перемене в личной жизни поспешила сообщить Тургеневу. Он ответил из Куртавнеля (усадьбы Полины и Луи Виардо в 50 км от Парижа. — О. Л.): «…я останусь Вашим другом, пока буду жив». Тогда же он написал Льву Толстому: «…Скажите ей, что я часто думаю о ней и что, если бы желания могли осуществляться, она была бы совершенно счастлива». А ведь Мария Николаевна надеялась на большее. Во всяком случае, Елена Денисенко, ее младшая дочь, рассказывала: «Знаешь, Леночка, — обратилась ко мне раз мать, указав на фотографию Тургенева, — если бы он не был в жизни однолюбом и так горячо не любил Полину Виардо, мы могли бы быть счастливы с ним…».

Понимая, что сестра в определенной степени оказалась «у разбитого корыта», Лев Николаевич, находившийся в Баден-Бадене, записал в своем дневнике: «Маша разъехалась с Валерианом. Эта новость задушила меня». Он тут же вернулся в Россию, снял на зиму дом в Москве для сестры и ее детей, и сам поселился с ними. А весной он повез их в Европу: Гиер, Париж, Марсель, Франкфурт. Но душевные раны слабо рубцевались переменой мест и созерцанием заграничных красот. Лекарством для Марии Николаевны стала любовь, выскочившая как чертик из табакерки, едва брат уехал в Россию, оставив ее с детьми подлечиться на водах. Героем этого романа стал шведский морской офицер виконт Гектор де Клен. Вместе с ним Мария Николаевна уехала в Алжир, где провела три счастливых зимы. А в сентябре 1863-го в Женеве она родила дочь Елену. Виконт, не получив родительского благословения, жениться отказался. Так что перспективы жизни Марии Николаевны рисовались в совершенно мрачных тонах. Для светского общества, «мнением которого, казалось, так мало дорожила», но игнорировать все же не могла, Толстая вмиг стала изгоем.

Она не имела средств, чтобы вернуться в Россию, запуталась в долгах, к тому же терзаясь сомнениями, как поступить с новорожденной — отказаться от нее или признать дочерью, окончательно загнала себя в тупик. И в отчаянии написала брату то самое: «Если бы знали все Анны Каренины что их ожидает…» Фигурально — одна нога ее уже была занесена над пропастью. И Лев Николаевич это почувствовал и, чтобы не дать случиться непоправимому, бросился спасать сестру. Первым делом он поддержал ее письмом: «Милый, милый, тысячу раз дорогой друг мой Машенька. Кроме любви к тебе, всей той любви, которая была прежде где-то далеко, и жалости, и любви, ничего нет и не будет в моем сердце. Упрекнуть тебя никогда не поднимется рука ни у одного честного человека». Во-вторых, велел брату Сергею срочно ехать в Женеву, а сам взялся хлопотать об официальном разводе сестры с мужем. Тогда в России только Синод мог дать разрешение на развод, и только в трех случаях: неизвестном отсутствии супруга более пяти лет; физических недостатках, не дающих вести брачную жизнь; и прелюбодеянии. Во всех случаях виновная сторона не имела права на вступление в повторный брак. Валериан Петрович брал вину за развод, обрекая себя на дальнейшее безбрачие. Забегая вперед, заметим, что эти хлопоты были напрасными, поскольку, потеряв надежду на брак с виконтом, Мария Николаевна не довела до конца дело о разводе, когда Лев Николаевич передал ей все необходимые бумаги. Она так и оставалась юридически женой Валериана Толстого, а потом — его вдовой.

В Женеве Сергей Николаевич стал крестным незаконнорожденной племянницы, дав ей свое отчество; нашел для нее приемную семью с кормилицей; помог устроить племянника Николая в пансион, а сестру с двумя старшими дочерьми увез на родину. Но абсолютное крушение надежд на личное счастье и вынужденная разлука с двумя детьми превратили следующие шестнадцать лет жизни Марии Николаевны в сущий ад. «Она жила то в Покровском, то в Ясной Поляне, то в Москве, то за границей. Пустота одинокой жизни ее угнетала. Она стала еще более капризной и раздражительной», — вспоминал ее племянник Сергей Львович Толстой. И дочь, Елизавета Оболенская, вторит ему: «Жизнь ее за эти года, как я вспоминаю, производит впечатление какого-то беспокойного, бесцельного, безрадостного скитания». Но в этих скитаниях Мария Николаевна вдруг осознала причины своих искушений и написала Льву Николаевичу:

«Ответ на все трудные положения в жизни есть Евангелие: если бы я его почаще читала, когда незаслуженно была несчастлива с мужем, то поняла бы, что это был крест, который Он мне послал: “Терпевший до конца — спасется”, а я хотела освободить себя, уйти от воли Его — вот и получила себе крест другой, еще почище».

И в 1879 году, когда у старших детей все устроилось: сын, вернувшись в Москву, поступил на службу, а дочери вышли замуж, Мария Николаевна решилась привезти из-за границы шестнадцатилетнюю Елену. Но первое время она стеснялась этого «креста», и при людях не признавала ее дочерью, а выдавала за свою воспитанницу. Братья Сергей и Лев этого не понимали и открыто называли девушку своей племянницей. «Странно, — вспоминала Елизавета Оболенская, — что мать, такая прямая, такая самостоятельная, <…> в данном случае была смущена и не имела мужества во всеуслышание назвать ее своей дочерью».

Казалось бы, жизнь, пусть со скрипом, но все же налаживается, душа успокаивается. И роман Толстой, в отличие от романа Толстого, обошелся без жертв. Но впереди было еще одно испытание, навсегда определившее существование графини Марии Николаевны.

Она всегда была верующей, но речи о том, чтобы всецело посвятить свою жизнь Богу, не вела. Скоропостижная смерть единственного сына Николая изменила всю ее жизнь: он сгорел от тифа спустя всего несколько месяцев после собственной свадьбы. С упованием на Бога переживая этот удар, Мария Николаевна поняла, что жить так, как прежде, она больше не может. В ней постепенно угас всякий интерес к мирской жизни. Она стала все больше погружаться в религиозные размышления, и у нее появился духовник — протоиерей кремлевского Архангельского собора в Москве отец Валентин Амфитеатров. «На мать он произвел сильное впечатление, — вспоминала Елизавета Оболенская. — Она увлеклась им; не пропускала ни одной его службы, ни одного случая побеседовать с ним. В продолжение двух лет он был ее наставником и духовником, но этого ей было недостаточно; ею овладело стремление в корне изменить свою жизнь. Ей хотелось порвать с городом, со всем прежним и начать совсем новую жизнь».

Монашество — не чуждая для истории семьи Толстых тема. Две родные тетки Марии Николаевны — П. И. Юшкова и А. И. Остен-Сакен — жили при монастыре и обе упокоились на монастырском кладбище Оптиной пустыни. Кстати, на похоронах последней, когда маленькую Марию подвели под благословение к старцу Леониду, он произнес непонятное тогда для нее пророчество: «Маша, будешь наша».

Шамордино. Фото конца XX в.

Мысль о монашестве укрепилась в сознании Марии Николаевны при посещении Оптиной пустыни и беседах со старцем Амвросием. «Она без колебаний подчинила ему свою волю, и он с этого дня стал ее духовным руководителем, она не вернулась больше в мир», — вспоминала дочь Елизавета. Шамординский монастырь находился под опекой основавшего его отца Амвросия, и ни одна постройка не воздвигалась без его указания, ни одна монахиня не принималась в обитель без его согласия. Отец Амвросий выбрал место для строительства кельи Марии Николаевны и сам нарисовал ее план. Но Марию Николаевну постригли в монахини уже после его смерти. Так навсегда покинула мир графиня Толстая.

Облачившись в монашеские одежды, мать Мария «не переродилась, но сильно изменилась». Как вспоминала Елизавета Оболенская: «Она очень работала над собой, но не могла вполне избавиться от главного своего греха — раздражительности. Игумения, при которой мать поступила, была умная, сердечная женщина… Раз как-то кто-то пожаловался ей на дурной характер моей матери; она сказала: “Да, характер у нее нехорош, но душа у нее детская, чистая, а это дороже хорошего характера”».

Строптивый и в чем-то даже бунтарский нрав Марии Николаевны проявлялся в ее отношении к совершению молитвы. В церкви она никогда не ставила свечей, как это делали другие монахини, не прикладывалась к образам, не служила молебнов, а молилась просто и тихо на своем месте, где у нее стоял стул и был постелен коврик. Первое время шамординские сестры на нее искоса посматривали, но потом привыкли.

Послушанием Марии Николаевны было чтение неусыпаемой Псалтири. Псалтирь читали, как правило, старшие послушницы и монахини из дворян. С 1897 года чтением Псалтири заведовала мать Мария. «Самым трудным было для матери монашеское послушание, которое для монахов обязательно, считается важнее всего, — вспоминала Елизавета Оболенская. — Она, которая всю жизнь никому не подчинялась, ничьей воли над собой не признавала, должна была во всем спрашивать разрешение игуменьи или духовника. Это было ей очень трудно, и она должна была много над собой работать, смирять себя».

Монахиня Мария теперь бывала в родной Ясной Поляне лишь по благословению. Однажды Лев Николаевич уговаривал ее задержаться в гостях, но она сказала: «Я этого не могу без благословения старца Иосифа. Без его благословения наши монахини вообще ничего не предпринимают». «А сколько всех монахинь в Шамордине?» — поинтересовался Толстой. «Семьсот». — «И ни одна из вас, семисот дур, не может жить своим умом! Для всего нужно благословение старца!» Мать Мария с кроткой улыбкой парировала: «Мы за вас молимся, не все же мы дуры». И в следующую встречу она подарила брату вышитую подушечку с запиской: «Одна из семисот Ш-х дур». Лев Николаевич был смущен этим и очень сожалел о сказанном. На той подушечке на красно-черном фоне белым крестиком монахиня Мария обозначила главные православные символы. Вышивая Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Спасителя, она мысленно напоминала брату, что только в Нем спасение; крест — символ скорби, болезни и прочих тягот земной жизни, посылаемых Богом; пальма — символ мученичества; ключи — от Царствия Небесного; якорь — надежда на спасение; корона — Царский венец, уготованный тому, чье сердце всецело принадлежит Богу, кто хранит уста от многословия (замок), кто славословит Бога (лира) и живет, не заботясь о завтрашнем дне (бабочка); потир — церковная чаша, в которой выносятся Святые Дары во время Божественной литургии; петух — напоминание христианам об отречении апостола Петра и милости Божией, прощающей грехи раскаявшимся грешникам. До сих пор эта подушечка хранится в комнате писателя в его музее-усадьбе «Ясная Поляна».

В другой раз, когда мать Мария приехала погостить к брату, ее поместили в комнате «со сводами». Ложась спать, она стала искать образ, чтобы помолиться, и, увидев в углу что-то темное, решила, что это икона. А утром разглядела, что это просто горстка мух, прилипших к «ловушке». Мария Николаевна рассказала об этом за завтраком и недовольно заметила, что в доме не на что даже перекреститься. Лев Николаевич, видя, что она в дурном настроении, промолчал. А уже за обедом, когда к суфле из репы сестра попросила сахару, заметил: «Как это ты репу ешь с сахаром? Тебя за это Бог накажет, и мухи не спасут». Все от души рассмеялись, и Мария Николаевна в первую очередь. «Она все больше и больше производила отрадное впечатление человека успокоившегося, нашедшего то, что он искал. Пускай ее вера была детская, пускай она была неразумная, но она помогла ей стать лучше и счастливее», — вспоминала дочь Елизавета.

Мария Николаевна очень тяжело переживала негативное отношение брата к Православной Церкви и до последних дней жизни Льва Николаевича не оставляла попыток привести его к покаянию, считая заблудшим, но не погибшим. Одно из писем к ней Лев Николаевич заканчивает: «брат твой по крови и по духу — не отвергай меня». Она и не думала отвергать. Наоборот, при каждом случае призывала к Богу: «Если бы ты захотел только соединиться с Ним, какое бы ты почувствовал просветление и мир в душе твоей».

Неправильно было бы утверждать, что под влиянием сестры Лев Николаевич изменил свое отношение к таинствам Православия. Но известно, что в 1904 году между братьями Львом и Сергеем, находившимся на смертном одре, состоялся такой разговор.

Сергей Николаевич спросил брата: «Как ты думаешь: не причаститься ли мне?» Лев Николаевич, к великому изумлению и радости присутствовавшей при этом Марии Николаевны, не задумываясь ответил: «Это ты хорошо сделаешь, и чем скорее, тем лучше!»

«И вслед за этим, — рассказывала Мария Николаевна, — сам Лев Николаевич распорядился послать за приходским священником. Необыкновенно трогательно и чистосердечно было покаяние брата Сергея, и он, причастившись, тут же вслед и скончался, точно одного только этого и ждала душа его, чтобы выйти из изможденного болезнью тела. И после этого мне пришлось быть свидетельницей такой сцены, в день кончины брата Сергея вижу, из комнаты его вдовы, взволнованный и гневный, выбегает Лев Николаевич и кричит мне: “Нет?! ты себе представь только, до чего она ничего не понимает! Я, говорит, рада, что он причастился: по крайности, от попов теперь придирок никаких не будет! В исповеди и причастии она только эту сторону и нашла!” И долго еще после этого не мог успокоиться Лев Николаевич и, как только проводил тело брата до церкви — в церковь он, как отлученный, не вошел — тотчас же и уехал к себе в Ясную Поляну».

Лев Толстой с сестрой Марией. Ясная Поляна, 1908. Фото Карла Буллы

В октябре 1910-го Толстой навсегда покинул Ясную Поляну. Известно, что утром 29 октября он дважды подходил к воротам оптинского скита, где жили старцы. Сопровождавший его домашний врач Д. П. Маковицкий записал в своем дневнике, что Лев Николаевич «желал видеть отшельников-старцев не как священников, а как отшельников, поговорить с ними о Боге, о душе, об отшельничестве, и посмотреть их жизнь, и узнать условия, на каких можно жить при монастыре. И если можно — подумать, где ему дальше жить. О каком-нибудь поиске выхода из своего положения отлученного от церкви, как предполагали церковники, не могло быть и речи». Кстати, к ближнему кругу брата, «толстовцам», мать Мария относилась весьма терпеливо. Во всяком случае, как свидетельствует Елизавета Оболенская, «В. Г. и А. К. Чертковых она ценила и уважала, хотя считала влияние Черткова на Льва Николаевича вредным. Душана Петровича Маковицкого очень любила за его беззаветную преданность Льву Николаевичу, за его простоту и необыкновенную скромность. К остальным “толстовцам”, которых знала не много, относилась дружелюбно, но с оттенком снисходительного сожаления».

В последнюю встречу, когда от ворот Оптиной пустыни Толстой приехал в Шамордино, Мария Николаевна убедила его утром все же повидать старцев. Но тут в обители появилась дочь Толстого Александра Львовна, напугавшая отца известием, что Софья Андреевна знает, где он, и едет за ним. Лев Николаевич спешно покинул Шамордино, но все же успел написать сестре: «Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой я уезжаю… Л. Т. 4 ч. утра, 31». Уехав, он лишил себя благодатного общения со старцами и возможности покаяния. Преподобный Варсонофий Оптинский говорил: «Хотя он и Лев был, а не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана».

После смерти Толстого (7 ноября 1910 г. — О. Л.) многие задавали его сестре вопрос: что писатель искал в Оптиной и что оставил в Шамордине. Мария Николаевна вспоминала: «Брат говорил, что он был в Оптиной, что там хорошо, что с радостью он надел бы подрясник, жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела, но что он условием поставил бы не принуждать его молиться, чего он не может».

Тяжелым испытанием для Марии Николаевны стало то, что, похоронив брата, она не получила благословения своего духовника, старца Иосифа, молиться о нем. Лишь после смерти отца Иосифа новый духовник снял запрет, разрешив ей поминать брата, но только в своей келье. Только времени на молитвы оставалось уже немного — мать Мария сильно болела и слабела день ото дня. Когда она слегла, духовник уговаривал ее принять схиму, как принято у монахов перед смертью. «А вдруг я оправлюсь и не сдержу обетов?» — сомневалась она. Но почувствовав, что дни сочтены, 5 апреля попросила дочь позвать духовника и, причастившись, заявила, что готова к схиме. После обряда Мария Николаевна будто отрешилась от всего земного и только просила читать ей Святое Писание: дочери, находившиеся возле нее, и монахини читали по очереди. В ночь на 6 апреля 1912 года Мария Николаевна попросила у всех прощения и тихо уснула. Тот сон оказался вечным. ф.

Благодарим Государственный музей Л. Н. Толстого за предоставленные фотографии