Журнальный клуб Интелрос » Фома » №2, 2012

Стоя перед картиной, зритель задается как минимум тремя вопросами: как, чем и зачем? Ведь по большому счету нам важнее всего понять: что вдохновило, как удалось добиться эффекта (реальности или нереальности) и что было в руках у художника (карандаш, перо, кисть), когда он работал. Как правило, лишенные возможности задать свои вопросы и услышать ответы, мы вынуждены фантазировать, строить домыслы и утешаться догадками. Рембрандта не спросишь, почему у него так много портретов жены. Хотя ответ напрашивается сам: очень любил, а она его вдохновляла. Совсем другое дело, когда художник жив-здоров и с завидной регулярностью проводит персональные выставки: ему можно задать вопросы, которые волновали и тревожили давно.

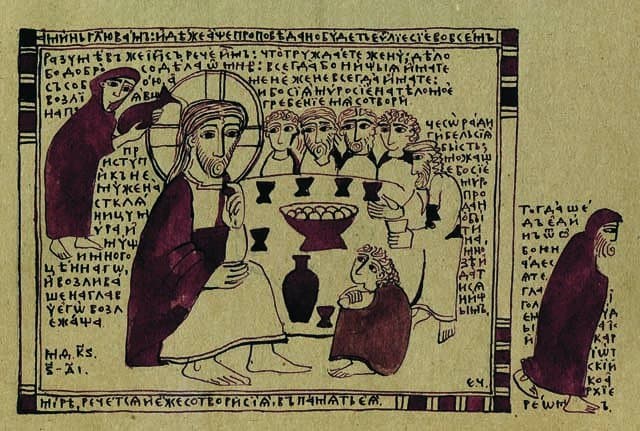

Возлияние мира, уход Иуды

В конце декабря художница Елена Черкасова традиционно открыла небольшую персональную выставку в «Культурном центре «Покровские Ворота» в Москве, удивив публику серией графических работ.

Состаренная бумага для набросков, красно-коричневая гамма, темные паспарту и рамы. Казалось бы, все это неспособно создать праздничное рождественское настроение. Однако именно настроение торжества, торжества жизни над смертью, и райской радости как никогда пронзительно прозвучало в работах художницы.

Рисунок всегда считался у художников жанром вспомогательным и учебным. С рисунка обучение, собственно, и начинается: шар, конус, куб. Да и бумага недолговечна. Потому художники используют ее, как правило, в качестве материала для набросков и этюдов. Однако рисунки Елены Черкасовой самоценны. Каждый из них — отдельная реплика, цитата из Библии, а еще точнее, попытка высказаться здесь и сейчас о том, что потрясло и отложилось где-то на дне подсознания. Все вместе рисунки складываются в мозаику, в единый длинный текст, который продолжаешь и продолжаешь читать, следуя за поворотами мысли художника.

Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!

— Почему графика? — обращаюсь к Елене.

— У меня не получается одновременно писать красками и рисовать карандашом. Появился заказ на графику, я погрузилась в нее. Летом начала думать над будущей выставкой, но так и не смогла переключиться из «графического режима» и решила, что моя новая серия будет в рисунках.

— Рисунки... Само это слово какое-то несерьезное.

— А они и есть несерьезные,— улыбаясь, отвечает художница.

— Но как же! тема такая...

— Тема-то да, а художник не очень, — говорит Елена, слегка смущаясь.

— Кто-то из почитателей определил ваше творчество как «концентрированную живопись на пределе цветовой насыщенности». Я так понимаю, что для многих зрителей декоративность Ваших работ важна. Графика — это же не смена амплуа?

— Нет, конечно, хотя в Москве сейчас такая погода, что хочется чего-нибудь яркого. Но если я перейду в живопись, то в ней же и останусь.

— Кто-то называет Вашу живопись иконографией вне канона, кто-то возражает, говоря «реализма маловато». Как Вы к таким словам относитесь?

— «Реализм» — не умею и не люблю. Меня он не увлекает. Можно было бы приложить усилия, сосредоточиться и научиться, но мне самой неинтересен реализм. Конечно, великому художнику и реализм простишь, но мне он совсем ни к чему.

— А иконы писать у Вас не возникало желания? — продолжаю допытываться я.

Рождество

— Когда-то я училась и даже пыталась писать иконы, но поняла, что тоже не хочу. Потому что именно канон меня не привлекает. Икона требует от художника особого внимания и чрезвычайной тщательности. Причем во всем: в рисунке, в работе с живописным слоем. В моем случае это было насилием над собой. В какой-то момент я поняла, что просто не могу этим заниматься. Те, кто меня учили, «тщательность» ставили во главу угла. А мне хочется «мазать» и всегда хотелось «мазать». И совместить одно с другим невозможно. Я сразу это поняла, как и поняла, что написание икон будет меня ломать. Когда я попыталась научиться писать иконы, а это было тогда же, когда я обратилась в Православие, то вообще надолго бросила рисовать. Тогда мне казалось, что лучше вообще без всякого художества жить. Со временем пришло другое понимание, что можно писать вот так: размашисто, не аккуратно, как-нибудь, лишь бы только идея нашла воплощение. Так появился собственный стиль.

— Где вы черпаете идеи?

— В христианском искусстве.

— Ходите на выставки?

— В основном книжки смотрю и читаю. У меня в детстве была книга с фаюмскими портретами. Мне она безумно нравилась. Оттуда моя любовь к коптской и эфиопской книжной графике. В книжных иллюстрациях гораздо больше свободы.

— Москва — город, в котором художественная жизнь, кажется, находится в верхней точке кипения. Кто-то оказывает на вас влияние?

— Год назад я была на выставке «Сотканный мир египетских христиан» в ГМИИ. Это была выставка коптских тканей, обнаруженных при раскопках могильников и выполненных в традиционной гобеленовой технике с богатыми орнаментами и вставками. Когда своими глазами видишь покрывала, ковры, завесы, всю эту живую древность — понимаешь, как невероятно все это красиво и строго; как воедино слились в орнаментах представления коптов о времени, жизни, красоте. На выставке я купила альбом. Его приобретение отчасти и повлияло на создание представленных на выставке работ. Вообще, когда смотришь что-то подобное, кажется, ничего больше не надо — просто возьми и повтори. Но перенести напрямую не получается. В голове все должно усвоиться, прижиться, стать твоим — и только тогда оно сможет обернуться какими-то новыми собственными мелодиями. Мои впечатления, переработанные, переосмысленные стали основой нынешней выставки.

— А современные художники влияют на ваше творчество?

— Примерно тогда же в Пушкинском музее была дивная выставка Пикассо. И он если и повлиял, то в том смысле, что с ним мне передалось чувство свободы. Посмотришь выставку, тем более такую прекрасную, и это чувство свободы тебя окрыляет. Возвращаешься домой, раскрываешь крылья и некоторое время паришь.

Конечно же, среди моих друзей есть замечательные художники: Катя Корнилова, Алексей Чаругин, но я не перекликаюсь с ними в творчестве. Они восхищают меня как художники, но творчески я даже не пытаюсь к ним приблизиться, хотя вдохновение черпаю. Передернуть — это совсем не интересно. Другой вопрос, что сильное впечатление обязательно отразится на твоем творчестве. Это неизбежно.

— Вы в своем творчестве обращаетесь к библейским сюжетам. Иванов — в своем «Явлении» — стремился к совершенству. Ге в «Распятии» — хотел заставить рыдать. А Вы?

— Я не ставлю перед собой задачи воздействовать на зрителя. А вот нарисовать картинку, увидеть ее — да. Я не хочу работой что-то сказать, но пожить в ней самой, увидеть воплощенной идею очень хочу. Ведь замыслить картину это одно, и совсем другое — увидеть свой замысел воплощенным. Работа ведет, это и есть творческий процесс. Это как книгу написать или стихотворение. Ты можешь задать размер, материал, но внутри работа будет требовать от тебя: ты мне сюда добавь черненького, а здесь полегче, здесь сотри, а вот это используй как эскиз, и вообще рисуй заново. Работа всегда ведет за собой и рождается неожиданно.

Пророчество Исайи гл.11 стихи 6-9

— А почему в Ваших работах на нынешней выставке так много животных?

— Потому что я их люблю рисовать. Три кота у меня дома, в деревню ездим вместе...

— А как же олени, львы и рыси?

— Нет, львов дома нет, и в деревне тоже нет, только в Яндексе.

— А почему на лицах ваших людей нет ртов?

— Потому что мне нравится рисовать большие глаза. Если нарисуешь большие глаза, то нужно рисовать длинный нос, и тогда рот уже не помещается. А если рисовать правильные черты лица, то глаза уже не могут быть такими большими. Мне кажется, что глаза на картинах выразительнее, чем рты. Впрочем, я боролась с собой, пыталась рисовать рты, но они становились с каждым разом все меньше и меньше. У мужчин борода — с ними совсем просто.

— То есть лица без ртов — это не символ?

— Теорию, конечно, можно подвести, но на самом деле — все это из-за глаз. По сути, все это гипертрофированный фаюмский портрет. Мне бы пришлось более тщательно рисовать все. Но зачем? Это же лишь знак. Глаза, брови, нос.

— На выставке две картины Рождества и совершенно замечательные Вера, Надежда, Любовь и София. Почему Вы вновь обращаетесь к этим образам?

— Как-то я написала картину по притче о праведных девах. Неразумных чего рисовать, они остались там, а разумные — уже в раю. Я изобразила их купающимися в благодати, они плещутся в воде с птицами, с цветами, с ангелами разговаривают. Среди них я изобразила Веру, Надежду, Любовь. И Софию, которая сидит на берегу и глаза закрывает рукой, сама себе не веря, что пережила и где оказалась. Ее вера немыслимая. Дочери ее, принимая страдания, восклицали, что муки им в радость. Но ей-то каково было все это наблюдать? Их житие прочтешь один раз — и перечитывать уже не нужно, оно впечатывается в память навсегда. А мне вновь и вновь хочется говорить о райской радости, поэтому и пишу. Когда тема увлекает, хочется рисовать и рисовать, все сложнее и со многими подробностями. Но начать — не значит кончить. Все сопротивляется тебе.

Райское веселие

— Наивный художник — не обидное определение?

— Ну я же наивный художник. У меня нет специального художественного образования, и я не рисовала часами обнаженную натуру. Когда-то я жалела, что не поступила в художественный вуз, но потом поняла, что это хорошо, потому что при моей мягкости меня бы просто поломали. И я не стала бы художником вообще. Была бы кем угодно: дизайнером, оформителем. Когда я обратилась в Православие, оно меня пленило, сама эта жизнь православная меня захватила, и я оставила рисование на 15 лет, хотя до этого рисовала портреты, пейзажи, чего-то искала, и это было не наивное искусство. Со временем пришло понимание, что если рисовать, то именно наивно. Не нужно никакого «искусства», но и иконописи не нужно. Нужно просто не бояться, не бояться рисовать «плохо». И сейчас я рисую только потому, что не боюсь рисовать. По большому счету мою живопись нельзя называть и наивной, все-таки я занималась академическим рисунком и значит утратила наивность, обратно ее не вернешь. Взгляд у меня стал вычурным. Но мне кажется, что я нашла свою нишу, мне в ней комфортно, во всяком случае, вылезать отсюда я пока не хочу.

Рождество

Притча о заблудшей овце